Outubro é o mês mais amado pelo Persona. Cheios do espírito macabro do Halloween, agitamos nossas produções com o Mês do Horror e cobrimos com afinco a 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Como comentar sobre tudo isso ainda é pouco, nós também demos vida ao Clube do Livro e as indicações da Estante do Persona. Para fechar nosso mês favorito com chave de ouro, chegamos para comentar as novidades da TV e do Cinema no Cineclube de Outubro.

Foram 31 dias recheados de lançamentos esperados. Começando com sequências do Terror para honrar o mês, Halloween Kills: O Terror Continua tenta dar sentido para as matanças de Michael Myers, mas garante a continuação da franquia graças aos atos horrendos do protagonista. Quem também voltou pela Paramount+ foi Atividade Paranormal 7, com traços da história original e inovando sua narrativa. Já a aposta da Netflix, Tem Alguém Na Sua Casa, degringolou como mais uma trama conhecida de jovens tentando descobrir a identidade do assassino.

Ainda para os amantes do gênero slasher, o remake de Slumber Party Massacre acabou com os problemas do filme original e expandiu com irreverência a sua trama clássica dos anos 80. Com o mesmo sucesso, American Horror Story: Double Feature gastou tempo dividindo a décima temporada em duas histórias distintas, e foi destaque ao conquistar a aprovação total da crítica na primeira delas.

Enquanto isso, o Amazon Prime Video investiu mais na antologia de terror Welcome to the Blumhouse e trouxe ao mundo O Bingo Macabro e A Mansão, que deixaram os sustos de lado para trabalhar a relação entre a trama e seus personagens. Outro longa entre os lançamentos é Madres, Mães de Ninguém, com sua narrativa dramática e inspirada em fatos reais. O longa de Ryan Zagoga captura os horrores dos imigrantes mexicanos recém-chegados aos Estados Unidos, por isso merecia um desenvolvimento como drama dedicado.

Sucessos da Netflix, Você e Maid, também partilham dessa pegada dos terrores da realidade com protagonistas femininas arrebatadoras. A terceira temporada de Você amadureceu seus conflitos e mostrou como psicopatas brincam de casinha, enquanto a estreia de Maid causou exaustão emocional pela sua trama complexa que fala de pobreza, trauma e agressão.

Outras queridinhas da plataforma tudum que lançaram novas temporadas foram Sintonia e On My Block. Coproduzida pelo KondZilla, Sintonia segue na sua caminhada em mostrar como o poder funciona dentro das favelas brasileiras. Por outro lado, o quarteto do subúrbio de Los Angeles se despediu com fraqueza, pois a última temporada de On My Block empobreceu os desfechos de seus personagens.

Para os fãs de Round 6, My Name é a nova produção sul-coreana de grande destaque. Além da performance de Han So-hee como protagonista, a narrativa equilibrou ação e sensibilidade estando entre uma organização criminosa e a polícia. Os Muitos Santos de Newark também trabalhou a temática de organizações poderosas ao contar a vida de Tony Soprano antes de ser chefe da máfia italiana. No entanto, nenhuma das produções acima fez tanto sucesso quanto a primeira temporada de Only Murders in the Building na mistura perfeita de um elenco brilhante, humor e mistério.

No gênero de Ação, o grandioso 007 – Sem Tempo Para Morrer era o mais esperado. Depois dos 15 anos de Daniel Craig e seu James Bond, a aposentadoria chegou em um filme empolgante, emotivo e explosivo que fez jus à saga. Duna também deu o que falar com Zendaya, Timothée Chalamet e Oscar Isaac no elenco. Baseado no livro homônimo de Frank Herbert, o longa exibiu a disputa de poder no universo intergalático à altura da obra. E como não poderia faltar a parceria Marvel e Sony, Venom: Tempo de Carnificina foi um recorde nas bilheterias brasileiras. Com Tom Hardy protagonizando o segundo filme ao lado de seu amigo alienígena, Venom 2 ficou entre ser engraçado e superficial.

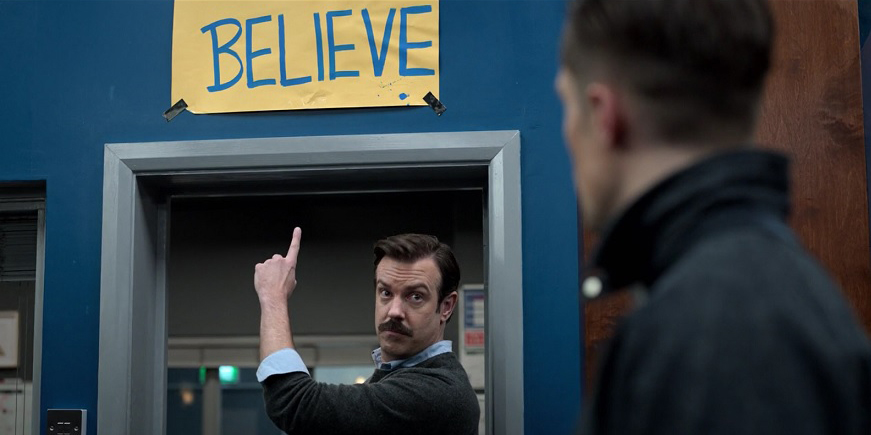

As expectativas foram grandes na TV para a segunda temporada do premiado Ted Lasso. Seus episódios mais longos investiram ainda mais nos seus personagens, conseguindo marcar outros 3 pontos e ter um segundo volume ainda mais fenomenal. Quem também encantou foi a sitcom Pretty Smart e sua vibe Disney Channel em 2010, contando com a protagonização de Emily Osment – a nossa Lily de Hannah Montana. Com a mesma expectativa, The Walking Dead acendeu a chama da saudade no coração dos fãs de zumbis na primeira parte da sua temporada final.

Caminhando na contramão, a animação Injustiça: Deuses Entre Nós não foi digna dos Maiores Heróis da Terra da DC Comics. No Showtime, The L Word: Generation Q retoma The L Word depois de dez anos mas também segue presa ao passado, e mesmo com sua satisfatória repaginada, não retrata a vida da comunidade LGBTQIA+ nos dias de hoje.

E falando de vida real, Diana: O Musical estreou na Netflix mostrando o carisma e inteligência de Lady Di, mas esqueceu do drama necessário para falar de uma das maiores figuras do século XX. Já a coprodução entre Brasil e EUA do HBO Max, O Hóspede Americano, veio com um gosto amargo para contar a Expedição Científica Rondon-Roosevelt. Dando mais ênfase ao lado yankee, a minissérie lembrou a perda dos registros históricos brasileiros no incêndio do Museu Nacional de 2018.

Tentando alegrar nosso espírito, What We Do in the Shadows volta com qualidade para a sua terceira temporada cheia de humor, terror e vampiros malucos. No entanto, se nos confortamos com a comédia da FX, Cenas de um Casamento veio para quebrar de vez nossos corações. Terminando ao som de Chico Buarque, a produção original da HBO é uma obra-prima que mostra um casamento fracassado da forma mais complexa possível.

Enfim, todos esses lançamentos não aliviam a perda de Gilberto Braga para a TV brasileira no mês de outubro. De Escrava Isaura à Babilônia, o talento do escritor deixou um leque de novelas e memórias nas pessoas de todo o país. Uma dedicatória ao legado do dramaturgo e muito mais sobre o que rolou no Cinema e na TV você confere no Cineclube de Outubro de 2021, sob a curadoria da Editoria do Persona e de seus Colaboradores. E deixamos aqui a pergunta mais importante que permeia a memória de um noveleiro digno: Quem matou Odete Roitman?

Falecimento de Gilberto Braga

“Quem matou Odete Roitman?”. Todo noveleiro já ouviu a pergunta acerca da morte de uma das vilãs mais icônicas da dramaturgia. Roitman é um marco na Televisão brasileira e sua vilania inspirou outras duas grandes personalidades: Nazaré Tedesco e Carminha. O criador da história é nada mais nada menos que Gilberto Braga, autor de 22 telenovelas que marcaram a TV brasileira, e que transformaram o formato de construir personagens e fazer novelas. Braga estava internado em Copacabana desde o dia 22 de outubro, e faleceu no dia 26 devido a um quadro de infecção generalizada.

Gilberto Braga fugiu do comum e parou o país com suas criações. Todo seu brilhantismo e talento era convertido em espaço para que os atores pudessem evidenciar pautas urgentes da sociedade. Foi o escritor que deu a Zezé Motta o primeiro papel de destaque na TV em 1984, na novela Corpo a Corpo, discutindo o racismo em horário nobre. Além das tramas incessantes, outro talento de Braga estava na criação de vilãs, más por natureza que demonstravam reflexos de um Brasil socialmente doente e desigual.

Seu primeiro grande sucesso foi a adaptação de Escrava Isaura, que até hoje é uma das novelas mais mais importadas da Rede Globo. Criador unânime de personagens, Gilberto Braga sempre teve um tato único para acertar o tempo e o tema a entrar em exibição no horário de maior audiência. Em Anos Dourados, o autor não permitiu que o país esquecesse a tirania dos anos de chumbo. Em Vale Tudo, além da figura de Odete Roitman, Braga falou sobre ética e, embalado ao som de Gal Costa gritando Brasil, escancarou a falta de integridade e a corrupção política. Marcando para sempre a memória do público e moldando a Era Disco no Brasil, Dancin’ Days estreou em 1978 com a história da ex-presidiária Júlia Matos (Sônia Braga) e a socialite Yolanda Pratini (Joana Fomm). Sua última novela, Babilônia, foi ao ar em 2015, com o beijo entre as duas gigantes, Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg. – Ana Júlia Trevisan

Cinema

O Bingo Macabro (Bingo Hell, Gigi Saul Guerrero)

Após a chegada de um empresário misterioso à vizinhança de Oak Springs e a súbita abertura de um cassino oferecendo prêmios absurdos, os laços entre seus residentes são testados das formas mais cruéis. Parte do selo Welcome to the Blumhouse, O Bingo Macabro não oferece muitos sustos, mas seu roteiro ardiloso consegue construir muito bem o senso de comunidade entre o grupo de idosos que se põe contra a chegada do sinistro Sr. Big (Richard Brake).

Liderados pela feroz Lupita (Adriana Barraza), eles terão de enfrentar suas tentações mais profundas se não quiserem ser consumidos pelas promessas atraentes do novo Bingo. O longa de Gigi Saul Guerrero funciona devido às performances comprometidas de seu elenco principal e secundário, construindo pacientemente as relações entre seus moradores e suas tramas. Contudo, isso significa que o elemento de terror é relegado a aparições esporádicas e pouco marcantes, impedindo que o final da experiência chegue com força total. – Gabriel Oliveira F. Arruda

Os Muitos Santos de Newark (The Many Saints of Newark, Alan Taylor)

Família Soprano é uma série muito aclamada, criada por David Chase, que conta a história de familiares que trabalham na máfia. Mesmo com seis temporadas, ainda há outros fatos posteriores ao show que ficaram de fora, como os vários motivos que propiciaram a ascensão de Tony Soprano. É justamente esse o ponto central de The Many Saints of Newark, filme de drama policial dirigido por Alan Taylor. O longa exibe os percalços, desde a juventude de Anthony Soprano (Michael Gandolfini) e seus desafios com os gângsters.

A jornada de Tony Soprano, registrada em The Many Saints of Newark, traz uma percepção ampla sobre a vida do mafioso antes de se tornar o chefe da máfia, mas ainda assim o spin-off apresenta muitas falhas. O roteiro, assinado por David Chase e Lawrence Konner, que escreveram alguns episódios da série original, não é muito envolvente. Mas apesar disso, a película conta com boas atuações, como no caso de Vera Farmiga, que deu vida a personagem Livia Soprano. Mesmo com alguns defeitos na construção de sua narrativa, o longa se mostra como uma recordação nostálgica para os fãs de Família Soprano. – Gabriel Gatti

Tem Alguém Na Sua Casa (There’s Someone Inside Your House, Patrick Brice)

Depois de lançar a trilogia Rua do Medo em 3 sextas-feiras seguidas, a Netflix parece ter percebido a legião de fãs devotos do gênero slasher, caracterizado pela presença de um assassino que mata várias pessoas utilizando uma arma específica, como uma faca. Tem Alguém Na Sua Casa, adaptação do livro homônimo de Stephanie Perkins, é o novo filme do streaming nesse estilo sangrento.

Na trama, Makani Young (Sydney Park) se mudou do Havaí para o Nebraska para morar com a avó e terminar o Ensino Médio. Faltando pouco tempo para a formatura, seus colegas de classe começam a ser perseguidos por um assassino misterioso que expõe seus maiores segredos para a cidade toda. Enquanto todos estão aterrorizados, Makani e seus amigos precisam descobrir a identidade do assassino antes deles mesmos se tornarem vítimas.

Tem Alguém Na Sua Casa consegue estabelecer bem o ambiente onde acontecerá o terror e apresenta personagens jovens interessantes, mas tudo é desenvolvido de um jeito bem morno. O filme diverte e consegue entregar algumas cenas tensas, mas passa a sensação de que já vimos aquela história antes e contada de um jeito melhor. Não chega a ser ruim, mas também não é nada memorável. – Caio Machado

Injustiça: Deuses Entre Nós (Injustice, Matt Peters)

Uma das narrativas modernas mais irreverentes da DC Comics, Injustice finalmente ganhou sua adaptação animada. Nascida no videogame e logo esmiuçada em uma aclamada série de histórias em quadrinhos, a revolta ditatorial do Superman segue alastrando seu alcance. Nesse universo, o Homem de Aço, dessa vez animado na voz do querido Justin Hartley de This Is Us, perde o controle depois do Coringa (Kevin Pollak) causar a morte de Lois Lane (Laura Bailey) e do bebê ainda não nascido do casal.

A partir daí, cabe ao Batman (Anson Mount) parar o Super-Homem, custe o que custar. Mais otimista e menos carrancuda que sua história-mãe, Injustiça: Deuses Entre Nós abaixa o nível elevadíssimo do catálogo animado da editora, ao mesmo tempo em que mantém estática uma trama que já fora empolgante. Sob o comando do operante diretor Matt Peters, Harley Quinn (Gillian Jacobs), Arqueiro Verde (Reid Scott) e Mulher Maravilha (Janet Varney) desempenham papéis de destaque, em meio a um elenco não tão digno de dar voz aos Maiores Heróis da Terra. – Vitor Evangelista

Halloween Kills: O Terror Continua (Halloween Kills, David Gordon Green)

Depois de ser adiado em 2020 para outubro deste ano, não tinha como o assassino mascarado favorito do Cinema pular mais um mês do terror. Assim como Halloween 2: O Pesadelo Continua!, Halloween Kills começa imediatamente após o final de seu antecessor, partindo do princípio de que a noite está bem longe de acabar. Segundo filme da trilogia comandada por David Gordon Green, Kills sofre com os típicos problemas de pacing e roteiro de capítulos do meio, lutando para achar propósito nas matanças de Michael Myers.

Protagonizado mais uma vez por Jamie Lee Curtis no papel de uma das final girls mais famosas da Sétima Arte, o longa volta a seguir três gerações diferentes de mulheres Strode enquanto elas tentam descobrir como dar cabo do assassino aparentemente sobrenatural que as persegue. Judy Greer e Andi Matichak contracenam bem com Curtis, reforçando a dinâmica familiar proposta em Halloween (2018), mas sofrendo pela falta de espaço que a trama oferece para que essas relações sejam aprofundadas.

A verdadeira ambição de Halloween Kills está no aprofundamento da figura de Michael Myers e como ela se fortalece após cada sangrenta morte. Para isso, o diretor introduz diversos elementos que parecem promissores, mas que atrapalham no ritmo da obra, que se sai melhor quando foca nos atos horrendos de seu assassino, ao invés de interrogar a razão por trás delas. Apesar disso, seu final engata em uma sequência de puro slasher, nos deixando sedentos por sua conclusão no vindouro Halloween Ends. – Gabriel Oliveira F. Arruda

Venom: Tempo de Carnificina (Venom: Let There Be Carnage, Andy Serkis)

O sotaque britânico de Tom Hardy vivendo a pele do jornalista meio fracassado Eddie Brock, e o humor cômico do parceiro alienígena que vive dentro de seu personagem nunca foram tão Marvelísticos e bombaram tanto na estreia como no segundo volume da franquia de Venom. Quebrando recordes de bilheteria durante a pandemia, Venom: Tempo de Carnificina surpreendeu dentro e fora dos cinemas brasileiros. O personagem de Venom é irresistível dessa vez: busca ser independente de seu humano, vive experiências de amor próprio em festas com estranhos e seus comentários hilários surgem no tempo certo. As opiniões estão divididas entre o alívio de ver a dupla bobona de Eddie e Venom, e uma história superficial que só consegue arrebatar uma proporção fantástica na cena pós-créditos.

O segundo filme de Venom conseguiu um desempenho melhor do que o primeiro. Faltou história e carnificina, pois quem esperava matança à beça continuou na espera, mas sobrou humor em um elenco extremamente improvável com Cletus Kasady (Woody Harrelson) e Frances Barrison (Naomie Harris) sendo o casal vilão e serial killer da vez. Junto com Tom Hardy, os três são uma super bomba de atuação, principalmente tendo Woody em um papel tão específico quanto um psicopata dentro de um filme tonto. Mas a coisa desanda muito com o alienígena de Cletus Kasady: Carnage é filho de Venom – sim, você leu isso – e grita como um dinossauro de Jurassic Park. – Nathália Mendes

A Mansão (The Manor, Axelle Carolyn)

Um dos mais divertidos filmes vindos da Blumhouse Television para o Amazon Prime Video, A Mansão é um terror leve e descomplicado, explorando um lar para idosos através de uma recém-chegada que revela os mistérios sinistros da residência titular. Ancorado na relação entre Judith (Barbara Hershey) e seu neto, Josh (Nicholas Alexander), o longa de Axelle Carolyn é, dos lançados sob o selo Welcome to the Blumhouse, aquele que mais consegue equilibrar a atmosfera de terror com a narrativa de filme B.

O filme faz bom uso de seu orçamento limitado, confinando a maioria das personagens em um único espaço e construindo suas sequências ao redor do conhecimento que eles obtêm. Apesar de se indulgir em diversos clichês do gênero, a escolha de centrar a narrativa na dupla de avó e neto revitaliza os conflitos geracionais que estamos acostumados a ver nessas histórias. Com um final surpreendente e a boa vontade de não se levar a sério demais, A Mansão entrega exatamente o que promete. – Gabriel Oliveira F. Arruda

007 – Sem Tempo Para Morrer (No Time To Die, Cary Fukunaga)

Depois de 15 anos, chegou a hora de nos despedirmos de vez do James Bond romântico de Daniel Craig. O astro já tinha demonstrado sua vontade de abrir mão do papel em diversas entrevistas anteriores e, ao assistir Sem Tempo Para Morrer, ficamos com a sensação de que ele esperou para dar adeus no momento certo. É um fim catártico para a era que começou com o ótimo Cassino Royale.

Na trama, James Bond finalmente se aposentou e agora vive na Jamaica. Sua paz desaparece quando um antigo amigo, Felix (Jeffrey Wright), retorna e pede ajuda para encontrar um cientista desaparecido. Relutante, o agente entra no caso e, rapidamente, a busca se torna uma corrida para salvar o mundo.

007 – Sem Tempo Para Morrer é um filme tão empolgante que consegue até apagar a grande decepção que foi 007 Contra Spectre. A direção de Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) traz um novo olhar para as cenas de ação, utilizando da câmera na mão para deixá-las mais tensas e frenéticas. É um filme emotivo e explosivo, com direito a tudo que os fãs do personagem amam: romance, os gadgets, o vilão megalomaníaco, o mundo em perigo e o martini batido, não mexido. – Caio Machado

Madres, Mães de Ninguém (Madres, Ryan Zaragoza)

Provavelmente o mais ambicioso da segunda leva de filmes chegando sob o selo Welcome to the Blumhouse, Madres é uma narrativa de terror dramática inspirada em casos reais dos anos 70. Graças a um elenco excelente encabeçado por Ariana Guerra e Tenoch Huerta e a uma fotografia expressiva, a obra captura o terror de imigrantes mexicanos recém-chegados aos Estados Unidos, enquanto a direção de Ryan Zaragoza explora as complexidades da linguagem como conectora e separadora de comunidades.

A impressão que fica é que Madres teria sido melhor desenvolvido como um drama dedicado do que uma história de terror baseada na realidade. Do jeito que está, o longa de apenas 1h20min peca em seu segundo ato, não se aprofundando o suficiente em sua atmosfera para que seus sustos atinjam efeito máximo, sofrendo com o pouco tempo de tela e impedindo que a performance de Guerra como a valente protagonista se aprofunde na personagem. Porém, o filme acha sua mensagem no clímax e consegue impactar com horrores piores do que qualquer fantasia. – Gabriel Oliveira F. Arruda

Duna (Dune, Denis Villeneuve)

Duna exibe uma realidade em que os seres humanos do ano de 10.191 d.C, postos sob o domínio de um império espacial, vivem diante de uma disputa entre três famílias pelo planeta Arrakis. Nele, há a única fonte da cobiçada Especiaria, uma substância preciosa que permite as viagens intergalácticas. Nesse cenário, Paul Atreides (Timothée Chalamet), um jovem da aristocracia, recebe a missão de uma mulher misteriosa para embarcar em uma jornada ao planeta longínquo para manter a soberania do seu povo. A partir dessa trajetória épica, diversos obstáculos se instauram até a redefinição do cosmos.

Essa trama de ficção científica se baseia no livro homônimo de Frank Herbert. A narrativa ganhou uma adaptação no ano de 1984 sob a direção de David Lynch. No entanto, o filme foi produzido sem que o cineasta tivesse liberdade criativa no desenvolvimento da película, resultando em um desastre de crítica e bilheteria. Para esconder a identidade da autoria, algumas das versões foram creditadas a Alan Smithee, um pseudônimo empregado por diretores que renegam suas obras.

Após essa experiência catastrófica nas telonas, Duna retorna agora sob direção de Denis Villeneuve. A produção se iniciou em 2016, após o estúdio Legendary adquirir os direitos autorais do livro. A partir daí, houve um investimento pesado de US$ 165 milhões para o desenvolvimento do filme. Além disso, foi escalado um elenco com nomes como Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac, incluindo ainda Timothée Chalamet como o protagonista da trama. Todo esse trabalho permitiu uma releitura interessante que faz jus à obra de Frank Herbert. – Gabriel Gatti

The Velvet Underground (Idem, Todd Haynes)

Ao tratar da história de uma banda, vários documentários seguem o caminho tradicional: usar ordem cronológica, inserindo depoimentos dos membros ou de pessoas próximas e algumas filmagens de arquivo para ilustrar o que está sendo falado. Nesse sentido, The Velvet Underground, filme sobre a icônica banda de rock que dá nome ao título, opta por seguir um caminho fora do comum diante de outros filmes do gênero.

O que mais chama a atenção no filme dirigido por Todd Haynes (Carol e O Preço da Verdade) é sua abordagem experimental ao se aprofundar na história do grupo e no contexto de grande efervescência cultural onde estavam inseridos: a Nova York do fim da década de 1960. Essa experimentação acontece principalmente na forma como o filme organiza as imagens exibidas, alterando sua posição ou sua velocidade. Passa uma sensação de agilidade que combina muito bem com o período que busca retratar.

Não é só outro filme sobre a vida de artistas que marcaram época: é uma ode à experimentação. The Velvet Underground mostra como não ter medo de inovar é essencial para o desenvolvimento de qualquer arte. Aqueles que arriscam ficam para a história, e os membros do grupo liderado por Lou Reed com certeza ficaram. Além disso, o documentário também é uma linda homenagem às personalidades famosas que viviam na Nova York daquela época, como o artista Andy Warhol, o poeta Allen Ginsberg e o cineasta experimental Jonas Mekas. É um trabalho sensacional até mesmo para quem não conhece nada da banda. – Caio Machado

Diana: O Musical (Diana: The Musical, Christopher Ashley)

Princesa Diana, uma das figuras mais icônicas da cultura popular, tem sua história contada em formato de musical. A peça passeia por momentos, dos mais grandiosos aos mais íntimos, da vida da Princesa de Gales, explorando as diversas faces que ela precisou explorar ao conviver com a realeza inglesa desde o início de seu envolvimento com o Príncipe Charles.

Com o fechamento da Broadway devido a pandemia de covid-19, a obra foi gravada sem plateia, explorando a apresentação de uma forma diferente de outros musicais que tem suas peças transmitidas para as telas, e teve sua estreia na Netflix antes de entrar nos teatros de Nova Iorque. As câmeras exploram diferentes ângulos e enquadramentos que trazem o espectador quase que para dentro da história.

Diana é retratada com carisma e inteligência, além de mostrar novos aspectos que são muitas vezes abafados por momentos polêmicos de sua vida, sem deixar de trazer os momentos que todos esperamos quando falamos da princesa. Porém, o filme falha em suas composições e suas performances deixam a desejar, especialmente considerando que é um produto sobre uma das maiores figuras da atualidade adaptada para um dos modelos mais espalhafatosos de produções audiovisuais. Com certeza, era de se esperar mais drama em um musical sobre Lady Di. – Marcela Zogheib

O Culpado (The Guilty, Antoine Fuqua)

Jake Gyllenhaal tem talento para um suspense psicológico, mas O Culpado o desafiou a narrar a história do começo ao fim apenas pela perspectiva de seu próprio personagem. O ator vive o policial Joe Baylor, recentemente afastado das ruas e preso em um trabalho que julga entediante como atendente do serviço de emergência. Ele é um homem agitado, ansioso e rude com um drama próprio misteriosamente relevante, enquanto atende as chamadas de uma Los Angeles caótica e que arde com incêndios destruidores. Até que recebe um pedido de ajuda de uma mulher em perigo, sequestrada pelo ex-marido e fingindo falar com a filha para tentar se salvar.

A ansiedade de Joe é constante na sua tentativa em achar uma forma de identificar onde a mulher que atendeu está para socorrê-la. Ele vive um labirinto composto unicamente por ligações de voz, por isso o maior destaque do filme de Antoine Fuqua é o ponto de vista restrito ao protagonista. Só conhecemos os personagens que trabalham com ele e toda a trama conflituosa adjacente é narrada auditivamente. Cabe ao espectador imaginar a partir do que ouve nos atendimentos de Joe. O diretor fez um bom trabalho em seus únicos 11 dias de gravações e adotando essa perspectiva, mas nem Gyllenhaal por si só consegue fazer o longa ser de tirar o fôlego. As reviravoltas são meia boca, mesmo que imprevisíveis, e o desempenho do ator é o que carrega O Culpado como um filme interessantemente mediano. – Nathália Mendes

Slumber Party Massacre (Idem, Danishka Esterhazy)

No remake do clássico cult de 1982, acompanhamos Dana (Hannah Gonera), que embarca numa viagem com as amigas para uma casa alugada, onde pretendem fazer uma festa do pijama. Quando o carro delas dá problema no motor, são obrigadas a ficar em uma casa isolada no meio de uma floresta, e o que era para ser uma noite de diversão, se transforma em terror enquanto elas precisam lutar para não serem mortas por Russ Thorne, serial killer famoso na região por utilizar uma furadeira enorme como arma.

Slumber Party Massacre é uma ótima reimaginação contemporânea do slasher dos anos 1980. O filme retira tudo considerado problemático no filme original, como a presença exacerbada de nudez feminina, e ainda expande um pouco mais a trama, e faz uma inversão dos papéis de gênero muito divertida de assistir, onde os homens são ingênuos e bobos o suficiente para irem atrás do assassino. É um filme que não se leva a sério, mas parece apressado demais para mostrar os assassinatos e quase não desenvolve suas personagens. – Caio Machado

Exército de Ladrões: Invasão da Europa (Army of Thieves, Matthias Schweighöfer)

Exército de Ladrões conta a história de Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), um banqueiro de vida pacata que tem sua rotina virada de cabeça para baixo quando Gwendoline (Nathalie Emmanuel) o convida para participar da sua organização de criminosos mais procurados do mundo, em uma missão de arrombar e roubar a famosa série de cofres criada pelo serralheiro Hans Wagner. Ludwig, que até então era apenas um amador na arte de resolver enigmas de cofres, agora embarca em perigos e situações que nunca imaginaria.

O derivado de Army of the Dead veio como uma prequela e deixou os fãs da franquia com a esperança de entender a origem dos acontecimentos do primeiro filme. No entanto, o longa traz mais dúvidas e foca em uma história paralela sobre roubo em um universo que, coincidentemente, está passando pelo início de um vírus zumbi. Mas a animação Army of the Dead: Lost Vegas promete acabar com a curiosidade do público sobre a origem do apocalipse. – Marcela Zogheib

Atividade Paranormal 7 (Paranormal Activity: Next of Kin, William Eubank)

A franquia que reviveu e assassinou o subgênero do found footage está de volta mais metalinguística do que nunca. Dessa vez, sob o comando de William Eubank, e com o roteiro creditado à Christopher Landon (que trabalhou nos filmes originais) e Oren Peli (idealizador do primeiro longa), a história sai de uma casa assombrada e passa para uma comunidade amish.

Lançamento exclusivo do Paramount+, Atividade Paranormal 7 tem inspirações bem dosadas de A Bruxa de Blair, mas peca pela predileção do clichê. As melhores sequências vem da imaginação do diretor, que brinca com a tecnologia câmera lenta das diversas lentes com que trabalha. A trama, centrada no retorno de Margot (Emily Bader) para a comunidade da mãe que a abandonou, tem traços da origem da franquia, mas sabe inovar a narrativa.

Misturando religião e terror, o subtítulo Next of Kin casa com a ideia de família e proteção que o filme prega. Na verdade, desconstruindo a concepção do que significa um lar. Em um outubro recheado de novas versões de clássicos antigos e de lançamentos apimentados, o novo Atividade Paranormal é uma boa pedida. – Vitor Evangelista

TV

The L Word: Generation Q (2ª temporada, Showtime)

Depois de dez anos, The L Word retornou à grade da emissora americana Showtime com a repaginada The L Word: Generation Q. Além das veteranas Bette (Jennifer Beals), Shane (Katherine Moennig) e Alice (Leisha Hailey), o reboot apresenta e acompanha a vida de personagens de uma nova geração – afinal, uma década depois, a série não poderia simplesmente retomar de onde a original parou. Nisso, a atual Generation Q conseguiu corrigir alguns dos erros de sua antecessora, como a falta de representatividade no elenco e a má representação de algumas minorias da própria comunidade LGBTQIA+, e, cheia de dramas, romance e vivências, rapidamente foi renovada para uma segunda leva de episódios.

Com o desesperador final em aberto da temporada anterior, Sophie (Rosanny Zayas), Dani (Arienne Mandi) e Finley (Jacqueline Toboni) rendem ao início da nova leva uma envolvente remexida, mas que rapidamente cai em um vai e volta interminável. Felizmente, o conflito perde força para histórias e personagens secundários, que garantem o fôlego ao longo dos dez episódios: alguns acabaram novamente injustiçados e deixados de lado, como Micah (Leo Sheng), Maribel (Jillian Mercado) e Nath (Stephanie Allynne), já outros finalmente ganharam seu devido e merecido holofote, como Gigi (Sepideh Moafi), Tess (Jamie Clayton) e Angie (Jordan Hull).

Porém, apesar dos rostos inéditos do reboot serem revigorantes, The L Word: Generation Q ainda tem dificuldade em desapegar do passado. Reviver personagens conhecidos é divertido, cenas de sexo são empolgantes (e fazem parte!), as D.R.s são entretenimento puro, mas quando se trata de retratar as vivências da comunidade LGBTQIA+ para além dos relacionamentos românticos, Generation Q ainda não avança. O novo ano até dá palhinhas de discussões importantes e necessárias, como a maternidade entre casais homoafetivos e o mercado de trabalho, mas, nisso, fica ainda mais tímida do que sua antecessora. Que uma terceira temporada continue com todo o dramalhão, porque ele existe, mas que vá além. – Vitória Lopes Gomez

Ted Lasso (2ª temporada, Apple TV+)

Naquela noite de 19 de setembro, não foi surpresa pra ninguém quando anunciaram Ted Lasso como vencedora do Emmy de Melhor Série de Comédia. Entre os inúmeros motivos pela justa vitória, está a jogada de marketing em lançarem a segunda temporada na mesma janela de tempo que os votantes tinham para escolherem seus favoritos à premiação. O segundo ano do bigodudo (não tão) bom de bola iniciou-se em julho, alegrando e emocionando o público até meados de outubro.

Se o primeiro ano de Ted Lasso foi bom, o segundo é fenomenal. O roteiro não economiza linhas quando se trata de gerar debates, o que ocasionou um aumento na duração do episódio e o reflexo de que o “futebol é vida” em cada um de seus personagens. Falando neles, os membros do AFC Richmond têm seu devido espaço na temporada, não precisando mais girar em torno da persona de Lasso. Ele, por sua vez, ganhou mais camadas nessa temporada, mostrando viver na linha tênue entre o infalível e o fragilizado.

Ted Lasso, que nunca foi uma série sobre ganhar ou perder, mas sim sobre acreditar, perde um de seus personagens mais queridos nesse ano. Se em 2020 o desenvolvimento de Nate foi um dos pontos altos da produção, em 2021 a crescente não para, mas, para a infelicidade do público, o arco dele tomou um rumo inesperado – inegavelmente instigante e que traz combustível para o próximo ano, mas ainda assim, infeliz e inesperado. Com treino e jogada ensaiada, Ted Lasso marca mais três pontos nessa temporada. – Ana Júlia Trevisan

Você (You, 3ª temporada, Netflix)

Outra vez Joe Goldberg (Penn Badgley) consegue escapar de seus assassinatos e pular para outra cidade. Uma nova vizinhança para ser um stalker obcecado com um padrão específico de mulheres. Ele tenta se enganar – e nos enganar – arrastando o enredo da segunda temporada ao trazer sua “alma gêmea” Love, grávida de seu filho, e amadurecer suas atitudes, ou viver em prol da família. E surpreendentemente, não é que essa história cola? A terceira temporada de Você é uma demonstração – das boas – de como dois psicopatas brincam de casinha, e Love é a peça mais fabulosa disso tudo, com o desenvolvimento da personagem e uma atuação esplêndida de Victoria Pedretti.

No novo volume da Netflix, o humor vem mais ácido do que nunca, principalmente dentro da narração de Joe e Love ao guiarem a história por seus pensamentos e conclusões existenciais. Eles vivem o impasse de como criar um filho, sobreviver em um bairro de vizinhos insuportáveis e tentar não matar um ao outro. A princípio, a narrativa parece pintar Love como mais uma mulher impulsiva que mata a vizinha que deu mole para seu marido – logo no primeiro episódio. Mas o enredo, na verdade, é sustentado pela personagem e sua complexidade. Joe é deixado em segundo plano – ainda bem – até certo ponto, só para nos lembrar ao final de que o casal é uma união de psicopatas perfeitos, até demais, um para o outro.

A premissa da série parece não colar mais. Quando Joe aparece fazendo mais do mesmo, ou seja perseguindo mulheres que ele jura amar, o episódio fica insosso e difícil de engolir. Se respira, pisca e o coração bate, Joe tem certeza absoluta de que está flertando com ele. Mas há uma brincadeira não proposital da série nessa chatice. Esse narcisismo – que também aparece na justificativa incansável de Love em salvar seu casamento – demonstra uma característica específica de um bom doido varrido para o público: você regularmente concorda, entende seus impulsos, têm a mesma impressão sobre as coisas. Afinal, como discordar de Love ao apagar um anti-vacina com um rolo de massa? Um psicopata não vem com um rótulo na testa, e, definitivamente, o estilo Ted Bundy não ficou no século passado. – Nathália Mendes

Maid (Minissérie, Netflix)

Todo episódio de Maid parece impossivelmente longo. Mas não de uma maneira maçante ou lenta, diga-se de passagem, mas da maneira como cada um de seus dez capítulos se debruça tão intensamente sobre a vida de suas personagens e as captura com tanta vividez, por vezes tornando-a uma experiência quase difícil demais de se ver. Tanto uma odisseia pessoal quanto o retrato de um mundo frio e indiferente, a minissérie baseada no livro autobiográfico de Stephanie Land não é nada menos do que completa, em cada um de seus aspectos.

Já sendo considerada uma das grandes apostas da Netflix para a próxima temporada de premiações, a performance central de sua protagonista é o que carrega a produção de Molly Smith Meltzer. Margaret Qualley brilha na intimidade sutil de Alex, uma mãe que foge das agressões de seu namorado (Nick Robinson) junto de sua filha, Maddy (Rylea Nevaeh Whittet). Por mais que a interpretação de suas dores seja profunda e intensa, nunca cai no reino da auto-paródia ou do “misery porn”, capturando tão vivamente sua alegria quanto seu sofrimento. Qualley contracena com sua própria mãe, a atriz Andie MacDowell, que interpreta a mãe talvez categoricamente insana de Alex, e a relação problemática entre elas faz ótimo uso da química familiar entre as duas.

A direção e o roteiro de Maid são versáteis o suficiente para dar espaço a seus atores para trabalharem em cima dessas personagens em cenas emocionalmente complexas, maduras e envolventes, construindo um drama sobre pobreza, trauma e agressão em que cada episódio importa e se sobressai. Infelizmente, por conta do modelo de streaming da Netflix, parte desse impacto é perdido pela minissérie ser lançada de uma vez, não oferecendo tempo para respirar entre seus momentos mais dramáticos, incentivando uma maratona exaustiva ao invés da reflexão empática e compassada que sua trama implora para que você cultive. Mas, caso você esteja disposto a encarar essa exaustão, a obra mais do que recompensa o tempo que você coloca nela. – Gabriel Oliveira F. Arruda

American Horror Story: Double Feature (10ª temporada, FX)

Ryan Murphy anunciou a décima temporada de American Horror Story como a primeira a contar duas histórias ao invés de apenas uma. Intitulado de Double Feature, o show separa seis episódios para Red Tide, que se passa em uma cidade litorânea, e outros quatro para Death Valley, situado em um deserto. Junto com o formato novo, o programa contou com atores que nunca haviam participado nos anos anteriores, como Macaulay Culkin e Neal McDonough, além do retorno dos veteranos Sarah Paulson, Frances Conroy e Evan Peters.

Desse modo, American Horror Story inicia Red Tide com a mudança de uma família para Cape Code, uma cidade pacata e mórbida, motivada pelo emprego de Harry (Finn Wittrock). Logo, Doris (Lily Rabe) e a filha Alma (Ryan Kiera Armstrong) se deparam com os monstros que rondam as ruas em busca de sangue. No local, Harry enfrenta problemas com o bloqueio criativo, que o impede de desenvolver seu roteiro. A partir desse impasse, surge Belle (Frances Conroy) e Austin (Evan Peters) que o oferecem uma milagrosa pílula preta capaz de despertar o talento adormecido, porém acaba tornando seu usuário sedento por sangue. Por meio dessa história de terror, Ryan Murphy busca horrorizar seus telespectadores para o medo da mediocridade.

Após a conclusão de Red Tide, Death Valley se inicia com imagens em branco e preto como recurso para delimitar as duas épocas em que a história está situada. Uma delas se passa durante a década de 1950, quando os extraterrestres se apropriam da Terra como forma de perpetuar sua espécie. Após diversos conflitos diplomáticos com os seres interplanetários, os alienígenas acabam se instaurando nos Estados Unidos para desenvolver um ser híbrido entre humano e ET. E, assim, a trama pula para os anos atuais, em que a humanidade passa a ser engravidada pelos invasores. – Gabriel Gatti

The Premise (1ª temporada, FX)

Depois de anos no forno, a série criada, produzida e idealizada por B.J. Novak finalmente viu a luz do dia. A antologia The Premise é direta logo de cara, já que vemos o próprio criador como anfitrião, nos dando uma prévia do que irá acontecer. Em capítulos de meia hora, premissas diferentes são propostas e exploradas a fundo.

Sem quaisquer ligações entre si, as tramas envolvem fitas de sexo, plugs anais e o trauma que um tiroteio pode deixar em alguém. Brindada pelo humor muito característico de Novak (uma das mentes pensantes por trás de The Office), The Premise sabe escalar suas estrelas, com destaque para Ben Platt, Tracee Ellis Ross, Kaitlyn Dever, Lucas Hedges, Jon Bernthal, Lola Kirke e Daniel Dae Kim. A vibe Black Mirror de absurdismo é só a pontinha dessa curta comédia do FX. – Vitor Evangelista

What If…? (1ª temporada, Disney+)

Há historiadores que dizem amar a pergunta “e se?”, por se sentirem desafiados a olhar os mesmos aspectos por outros ângulos. Há outros que vão na contramão, e declaram a História como algo imutável e que é perda de tempo imaginarmos o que poderia ter acontecido. Inspirada nos quadrinhos, o Universo Marvel mostra que não apenas podemos sonhar com destinos diferentes, como nos dá os instrumentos para isso. Após WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki, What If…? é a mais nova série da Marvel para o Disney+.

Em formato de desenho animado, a produção explora as diversas possibilidades dentro do MCU. Somos guiados pelo Vigia (Jeffrey Wright) para imaginarmos cenários desde se o primeiro Super Soldado na verdade fosse a Peggy Carter e até derrapar por um Thor completamente contrário do que conhecemos. Entre capítulos neutros e descontraídos, What If…? encontra espaço para emocionar e discutir o luto com a história do Doutor Estranho. Com o último episódio empolgante do começo ao fim, as expectativas pela segunda temporada permanecem altas. – Ana Júlia Trevisan

My Name (마이 네임, 1ª temporada, Netflix)

Provando que o sucesso meteórico de Round 6 não foi ponto fora da curva, My Name é mais uma produção sul-coreana que merece se destacar não só entre as melhores séries do mês, mas também do ano. Com uma trama de vingança simples que vai se complicando emocionalmente conforme as identidades de suas personagens vão se revelando, a narrativa é ancorada tanto pela excelente performance de sua protagonista quanto pelas coreografias das lutas expressivas e violentas.

Após testemunhar a morte de seu pai, Jiwoo (Han So-hee) se alia à organização criminosa da qual ele fazia parte a fim de encontrar seu assassino. Sob a tutela do carismático Choi Mujin (Park Hee-soon), ela se infiltra na polícia e assume uma identidade falsa, enganando todos ao seu redor, e talvez até ela mesma. Por mais que se inicie com um enredo de vingança básico, o roteiro da série eleva seus personagens e explora temas de identidade e confiança, construindo um ímpeto narrativo forte o suficiente para carregar facilmente seus oito capítulos, e quem sabe até uma segunda temporada.

O produtor e roteirista Javier Grillo-Marxuach (Lost e Cowboy Bebop) disse, em um painel sobre conflitos internos e externos no Austin Film Festival: “Cenas de luta, cenas de sexo, cenas de música, são todas a mesma coisa: elas acontecem quando o diálogo não é mais o suficiente.” Em My Name, esse princípio é utilizado com eficiência total, potencializando suas cenas de ação e combates, assim como seus momentos mais tenros e sensíveis. A interpretação visceral de So-hee como uma mulher dividida entre dois mundos impulsiona todo soco, chute e corte que ela dá, de maneiras que a Televisão americana ainda sonha em conseguir fazer. – Gabriel Oliveira F. Arruda

Sintonia (2ª temporada, Netflix)

A segunda temporada de Sintonia é uma ilustração da tríplice de poderes dentro das favelas brasileiras. Doni, Nando e Rita estão cada vez mais envolvidos com o funk, o crime organizado e a Igreja, cada um mostrando que a realidade não é dualista, mas que o ser humano precisa de âncoras para conseguir se manter vivo dentro de uma sociedade cruel. Além de escancarar todas as lacunas do Estado, a proposta da série é fazer muito mais do que isso: é representar quem costumeiramente não é visto com cada vez mais afinco. Não só a problemática foi aprofundada no segundo volume, mas também as características de seus personagens se aproximaram cada vez mais com o que é a população da favela em essência.

O fato de ser coproduzida pela Kondzilla e estar numa plataforma de streaming influente como a Netflix é um marco para a representatividade. Mesmo que isso pareça clichê, a presença da produtora – que já é um fenômeno por si só – na posição de idealizadora de Sintonia ilustra a saída do funk para um amplo mercado, e tudo isso por um gênero que canta puramente o que vive, o que entende e na honestidade de como as coisas acontecem. Seguindo o caminho da segunda temporada, a série precisa – e deve – crescer mais, adentrar os conflitos emocionais de seus personagens, como tem feito com a vida de Nando no crime, mesmo que para isso Sintonia adote um enredo mais forte. – Nathália Mendes

Only Murders in the Building (1ª temporada, Hulu/Star+)

Only Murders in the Building conta a história de três moradores do prédio Arconia, em Nova York: Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez). A princípio, os três parecem não ter nada em comum, mas se conectam através do amor que têm pelo podcast criminal All is Not OK in Oklahoma, o que os inspira a investigar um homicídio no prédio onde residem e criar um programa autoral sobre o ocorrido.

Ao decorrer da série, conhecemos um pouco mais sobre a história de cada um dos personagens e entendemos suas motivações por trás do interesse pela investigação. E o que parecia ser um prédio tradicional do Upper West Side se revela muito muito mais intrigante, mostrando que realmente pouco se sabe sobre as pessoas que cruzam caminhos nos corredores todos os dias.

Com um elenco que vai além da atuação brilhante dos protagonistas, trazendo participações de Amy Ryan, Tina Fey e Sting, o show criado por Steve Martin e John Hoffman mistura perfeitamente o mistério com o humor, deixando todos os espectadores ansiosos para a segunda temporada, que já foi confirmada. Além do público, a crítica também aclamou o sucesso de Only Murders in the Building, que foi extremamente elogiada desde seu lançamento. – Marcela Zogheib

The Walking Dead (Parte 1 da 11ª temporada, AMC)

Comumente agendada para começar a ser transmitida em outubro, The Walking Dead resolveu fazer as coisas diferentes em seu ano final. Com mais episódios encomendados do que os habituais dezesseis, a longeva série de zumbis decidiu por lançar a primeira de três levas começando em agosto e terminando à tempo do Halloween.

Entre os destaques da décima primeira temporada estão o ínicio inspirado em Invasão Zumbi, com direito a trem infestado; a dinâmica avassaladora entre Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan); e o retorno de Connie (Lauren Ridloff), depois de gravar Eternos. Além, é claro, da aguardada apresentação de Commonwealth.

A ideia de separar os personagens em uma porção de núcleos não é novidade nem boa notícia, mas considerando o desgaste da produção que lança episódios desde 2010, o saldo até que é positivo. Terminando com um gancho para lá de desnecessário, o começo do fim de The Walking Dead acende a chama da saudade no coração dos fãs e levanta algumas questões: veremos Rick e Michonne ano que vem? Por enquanto, não há resposta. – Vitor Evangelista

Mr. Corman (1ª temporada, Apple TV+)

“Te deixa maluco envelhecer…” canta Lorde em Ribs, canção do álbum Pure Heroine. Além da música, o tema da passagem do tempo já foi abordado em diversos filmes, livros e séries. Em Mr. Corman, série produzida, roteirizada e estrelada por Joseph Gordon-Levitt (Entre Facas e Segredos e (500) Dias Com Ela), reconhecer o próprio envelhecimento é um dos temas centrais.

Durante os 10 episódios da comédia dramática do Apple TV+, acompanhamos a vida de Josh Corman (Levitt), um homem frustrado que dá aula para as crianças da 5ª série em uma escola pública de Los Angeles. Ele poderia ter sido um astro do rock, mas acabou deixando a Música de lado e agora vive uma vida normal, dividindo apartamento com seu amigo, Victor (Arturo Castro).

O início de Mr. Corman é lento e deixa uma dúvida: o que ela tem de tão especial assim para que continuemos assistindo aos próximos episódios? Conforme a trama se desenvolve, descobrimos a resposta: a produção chama a atenção em sua criatividade para representar as angústias de seus personagens, como quando transforma uma conversa entre mãe e filho em um musical. Sua habilidade em trazer cor e imaginação para a frieza da rotina é encantadora. É uma pena que tenha sido cancelada devido à baixa audiência. – Caio Machado

O Hóspede Americano (Minissérie, HBO Max)

Coprodução entre Brasil e EUA, a série dirigida por Bruno Barreto acompanha a Expedição Científica Rondon-Roosevelt, liderada pelo ex-presidente estadunidense Theodore Roosevelt (Aidan Quinn), e o Marechal Cândido Rondon (Chico Díaz). Seguindo o curso inexplorado do então chamado Rio da Dúvida, a narrativa apresenta os perigos da viagem, o choque entre natureza e civilização, e os embates culturais entre duas visões de mundo tão distintas como as de Roosevelt e Rondon.

Seguindo um formato televisivo padrão sem tomar grandes riscos, a série tem méritos ao resgatar um episódio significativo da história brasileira, mas escorrega ao direcionar toda a ênfase na perspectiva do tal hóspede americano. Por outro lado, a recriação dos eventos históricos vêm com um gosto amargo. Ao longo dos episódios, vemos sempre uma equipe de filmagem registrando a expedição. Tristemente, grande parte do acervo original de registros das expedições de Rondon se perdeu no incêndio do Museu Nacional em 2018. A ficção é importante, mas nunca é o bastante para preservar a História. – João Batista Signorelli

On My Block (4ª temporada, Netflix)

É frustrante perceber que a última temporada de On My Block, uma das peças mais divertidas e carismáticas no catálogo da Netflix, tenha sido dolorosamente fraca. Depois de quatro temporadas, a finalização da trajetória do quarteto residente da periferia multiétnica de Los Angeles não encontrou o tom certo para dar um desfecho decente aos plots anteriores e, para piorar, descaracterizou a parte mais interessante de cada um de seus personagens.

Entre os protagonistas, apenas Cesar (Diego Tinoco), atual líder dos Santos, foi tratado com o mínimo de coerência, ainda preso entre a vida que queria e a vida que foi obrigado a ter. O relacionamento extremamente marcante com Oscar (Julio Macias) e o fato de ter sido colocado cara a cara com criminosos aposentados rechearam a história de Cesar com a carga dramática necessária, ressaltando a vulnerabilidade do personagem e finalizando o arco dos irmãos Díaz com muita tragédia e realismo.

No entanto, Jamal (Brett Gray) foi de bizarro encantador para misógino insuportável e a coitada da Monse (Sierra Capri) não recebeu nada além de um arco reaproveitado da temporada passada. Já Ruby (Jason Genao), de longe o personagem mais bem construído de On My Block, foi reduzido a namorado infantilizado e todos os seus traumas, imprescindíveis para o personagem, foram esquecidos no churrasco. Se o diferencial da série sempre foi equilibrar o sério e o surreal, o final parece ter sido escrito com as mãos amarradas, deixando de lado todo o charme que deu vida às três temporadas passadas. Mesmo assim, o quarteto (e seu elenco!) vai deixar saudades. – Caroline Campos

Pretty Smart (1ª temporada, Netflix)

A nova sitcom da Netflix mostra que a plataforma continua sabendo conduzir suas experimentações. Depois de misturar sua superprodução mais madura com o seu sucesso juvenil mais ousado no campo do drama, a produtora do streaming trouxe a energia dos anos 2010 do Disney Channel para atrair o público jovem adulto ao seu catálogo de comédia.

É essa a sensação que existe depois do primeiro episódio de Pretty Smart. Com o protagonismo de Emily Osment (Hannah Montana), a série está dentro do dia a dia de Chelsea, que foi de garota prodígio à gênia recém-formada na universidade, mas terminou com seus planos todos frustrados. Ela encontra abrigo na casa da irmã mais nova Claire (Olivia Macklin), e de seus amigos Grant (Greg Sulkin, de Os Feiticeiros de Waverly Place), Solana (Cinthya Carmona) e Jayden (Michael Hsu Rosen), todos vivendo de forma bem diferente do que a acadêmica tinha como ideal.

O tempo que Chelsea passa junto de sua nova família improvável a faz refletir sobre a forma como conduziu a sua vida até ali, refletindo em meio às palhaçadas do grupo sobre seus relacionamentos e a sua própria felicidade. Quase abobalhada demais, a criação de Jack Dolgen e Doug Mand conversa diretamente com o público cujo primeiro contato com sitcoms foi através das estrelas da Disney, e que hoje pode conservar algumas decepções para com a realidade que a geração dos 20 e poucos anos vive em 2021. – Raquel Dutra

Cenas de um Casamento (Scenes from a Marriage, Minissérie, HBO)

Adaptada da minissérie de 1973 do roteirista sueco Ingmar Bergman, Scenes from a Marriage é a obra-prima mais recente da HBO. Em cinco episódios, a série apresenta um casamento fracassado de maneira profunda, pessoal e complexa. Nada no roteiro é quadrado ou fácil: diálogos, atos e até mesmo o movimento das câmeras constroem a rede de dependência que um tem pelo outro e os machucados que o relacionando deixou em ambos.

Os protagonistas são Jessica Chastain e Oscar Isaac. A química entre os dois é forte a ponto de deixar o roteiro mais condizente com a realidade, e a atuação impecável faz com que o episódio de uma hora passe rápido, mesmo com a trama seguindo a passos lentos. Não há vilões na história, apenas duas pessoas agindo de forma irracional, emocionalmente fragilizadas com o casamento, inseguras e que precisam de ajuda profissional.

Oscilando entre capítulos menos intensos e devastadores, Scenes from a Marriage chega ao se encerra ao som de Chico Buarque. Retrato Em Branco E Preto foi uma escolha irretocável como trilha sonora, que casa em cada ponto apresentado na minissérie de Hagai Levi. Dentre os acertos, o maior para a releitura da obra de Bergman é a inversão de papéis que dá um fôlego mais atual na trama. – Ana Júlia Trevisan

What Do We Do in the Shadows (3ª temporada, FX)

Os maiores vampiros da cultura pop estão de volta! A terceira temporada de What We Do in the Shadows mergulha ainda mais na psique maluca dessas criaturas imortais, oferecendo capítulos ricos em risadas e em fantasia e terror. Enquanto Guillermo (Harvey Guillén) começa sendo julgado pelos assassinatos do ano anterior, Nandor (Kayvan Novak) e Nadja (Natasia Demetriou) se tornam colíderes do clã.

Colin Robinson (Mark Proksch) e Laszlo (Matt Berry) criam um vínculo de amizade nunca antes visto e a Guia (Kristen Schaal) faz o possível para manter todos eles na linha. Com os habituais dez episódios, Shadows aumenta o nível de qualidade e humor, provando que essa série tem espaço para crescer e conquistar mais audiências. Até ano que vem, meus queridos vampiros, e, por Deus, cuidem bem do bebê. – Vitor Evangelista