Está aberta a temporada de festivais na cobertura do Persona. Entre os dias 31 de março e 10 de abril, a realização do 27º Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade inaugurou o ano para as nossas aventuras cinematográficas. Depois de um 2021 marcado pelo Cinema das mulheres, da cidade maravilhosa, das experimentações e fantasias, 2022 se inicia com a única coisa da qual não podemos fugir: a realidade.

Mas na verdade, o espectro contemplado pelo maior festival de documentários do mundo era muito desejado para integrar o horizonte das nossas experiências. Dessa vez, o anseio se tornou possível graças ao formato de realização do É Tudo Verdade, que aconteceu de forma totalmente gratuita e híbrida, sendo presencialmente nos cinemas das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, e virtualmente através da plataforma de streaming do festival e das dos parceiros Itaú Cultural Play e Sesc Digital.

A seleção é tão vasta quanto o tema que a define: 70 filmes, que entre curtas, médias e longas-metragens, se dividiram nas mostras competitivas e nas demais categorias de exibição (Foco Latino-Americano, Sessões Especiais, O Estado das Coisas, Clássicos É Tudo Verdade). Trazendo o Cinema documental realizado em mais de 30 países, o alcance do É Tudo Verdade é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, de forma a classificar diretamente os filmes vencedores dos prêmios dos júris nas Competições Brasileiras e Internacionais de Longas/Médias e de Curtas Metragens para apreciação ao Oscar do ano que vem.

À distância, o Persona selecionou 25 títulos a fim de compreender a seleção de 2022, que elegeu como os homenageados da vez Ana Carolina e Ugo Giorgetti, dois dos nomes mais importantes do Cinema de não-ficção brasileiro. As obras de abertura propuseram uma reflexão sobre o passado, presente e futuro da Sétima Arte, enquanto o encerramento do festival ficou na responsabilidade de um dos premiados pelo público e pelo júri da edição mais recente do Festival de Sundance.

A curadoria do Persona conferiu todos eles, além das obras vencedoras e demais títulos que chamaram a atenção de Bruno Andrade, Enrico Souto, Raquel Dutra e Vitor Evangelista. O resultado dessa aventura você pode conferir abaixo, e em meio a experiências milagrosas, figuras históricas, lutas urgentes e muitas reflexões filosóficas, vale o aviso: não se esqueça que é tudo verdade.

Curtas-metragens

Ali e sua Ovelha Milagrosa (Ali and His Miracle Sheep, Maythem Ridha, Reino Unido/Iraque, 2021)

Reconhecido como Menção Honrosa na disputa dos Curtas, o trabalho de Maythem Ridha é tão místico que ameaça cruzar a tênue linha entre o real e o imaginário por uma porção de vezes. A história é simples (e dolorosa): depois de perder o pai em um assassinato do Estado Islâmico, o jovem Ali parou de falar.

Agora, seguindo os dogmas religiosos, ele se junta ao irmão numa longa caminhada a fim de sacrificar sua ovelha e molhar seu sangue como oferenda pela morte do familiar. Por mais que o diretor conte tintin por tintin da trama na abertura da sessão, Ali e sua Ovelha Milagrosa consegue surpreender no campo visual, construindo imagens tão fortes quanto seu tema demanda. Ao fim do dia, e dessa extensa peregrinação, não resta nada além do grito nos pulmões e do licor vermelho sendo drenado pela areia. – Vitor Evangelista

A Ordem Reina (Fernanda Pessoa, Brasil, 2022)

É sobre as palavras sagradas de Rosa Luxemburgo que Fernanda Pessoa fundamenta a reflexão do seu filme. Em A Ordem Reina, a cineasta paulista propõe reflexões acerca do sonho revolucionário de superação do capitalismo a partir de uma viagem anacrônica por sete países que experienciaram revoluções no século 20, orientada pela sabedoria da filósofa e economista alemã, que dedicou as últimas expressões de sua vida para manter acesa a promessa de transformação tão perseguida pelo mundo.

Então, às imagens registradas em 8mm com tratamento e finalização digitais, a diretora adiciona uma narração em off do texto A Ordem Reina em Berlim. Datado de janeiro de 1919, onde Rosa Luxemburgo reflete sobre as causas e consequências da atuação trágica dos socialistas na Revolução Alemã, que junto do encerramento da participação do país na Primeira Guerra Mundial, também colocou fim na sua vida e na de alguns de seus companheiros.

Com esse plano de fundo, Fernanda Pessoa e o espectador de A Ordem Reina não têm dúvidas sobre as crenças do filme. Se nem Rosa Luxemburgo em seu leito de morte se rendeu ao sentimento imperativo de ordem e desistiu de acreditar na revolução, a cineasta faz valer os versos finais do texto através de seu olhar atento para a aparente comodidade da sociedade que analisa: “Não reparastes que a vossa “ordem” está a alçar-se sobre a areia. A revolução alçará-se amanhã com a sua vitória e o terror pintará-se nos vossos rostos ao ouvir-lhe anunciar com todas as suas trombetas: era, sou e serei!” – Raquel Dutra

Cadê Heleny? (Esther Vital, Brasil/Espanha, 2022)

Desde 1971, a professora, dramaturga e militante Heleny Guariba é tida como desaparecida política da Ditadura Militar brasileira. Importante nome na história da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), a organização que atuava na luta armada contra o regime, ela foi presa e torturada pela primeira vez em 1970, sendo alvo de uma perseguição que durou até o próximo ano, que efetivamente lhe impôs o silêncio através da violência e ameaças aos seus companheiros de luta.

Diante de mais uma história sobre o custo que alguns de nós tiveram que assumir para superar o regime ditatorial e os horrores cometidos por quem (des)governava o Brasil entre os anos de 1964 e 1985, Esther Vital escolhe muito bem os seus caminhos para apresentar a narrativa em seu filme. Longe da linguagem documental tradicional, concreta e direta, Cadê Heleny? trabalha com uma animação em stop-motion e concepção artística inspirada nas arpilleras, arte têxtil popular que surgiu nas periferias de Santiago, no Chile, e se transformou numa poderosa forma de resistência política das mulheres opositoras a Ditadura de Augusto Pinochet.

Assim, com sua própria identidade estética, Cadê Heleny? torna sua narrativa um tanto mais acessível e significativa, mas não por isso menos forte ou verdadeira. Sem medo de encarar e retratar os momentos mais sombrios de Guariba nas mãos da Ditadura, não à toa o documentário recebeu uma menção honrosa na Competição Brasileira de Curta-Metragem: ao mesmo tempo em que honra a memória valente da militante, Esther Vital inova a compreensão de uma das necessidades mais pungentes do Brasil de 2022. – Raquel Dutra

Carta Para Glauber (Gregory Baltz, Brasil, 2021)

Carta Para Glauber é um curta-metragem ensaístico, elaborado através da leitura da carta que o cineasta e crítico de cinema Gustavo Dahl enviou para Glauber Rocha, em 1964, quando ele estava no Festival de Cannes promovendo Deus e o Diabo na Terra do Sol (que foi indicado à Palma de Ouro naquele ano). No curta, a narração da carta fica a cargo de Catarina Dahl, filha de Gustavo, e vem acompanhada de trechos dos filmes de Glauber Rocha e do próprio Gustavo Dahl, como Barravento (1962), Terra em Transe (1967) e O Bravo Guerreiro (1969).

A graça desse formato de ensaio – muito bem explorado pelo diretor Gregory Baltz – é a composição de um cenário particular, pois as cenas dos filmes norteiam os pensamentos que sucedem a leitura da carta. Todavia, o texto cru, por si só, é bastante emblemático, e foi enviado ao cineasta baiano dias após ter ocorrido o Golpe Militar no Brasil. Na carta, Dahl reconhece similaridades entre o discurso denunciado por Glauber em Deus e o Diabo… e a voz autoritária da Ditadura que havia começado no país, evidenciando a urgência que sua obra representava ao mesmo tempo em que denunciava certos padrões que levaram ao regime autoritário. Dahl também aponta para a forma genial como a subversão de Glauber Rocha esteve ligada com sua Arte, na qual manteve-se alegorias imagéticas em prol de um objetivo em si mesmo: a liberdade, genuína, de expressão. – Bruno Andrade

Como Se Mede um Ano? (How Do You Measure a Year?, Jay Rosenblatt, EUA, 2021)

Pouco tempo depois de ser indicado ao Oscar por seu trabalho em When We Were Bullies (curta também presente no É Tudo Verdade), o diretor Jay Rosenblatt retorna com uma visão muito mais pessoal do mundo. Longe da agressão que povoava o filme anterior, o norte-americano decide editar um projeto que realizou por quase dezoito anos. Desde que soprou duas velhinhas, a filha do cineasta foi colocada frente às câmeras e indagada a respeito da vida, da família e do futuro.

Sem qualquer vídeo de apresentação do realizador, Como Se Mede um Ano? venceu a competição de Curtas, muito provavelmente pela sensibilidade do tema e pela entrega no processo. Resgatando o título da música Seasons of Love, popular entre os amantes de Rent e The Office, o projeto de meia-hora é emocionante pelas memórias de quem assiste, refletidas em tela nas figuras de pai e filha, envelhecendo, evoluindo, tendo ciência do valor do tempo. – Vitor Evangelista

Duke Ellington em Isfahan (Duke Ellington in Isfahan, Ehsan Khoshbakht, Reino Unido, 2021)

Ehsan Khoshbakht é um cineasta do Irã estabelecido em Londres. E então, quando ele decide investigar a trajetória de uma das figuras mais importantes para a história do jazz, não poderia ser outro recorte. O título de Duke Ellington em Isfahan é autoexplicativo: o curta documental conta a história de uma das composições mais icônicas do pianista, concebida durante sua turnê ao Oriente Médio em 1963, financiada pelos Estados Unidos durante plena segregação racial, como propaganda política em um momento que o mundo questionava o tratamento do país à população negra

Mas aqui, política não passa de um plano de fundo. A Música é só o que importa. O documentário, formado por arquivos de imagens e vídeos antigos interpolados por entrevistas com especialistas, perpassa pelas inspirações de Ellington na música e arquitetura da cidade iraniana. No entanto, peca em ultrapassar uma barreira que, na realidade, parece nem identificar. Com um material de ouro em mãos, Ehsan entrega uma obra pouco consciente e pouco inspirada. – Enrico Souto

Meio Ano-Luz (Leonardo Mouramateus, Brasil/Portugal, 2021)

Na imagem, vemos uma movimentada viela de Lisboa, onde um jovem se senta à sarjeta e passa a desenhar os transeuntes. No áudio, acompanhamos a conversa entre dois namorados, debatendo a melhor maneira de devolver uma carteira encontrada na rua e seus planos para o que farão depois do agora.

No filme de Leonardo Mouramateus, que se estende para além dos 19 minutos, a experiência de interligar duas percepções é catalisadora de uma ideia bem executada. Mais um exemplo do Cinema de excelência realizado no Ceará, o curta-metragem Meio Ano-Luz expande seus debates de um simples bem material até discussões sobre a vida, o universo e tudo mais. – Vitor Evangelista

Voz Virtual (Virtual Voice, Suzannah Mirghani, Catar/Sudão, 2021)

Na breve apresentação que antecedeu a sessão de Voz Virtual, Suzannah Mirghani, a diretora sudanesa-russa que vive no Catar, não escondeu o caráter de seu curta. Realizados no período da pandemia e do isolamento social, os menos de dez minutos se concentram em uma personagem central imóvel que, na febre da excitação pandêmica, busca se impor.

É um Cinema denúncia irônico e ciente das feridas que salga, acompanhado por um roteiro ritmado que cadencia o discurso sinestésico, envolvente e extremamente detalhado. Numa eventual revisita à Voz Virtual, é bem provável que importantes referências sejam descobertas, provando a acidez calculada de Mirghani. E agora, Suzi? Quando a bateria se esgota, acaba o sonho também? – Vitor Evangelista

Longas-metragens

A História do Olhar (The Story of Looking, Mark Cousins, Reino Unido, 2021)

Diretamente de sua casa em Edimburgo, capital da Escócia, o cineasta Mark Cousins saúda o público do Festival É Tudo Verdade. Despojado, ele revela que a premissa de seu novo filme, chamado A História do Olhar, surgiu quando foi diagnosticado com catarata em um dos olhos e escreveu um livro a respeito das múltiplas análises da visão. Ele filma o rosto iluminado por um céu claro e mostra o enorme roteiro, que daria origem ao longa-metragem que em breve começaria. A quebra de expectativas, além da presença extra-campo do documentarista, vem por meio de sua partilha: deitado na cama, ele pretende viajar pelo mundo.

O resultado, registrado em uma hora e meia de filme, é formado pelos mais diversos devaneios. Seja por uma frase marcante do músico Ray Charles, ou pelas mensagens recebidas em uma rede social em tempo real, Cousins faz o Cinema partir da própria íris, diante do medo de perder o bem que tanto ama. Por isso, quando faz a escolha de mostrar em detalhes a cirurgia que corrige o problema na vista, o diretor quer que seu público desempenhe o papel máximo de voyeur. Do mundo (pela ótica do Twitter, de filmes e quadros que aprecia e imagens de arquivo), ele se volta ao próprio corpo, esculpindo a nudez como forma de ser. Os olhos captam boa parte das belas composições do universo, mas sem eles, o cosmos pode ser até maior do que ameaça. – Vitor Evangelista

A História do Cinema: Uma Nova Geração (The Story of Film: a New Generation, Mark Cousins, Reino Unido, 2021)

No futuro, quais serão os filmes da nossa geração que irão figurar na lista de Clássicos? É possível que longas como Frozen sejam vistos nessa lista? Afinal, foi um fenômeno da nossa época. Essas são algumas das perguntas que norteiam A História do Cinema: Uma Nova Geração, do britânico Mark Cousins, documentário que abriu o Festival É Tudo Verdade no Rio de Janeiro. Talvez motivado por sua formação em História, Cousins decide traçar um diagnóstico do chamado “Novo Cinema”, e aborda filmes recentes ao redor do mundo com olhar cauteloso, apontando suas características cinematográficas mais marcantes e distintas.

Parasita (2019), de Bong Joon-Ho, é um dos longas que já nasceram clássicos, e resgata muitas outras referências antigas em seu desenvolvimento, mas de uma forma extremamente original, de modo a quebrar qualquer tipo de expectativa. Além disso, o que o faz interessante? Um dos pontos enxergados por Cousins é sua urgência narrativa, pois o filme sul-coreano retrata sonhos capitalistas que foram despedaçados, mas se encerra justamente com um sonho capitalista, visto que o protagonista Ki-woo (Choi Woo-shik) pretende ficar rico para comprar a casa e, enfim, libertar seu pai (mas, de certa forma, também sua família).

O filme também põe em análise Frozen (2014) e o Coringa (2019) de Joaquin Phoenix. Cousins contrapõe dois trechos icônicos de cada filme: primeiro, a famosa cena da rainha Elsa cantando Livre Estou, seguido pela cena do Coringa dançando nas escadarias do Bronx, em Nova York. Ambas têm em comum um sonho de liberdade, e, como argumenta o cineasta, não parece ser por acaso que, em um mundo totalmente conectado e globalizado, cenas como essa viralizam e atingem um clímax cinematográfico, pois tudo o que idealizamos são momentos de liberdade verdadeira e irrestrita. A História do Cinema funciona como um belo diagnóstico dos caminhos do Cinema contemporâneo, mas, pela tangente, acaba analisando a sensação de estar vivo atualmente, e enxerga ausências que, às vezes, conseguem ser preenchidas através da Arte. – Bruno Andrade

Belchior – Apenas um Coração Selvagem (Camilo Cavalcanti e Natália Dias, Brasil, 2022)

Estreando no Festival É Tudo Verdade, Belchior – Apenas um Coração Selvagem é um retrato interminável sobre um dos maiores expoentes da Música brasileira. Apesar de suas letras reveladoras e poéticas – e de seu charme de malandro trovador –, Belchior foi um dos mistérios da MPB até o fim de sua vida, quando faleceu em Santa Cruz do Sul, em 2017. Mas não espere encontrar respostas sobre a vida do músico no documentário, e a graça do filme reside justamente na ausência de respostas – ou, melhor, nas únicas respostas dadas pelo próprio Belchior.

De forma bastante acertada, Camilo Cavalcanti e Natália Dias não entrevistam pessoas ou geram ainda mais dúvidas sobre a vida e obra do cantor cearense, pois trata-se de um filme feito a partir de colagens de diversas entrevistas e apresentações ao vivo do cantor ao longo de sua vida, contando ainda com trechos raros e muito ricos de Elis Regina apresentando versões das músicas de Belchior. Em alguns trechos de Apenas um Coração Selvagem, o ator Silvero Pereira surge em uma espécie de intervenção, recitando e interpretando letras das músicas do cantor.

O longa busca analisar a visão artística do cantor, e foca muito mais na relação distinta que ele mantinha com a poesia; aparentemente, seu estado permanente de viver, pois, como ele mesmo diz, “a esperança do paraíso marca o nordeste”, e, segundo ele, até mesmo a ligação religiosa que atravessou sua vida (quando foi frade) foi uma maneira de se conectar com o sublime. – Bruno Andrade

Eneida (Heloísa Passos, Brasil, 2022)

Dirigido pela curitibana Heloísa Passos, o filme Eneida leva o nome e a história de sua mãe. Mas não se trata de uma biografia comum, que fique claro. Aqui, conhecemos Eneida numa viagem, o eventual estopim para os dramas da uma hora e vinte que se seguem. Afastada da filha mais velha, que não vê há quase 25 anos, a senhora faz de tudo para retomar a conexão e resolver problemas do passado.

Capturado com voracidade e simpatia por Passos, o núcleo emotivo de Eneida é formado por uma sucessão de encontros, conversas, barganhas. Abalada mas nunca quebradiça, a senhora octogenária que ilumina a tela com seu sorriso e carisma não deixa a vida parar pela tristeza: ela rememora o ontem, papeia com a neta, joga vôlei com as amigas, chora e se alegra. Provando que os temores da realidade formam boa liga para a excelência da Arte, o documentário de Heloísa Passos é brutal e singelo em medidas equilibradas. – Vitor Evangelista

JFK Revisitado: Através do Espelho (JFK Revisited: Through the Looking Glass, Oliver Stone, Estados Unidos, 2021)

Alguns cineastas costumam lançar versões estendidas de suas obras – as “versões sem cortes” –, outros lançam continuações, mas poucos decidem fazer o que Oliver Stone fez: atualizar um de seus filmes mais famosos. JFK Revisitado: Através do Espelho se propõe, como seu título sugere, a atualizar o longa de 1991, JFK: A Pergunta Que Não Quer Calar – concebido inicialmente como uma minissérie em quatro capítulos –, depois que novos documentos sobre o assassinato do ex-presidente estadunidense John F. Kennedy deixaram de ser sigilosos.

Com 118 minutos de duração, o documentário se arrasta e não apresenta grandes motivos para receber uma atualização. Em algumas cenas, tudo soa como as infindáveis reportagens a respeito do assunto – ou como uma versão mais lenta de seu filme anterior –, mas nenhuma novidade é de fato apresentada. Justamente pelo tema já ter sido abordado por Oliver Stone anteriormente, nem mesmo sua própria voz artística como diretor é capaz de dar uma nova roupagem aos documentos explorados, pois isso já foi feito em 1991. Talvez o ponto mais interessante de JFK Revisitado seja a ideia de que outros assassinatos acontecem mundo afora em decorrência da morte de Kennedy, mas, como Stone adora fazer, soa como uma verdade absoluta que tem sido tratada historicamente como teoria conspiratória, e acaba se perdendo em suas próprias referências. – Bruno Andrade

Joyce Carol Oates: Um Corpo a Serviço da Mente (Joyce Carol Oates: A Body in the Service of Mind, Stig Björkman, Suécia, 2021)

Joyce Carol Oates não parou de escrever desde que publicou o seu primeiro livro em 1963. Algo que enxergava já na infância, através de sua identificação com a viagem de Alice ao País das Maravilhas, a escritora viu na leitura – e mais tarde em seus próprios livros – um refúgio do mundo exterior. É capaz que ela escreva por 10 horas ininterruptas, e ainda coloque a culpa no gato, que não saía de seu colo. A imagem constante do lado de fora de sua casa, as luzes de seu escritório ligadas e todos os outros cômodos vazios, sintetiza a desconexão de Joyce com a realidade, a partir do momento que ela mergulha na escrita de seus romances.

Isso entra em conflito direto com sua trajetória literária, marcada por livros politicamente engajados e obras que comentam fenômenos sociais efervescentes de sua época. Mas é que o diretor Stig Björkman, do documentário Joyce Carol Oates: Um Corpo a Serviço da Mente, levanta essas contradições com muita sensibilidade e ternura, não só desconstruindo, como também humanizando a figura intocada de uma das autoras mais relevantes da Literatura americana. É uma pena que, pela sua abordagem exacerbadamente vasta, muitos temas se percam e sejam diluídos em meio ao prolífico e riquíssimo contato íntimo em que somos postos com Joyce. – Enrico Souto

Kurt Vonnegut: Desprendido no Tempo (Kurt Vonnegut: Unstuck in Time, Robert B. Weide e Don Argott, EUA, 2021)

Construído ao longo dos anos, Kurt Vonnegut: Desprendido no Tempo é o registro de um dos maiores escritores da última década. Kurt Vonnegut se transformou em uma voz geracional, e ajudou a moldar a mente dos jovens inconformados com a Guerra no Vietnã – ele próprio lutou na Segunda Guerra Mundial, onde foi feito prisioneiro em Dresden pelas tropas alemãs, cujas experiências deram origem ao livro Matadouro-Cinco (1969) – e com as opressões do governo estadunidense. Como em uma obra ficcional pitoresca de Vonnegut, a distância que geralmente separa o diretor do fato narrado é quebrada no filme, transformando Robert B. Weide em um personagem dessa história. Como ele revela, Vonnegut foi uma de suas inspirações e fixações literárias na juventude, além de um amigo sincero. Weide aproximou-se do escritor com a ideia de gravar o documentário, e ficou décadas junto a ele, que faleceu em 2007. Mais de dez anos depois de sua morte, recebemos o resultado das milhares de gravações.

Uma das principais características literárias do autor é o uso da ironia e de um tipo de humor muito peculiar nos escritos. Bob Weide e Don Argott tentam manter isso na forma do documentário, embora em alguns momentos os relatos pessoais de Weide excedam demasiadamente o foco em Vonnegut. Ao mesmo tempo, o filme de 126 minutos vai fundo nas origens do mito literário, cuja história se assemelha à ficcional trama de Forrest Gump (1994). Tendo nascido em 1922 e falecido no início do século, o escritor estadunidense vivenciou grandes momentos históricos, e sempre os retratou através de sua voz original. Ao término de Kurt Vonnegut, sentimos que Robert B. Weide criou um arco narrativo para lidar com o próprio luto, vivenciado não apenas pela perda do herói literário, mas também de um amigo. “God bless you, Robert Weide”. – Bruno Andrade

Navalny (Idem, Daniel Roher, EUA, 2022)

Em 20 de agosto de 2020, Alexei Navalny, principal opositor ao atual governo russo de Putin, foi envenenado em um voo de Tomsk para Moscou. O ativista sobreviveu ao ocorrido, cujo principal suspeito, para a opinião pública, era o próprio presidente do país. Navalny, de Daniel Roher, acompanha metodicamente os passos de Alexei durante esse árduo período, figurando às câmeras a extensa investigação – que ele conduziu por conta própria – em busca dos responsáveis pelo atentado, e a sua admirável bravura de, mesmo após ser vítima de tamanha barbaridade, retornar ao seu país para lutar pela democracia e dignidade do povo russo. Admirável bravura? Será mesmo?

Há uma sensação agridoce permeando todos os 98 minutos do documentário que é difícil de ignorar. Roher rotula Navalny como um ‘thriller documental’, e, de fato, ele se mune de inúmeras estratégias narrativas para construir sua história. Então, se a produção quer te passar tristeza, indignação, raiva, ele o fará da maneira mais exagerada e artificial possível. A trilha sonora derivativa, o foco constante em rostos chorosos, as imagens em preto-e-branco retiradas de jornais, acompanhadas por uma narração canastrona; é uma quantidade de escolhas tão batidas que não apenas obstruem a mensagem passada, como também romantizam a figura deste homem, que está longe de ser incontestável.

Ao mesmo tempo que Navalny é considerado defensor dos direitos humanos e um exemplo na luta contra o imperialismo russo, suas principais pautas são a corrupção e degradação do sistema político, muito comuns entre expoentes da extrema-direita. Um admirador ferrenho dos Estados Unidos, que iniciou sua trajetória política apoiado em discursos reacionários, nacionalistas e racistas – algumas falas que, inclusive, ele ainda reivindica. Navalny, ao invés de esconder essa faceta do espectador, faz pior. Quando Alexei diz que dialogaria tranquilamente com um nazista e vangloria-se de sua capacidade de ‘dialogar‘ com os ‘dois lados’, Roher comete a atrocidade de relativizar a fala, intercalando-a com mais um retrato heróico e imaculado. Quando sobem os créditos e cessa a tortura, apenas resta um pensamento: esse filme só poderia ser americano. – Enrico Souto

Os Caras do Estreito (The Strait Guys, Rick Minnich, Alemanha/Finlândia/Canadá, 2022)

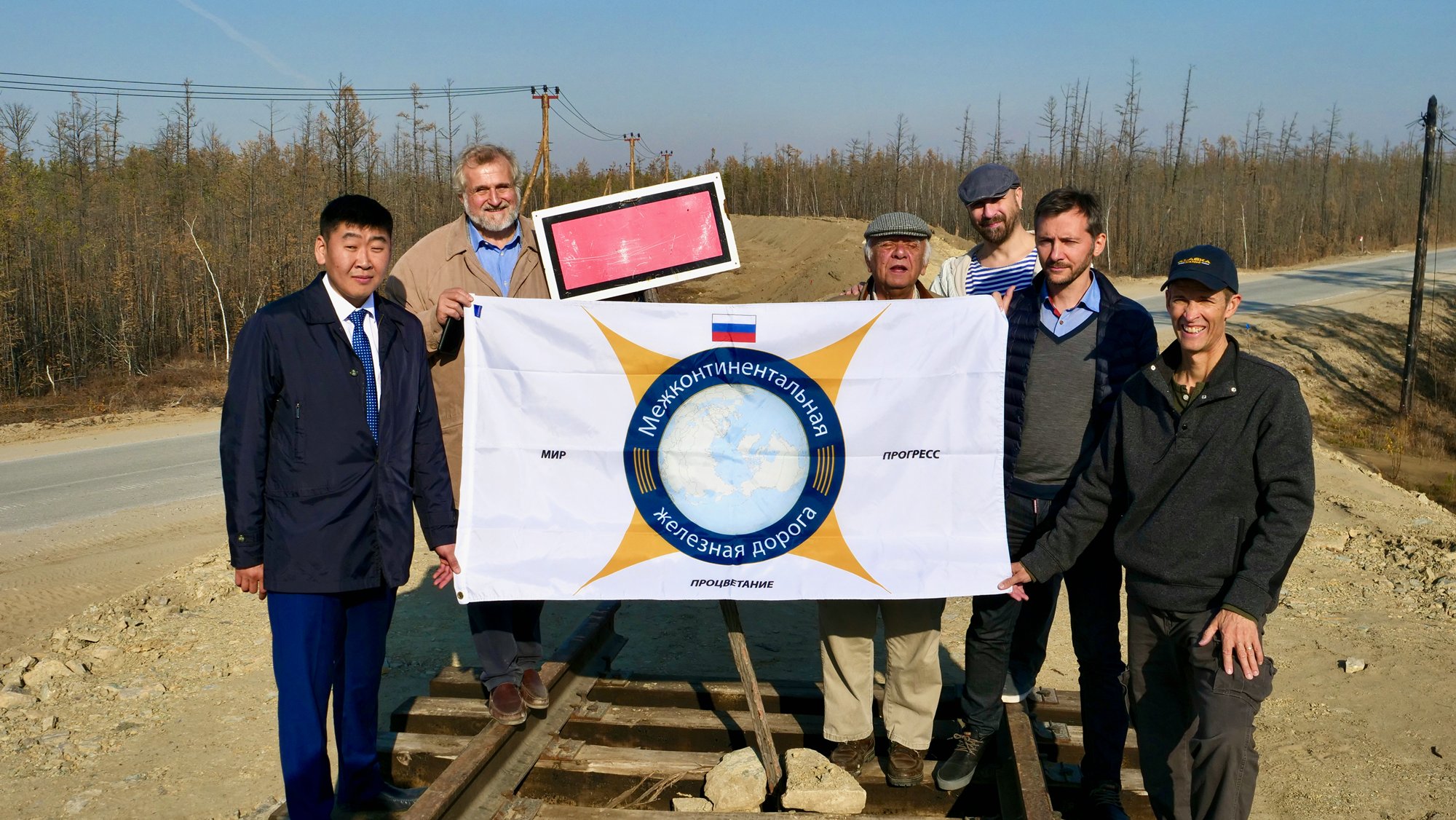

Em Os Caras do Estreito, o diretor Rick Minnich quer fazer sua presença ser notada. Abrindo com uma explicação das intenções e particularidades de sua própria obra, o americano residente de Berlim conta que o projeto está localizado em um lugar próximo do coração, afinal, é uma encruzilhada que dura anos e anos. No documentário, acompanhamos um engenheiro idoso que tenta a todo custo colocar em prática o plano da construção de um túnel, a InterContinental Railway, que conecte Alaska e Rússia. É um sonho febril, mesmo para a época em que foi desenhado pela primeira vez, quando Abraham Lincoln ainda respirava.

Com as Guerras Mundiais e o embate soviético e norte-americano que as sucederam, o plano parecia cada vez mais pender para a ficção. Milhares de dólares são gastos, reuniões são agendadas e realizadas, viagens são marcadas e discursos, dados. No fim, Os Caras do Estreito tem tara em documentar o fracasso, em capturar homens brancos, bem-afortunados e mesquinhos tendo seus prazeres mais latentes negados. O passado é contrariado, mas a invasão russa na Ucrânia é apenas mais um indicativo que a nação pouco se interessa em conectar suas terras às dos Estados Unidos. Agora, só falta alguém contar isso para a galera que realizou esse filme. – Vitor Evangelista

Oscar Micheaux: O Super-Herói do Cinema Negro (Oscar Micheaux: The Superhero of Black Fimmaking, Francesco Zippel, Itália, 2021)

Parte da seleção do Festival de Cannes de 2021, Oscar Micheaux: O Super-Herói do Cinema Negro parte de uma tendência particular. Em um período como o que vivemos, em que obras ficcionais para a Televisão trouxeram à luz partes da história dos Estados Unidos que haviam sido apagadas na vida real, e documentários como Summer of Soul são reconhecidos por todas as premiações possíveis, o diretor Francesco Zippel dá atenção à carreira do primeiro cineasta negro das Américas.

Comparações com Spike Lee e Sam Pollard são constantes, entretanto, elas nunca têm o intuito de desmerecê-lo. Na verdade, o ponto é exatamente demonstrar como Micheaux influenciou as convenções do Cinema negro desde a sua base, mesmo que por vezes a indústria tenha o desmerecido ou encoberto seu legado. De Morgan Freeman a Chuck D., diversas figuras importantes para a cultura negra dão sua contribuição e visão a respeito da obra do diretor, formando praticamente uma catarse e celebração coletiva à herança deixada por Micheaux.

Zippel mergulha nos aspectos mais intrigantes dos filmes de Micheaux, que construiu sua carreira no cinema mudo dos anos 20, quando filmes como O Nascimento de uma Nação ferviam o ódio racial nos EUA. O papel dele nesse contexto foi pivotal, com sua cinematografia experimental e impetuosa, e suas narrativas disruptivas que, a partir de uma perspectiva subversiva, desafiavam tanto o racismo quanto as barreiras de linguagem da Sétima Arte. Lançado no 70º aniversário de Oscar Micheaux, Zippel o eterniza através de um documentário primordial e latente. – Enrico Souto

O Território (The Territory, Alex Pritz, Brasil/Dinamarca/Estados Unidos, 2022)

O filme de Alex Pritz era uma das obras mais esperadas da seleção de 2022 do É Tudo Verdade. Vindo do Festival de Sundance, onde foi agraciado com o Prêmio do Público e com o Prêmio Especial do Júri e adquirido para a distribuição poderosa do National Geographic, o filme encontrou salas de cinema lotadas em São Paulo e o lugar de honra como obra de encerramento da 27ª edição do maior festival de Cinema documental do mundo. E depois de finalmente apreciá-lo, é entendido que nenhum aspecto dessa aclamação toda é em vão.

O principal motivo, talvez, seja pela capacidade de compreensão do fato que deve estar no horizonte de quem se propõe a registrar a realidade: o debate ambiental e indígena passou de um mero assunto dentre tantos outros que acompanham a existência humana no mundo para ser agora uma questão de sobrevivência. Com essa consciência, o diretor se estabeleceu na Amazônia da tribo Uru-eu-wau-wau entre os anos de 2018 e 2021, a fim de aproximar o espectador do conflito local, que se revela também, como todo bom brasileiro de 2022 já deve saber, como o embate de outras centenas de povos indígenas do país: a disputa por território e demarcação de terras.

Desta forma, as belas paisagens da fotografia que Alex Pritz divide com Tangãi Uru-eu-wau-wau (em apenas uma das instâncias do filme cujo crédito também vai para a tribo que o protagoniza) não relevam em momento algum a gravidade do debate de O Território, que toma parte também das associações de agricultores e fazendeiros (a outra parte do embate pela terra), ambientalistas e lideranças indígenas. Tudo como forma de divulgar para o mundo uma das maiores urgências do país que abriga o seu pulmão. E se o filme está fazendo isso junto do povo que vive essa realidade e essa luta em carne e osso, pelo menos um território está sendo garantido. – Raquel Dutra

Quando Falta o Ar (Ana Petta e Helena Petta, Brasil, 2021)

2022 não teve como fugir: o assunto principal ainda é a pandemia, como pontuou o Festival É Tudo Verdade ao premiar Quando Falta o Ar com a honraria máxima da seção dos longas-metragens brasileiros. No filme de Anna e Helena Petta, conhecemos de perto a realidade da linha de frente no combate à covid-19, através do cotidiano dos profissionais do maior sistema de saúde público do mundo que se estabelece num país desgovernado em plena crise sanitária mundial.

A diferença do filme em questão para todos os outros que se propõe a retratar esse contexto e suas particularidades locais, no entanto, é a sensibilidade das diretoras para com as sutilezas do dia a dia que revelam interseção complexa entre saúde, religiosidade, desigualdade, classismo e racismo que fundamentam o Brasil que conhecemos. Para o período sufocante que se mostrou um dos mais difíceis da nossa história recente, o documentário encontra fôlego para processar o que tentamos superar desde março de 2020. – Raquel Dutra

Quem Tem Medo? (Ricardo Alves Jr., Dellani Lima e Henrique Zanoni, Brasil, 2022)

Muitas são as óticas para analisar a ascensão da extrema-direita no Brasil. Para Ricardo Alves Jr., Dellani Lima e Henrique Zanoni, a melhor delas é através da Arte. Desde 2017, as produções artísticas e demais manifestações culturais têm sido alvo de censura por parte das classes conservadoras do país, e quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência em 2018, o movimento apenas se intensificou. Na trava do conflito entre a Arte e a Política, está a observação de Quem Tem Medo?.

Para construir seu raciocínio, o documentário traz os testemunhos de diversos artistas que passaram se não por episódios diretos de censura, ameaças, repreensões, perseguições por seus trabalhos transgressores. Desviando do caminho incongruente de discutir os méritos das obras artísticas em si, o filme se dedica a procurar a raiz da repressão direitista, com a ajuda de registros documentais de algumas ações das instituições democráticas. Sem muito comprometimento com a obviedade das questões que levanta e com a amplitude de seu tema inicial, no entanto, a pergunta que fica é: por que o medo?. – Raquel Dutra

Retratos do Futuro (Retratos del Futuro, Virna Molina, Argentina, 2021)

A realidade pode ser bem mais assustadora do que qualquer ficção, e Virna Molina sabe bem disso. Em seu filme mais recente, a documentarista argentina teve de lidar com a mudança de planos que a pandemia de covid-19 impôs ao mundo, o que, na verdade, acabou significando de forma ainda mais profunda suas intenções com o documentário. Inicialmente, ela registrava a resistência das trabalhadoras de Buenos Aires, mas a propagação do (nem tão) novo coronavírus interrompeu as atividades do filme e a vida de algumas das suas protagonistas.

Então, diante das circunstâncias postas em março de 2020, Molina viu o presente se concretizar a partir do que antes ela imaginava como uma espécie de futuro distópico. Tão abstrata quanto a reflexão filosófica que ruma a obra denominada Retratos do Futuro, a leitura do filme passa a ser direcionada por uma digressão de Virna. Orientada por alguns registros prévios, outros pandêmicos, e muitos históricos, ela apresenta uma linguagem verbal e visual meticulosa para suas imagens em preto e branco, que concretiza um tom macabro e assustador ao filme. E por mais etéreas e sintéticas que as cenas possam parecer, tudo aquilo não passa nossa realidade. – Raquel Dutra

Sinfonia de um Homem Comum (José Joffily, Brasil, 2022)

Um homem que de comum não tem nada tocando uma sinfonia que não é dele. Contrariando todas as expectativas que suscita, Sinfonia de um Homem Comum apresenta a história de José Maurício Bustani, o brasileiro que foi o primeiro diretor geral da OPAQ (Organização para a Proibição de Armas Químicas). Em uma gestão firme com o objetivo da instituição e imparcial diante das influências externas, o período de sua liderança foi iniciado em 1997 e encerrado em 2002, pela pressão dos Estados Unidos, quando às vésperas da guerra no Iraque, Bustani identificou a inconsistência para a invasão da potência norte-americana no país do Oriente Médio.

É, a premissa do filme nada tem a ver com a música, e esse elemento segue desconectado do resto da narrativa até o fim. Sua única inclusão na narrativa é como a atividade que ocupa o tempo da aposentadoria de Bustani, que 19 anos depois do fim de sua carreira na instituição, vê as mesmas situações acontecendo nas mesmas instituições. Assim, a referência passa a ser mais subjetiva, já que assim como as peças musicais, a história e atuação da humanidade no mundo se repetem em alguns aspectos – e esse acaba sendo o triunfo do filme de José Joffily, que recebeu menção honrosa dentre os selecionados para a competição de longas nacionais do É Tudo Verdade 2022. – Raquel Dutra

Ultravioleta e a Gangue das Cuspidoras de Sangue (Ultraviolette et le Gang des Cracheuses de Sang, Robin Hunzinger, França, 2021)

Há uma sensibilidade pujante na forma com que Robin Hunzinger grava simples fotografias. Os pequenos fragmentos de recordações perdidas em que ele foca persistentemente – imagens retiradas de um cofre trancado a sete chaves – parecem dispersos, borrados, fora do nosso alcance, arrancados de um passado jamais revisitado. Porém, ironicamente, ao mesmo tempo que observá-las parece à primeira vista inapropriado, aqueles documentos e escritos carregam consigo um sentimento de novidade e refrescância estreitamente conectada à experiência da adolescência.

O recorte íntimo e pessoal de Ultravioleta e a Gangue das Cuspidoras de Sangue é essencial. A narrativa do documentário gira em torno das cartas, fotografias e relatos da falecida avó de Robin, Emma, a respeito de um relacionamento que ela cultivou na juventude com uma garota chamada Michelle. O que pode parecer somente uma relação de companheirismo, não demora a revelar-se como um romance adolescente, com direito a todas as suas peculiaridades. No entanto, a conexão é posta em perigo no momento em que Michelle contrai tuberculose e é submetida a um sanatório, quando as duas passam a se comunicar somente por cartas.

A garota, então, decide abraçar sua condição e transformar isso, junto a outras, em uma bandeira. A personalidade de Michelle, mesmo que limitada por poucas fotos, ecoa com potência por todo o longa, e a presença das Cuspidoras de Sangue personifica a rebeldia e visceralidade inerentes à vivência de pessoas queer, dando rosto a essas dores – corporificadas por lembranças materiais. A fotografia minimalista e inventiva consegue costurar majestosamente os dois temas e, no seu papel como mero observador, o diretor conclui, ao fim, que são apenas memórias que nos restam. Afinal, o que fazer com elas? Hunzinger decidiu transformá-las em Arte. – Enrico Souto

Vento na Fronteira (Mariana Weis e Laura Faerman, Brasil, 2022)

Se a relação entre os povos indígenas com os produtores ruralistas gera um dos conflitos mais urgentes nas cinco regiões do nosso país, tudo se intensifica no lugar que abriga o coração do agronegócio brasileiro. Colocando suas câmeras na região da violenta fronteira do Brasil com o Paraguai, Mariana Weis e Laura Faerman capturam a dinâmica de crescimento e exercício de força da política ruralista, fortalecida pelo governo Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que observam a insurgência das lideranças indígenas em sua luta pela terra, pelo seu povo e pela natureza.

Desta forma, Vento na Fronteira existe em meio aos extremos, mas a câmera próxima das diretoras, por sua vez, faz dessa característica um dos pontos altos do filme: adentrando desde os espaços íntimos de mobilização do povo Guarani-Kaiowá até as discussões estratégias dos grupos ruralistas, o documentário subverte uma linguagem que inicialmente poderia sugerir uma falsa neutralidade para destacar as intenções e interesses dos lados em disputa. Numa boa contemplação do óbvio, Vento na Fronteira sabe de qual lado está. – Raquel Dutra