Caio Machado

Vivemos a vida à sombra do grande mistério da morte. Por mais que as religiões tentem explicar o que acontece conosco depois que o coração para de bater, só saberemos a verdade quando chegar a hora. Armugan, filme exibido na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, utiliza a sutileza visual para elaborar um conto impactante sobre como o ser humano se apoia em lendas para conseguir lidar com a finitude da existência.

Na trama, Armugan (Íñigo Martínez) vive uma vida tranquila em um vale isolado nos Pirineus Aragoneses com seu fiel servo, Anchel (Gonzalo Cunill). Movendo-se pelos vales agarrado às costas de Anchel, Armugan visita residências para auxiliar pessoas no fim da vida a morrerem de forma pacífica, sem sofrimento. Sua rotina é abalada profundamente quando recebe um pedido de uma mulher desesperada que desafia todos os seus valores.

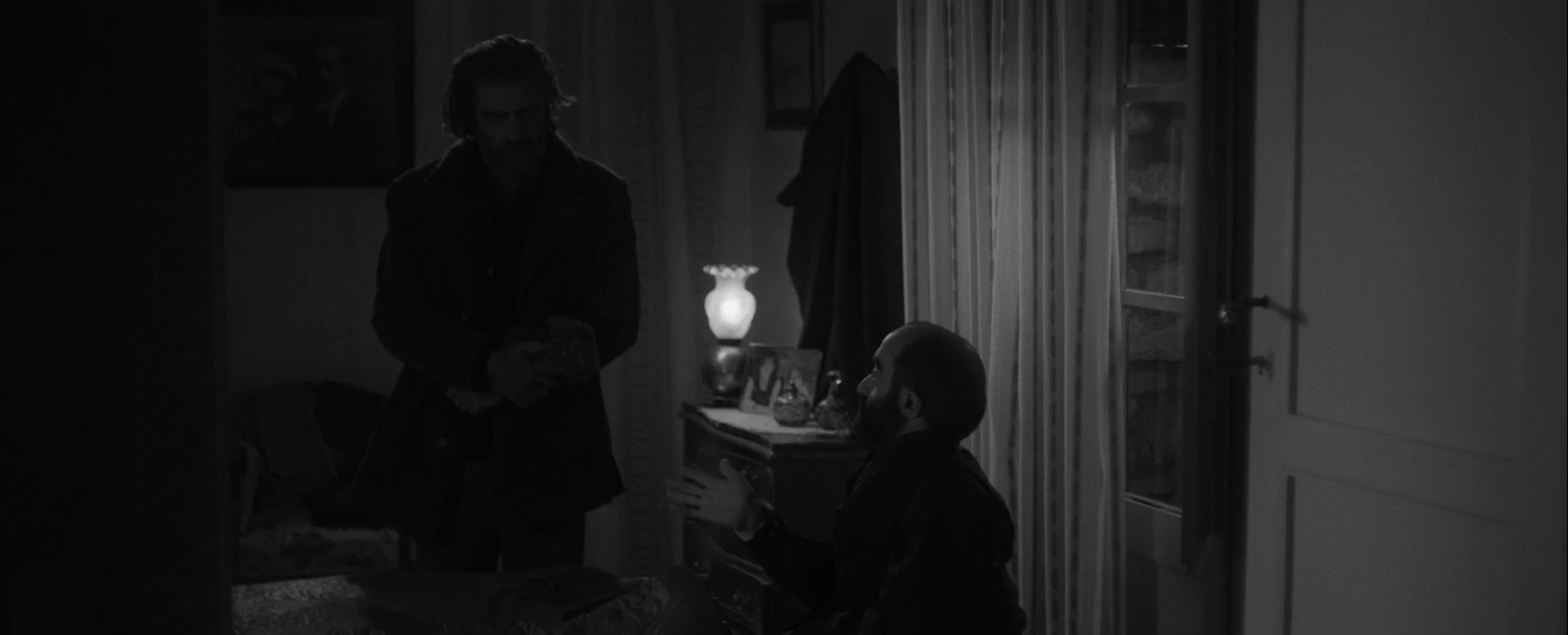

Diferente das religiões, Armugan não oferece respostas aos grandes mistérios que rondam a existência humana. Na verdade, a produção espanhola está mais interessada em apreciá-los como parte fundamental da vida. A bela fotografia em preto e branco, feita por Daniel Vergara, colabora para a construção da atmosfera mística do filme, digna de lenda. Nas cenas em que o protagonista e Anchel estão andando pelas vastas planícies ou estão em ambientes fechados, o contraste da imagem consegue valorizar a luz natural, deixando-a quase divina, e as pequenas expressões faciais de seus atores.

Com essa frase, pode parecer que Armugan é um filme chato. Muito pelo contrário. É uma experiência que flui como um riacho em uma montanha, tão calmo que induz o espectador a um estado meditativo. Conforme acompanhamos a rotina da dupla, nossas ansiedades contemporâneas se dissolvem e entramos no fluxo que o filme propõe.

Por ter esse ritmo tranquilo, boa parte das cenas acontecem em puro silêncio, possibilitando ouvir somente o som da natureza. Nessa ausência de falas, a direção singela do espanhol Jo Sol dá uma importância a todas as ações, por menores que sejam. Sob sua lente, observar o conteúdo de um pote de vidro tem tanto valor quanto cortar um alimento durante o preparo de uma refeição, compreendendo que nem tudo que uma pessoa faz durante o dia é agradável, mas tudo é essencial para que o rio da vida continue fluindo. Esse foco maior no presente dá às cenas uma harmonia acolhedora e reconfortante.

A maior parte dos diálogos ocorre quando o protagonista e seu servo visitam as casas das pessoas à beira da morte. Nesses momentos, a abordagem se altera, o clima fica mais pesado e o misticismo, mais evidente. A sutileza da direção transforma esses encontros em rituais sagrados, tão antigos quanto a própria civilização. Como espectadores, é difícil compreendê-los, mas conseguimos sentir o poder que os gestos e a música de Armugan carregam nessa hora derradeira.

Por isso, a forma como o filme retrata a passagem da vida para a morte consegue ser tão impactante. Em uma dessas transições, a câmera foca no rosto do personagem, deitado na cama com os olhos fechados, e a imagem vai ficando cada vez mais branca. Com essa simples mudança, a sensação é a de que ele está subindo aos céus. É maravilhoso.

O que parece ser o grande dilema moral do filme serve para intensificar um pouco a carga dramática, mas se resolve com rapidez. A maior carga filosófica está em uma fala de Armugan mais para o final, expondo de maneira tocante a visão meditativa que a obra tem da morte: não pode ser definida por conceitos humanos como “triste” ou “assustadora”, só está lá. Existe. Como as pessoas na última cena, aguardamos sua chegada. Porém, só de termos a oportunidade de apreciar a vida, com nosso corpo e nossos sentidos, já é um presente maravilhoso.