Aviso: o texto contém alguns spoilers da maior série da atualidade

Guilherme Veiga

Peças brancas. Bispo em C4, dama em H8, posteriormente em A8, depois em A4, peão em F4, rei em C1, finalizando com dama em A7. Essa foi a sequência final de Garry Kasparov, que culminou na desistência de Veselin Topalov, naquela que ficou conhecida como A Imortal, uma das partidas mais brilhantes da história do xadrez, que ocorreu em um campeonato na Holanda, em 1999.

O esporte, símbolo do elitismo e da estratégia, não é acessível à maioria dos públicos, principalmente por conta de sua complexidade. Porém, recentemente, a também imortal Succession foi responsável por emular o xadrez em sua magnitude para as telas. Nesse tabuleiro televisivo, as coordenadas são um pouco diferentes. “L em OG/ Dude be the OG/ A-N…” foram algumas das jogadas, e a produção da HBO jogou como a profissional que é e, em quatro temporadas, entregou uma das maiores obras-primas da história da Televisão.

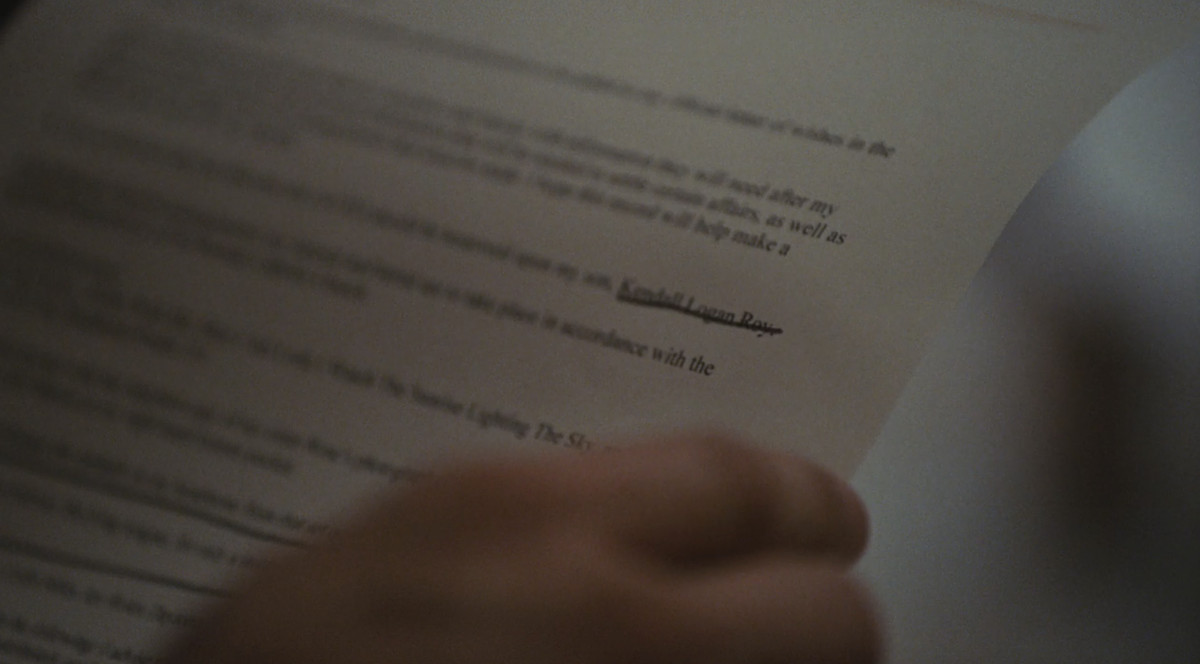

Contando a história da família Roy, dona de um conglomerado de mídia gigantesco que os coloca no cargo honorário de CEO dos Estados Unidos, Succession rompe as fronteiras entre ficção e realidade ao longo de suas temporadas logo na iminência da morte do patriarca e da guerra dos filhos pela posição. Além de ser uma releitura do Rei Lear de Shakespeare, é clara a semelhança da briga pela herança com o caso dos Murdoch, família da vida real dona do monopólio controverso da Fox News, personificados pelo execrável a lá Logan Roy, Rupert Murdoch.

Entretanto, muito mais que uma história de negócios, política e poder, a produção da HBO também é sobre abusos e traumas. Logan (Brian Cox), depois do que sofreu na infância, se transformou no vilão-mor da Televisão e colocou não só seus filhos como a própria América a sua sombra. Kendall (Jeremy Strong) desejava o que lhe foi prometido: tomar as formas da escuridão. Roman (Kieran Culkin), ao mesmo tempo que atormentado, se sentia seguro nela. Já Shiv (Sarah Snook) sonhava em sair do eclipse para ofuscar o pai com sua luz, enquanto Connor (Alan Ruck) sequer era permitido adentrar a proteção do monumento Roy.

No entanto, estando no topo da cadeia alimentar humana, todas as merdas têm um declive enorme para percorrer e, nesse caso, com o cume simulando a sensação de um falso Deus, pouco importa as consequências disso. Não tendo quem os ameace, os Roy são seus próprios predadores, e nessa antropofagia, sem vislumbre nenhum de sintonia, é natural que o ecossistema se desmorone. Só que esse cenário jamais seria cogitado para uma história pautada em sucessão.

A síntese-mor da bagunça organizada que o showrunner Jesse Armstrong imaginou para esse último ano está no terceiro episódio da temporada, O Casamento de Connor. Succession começou com o anúncio da morte de Logan Roy, porém, ao longo das duas temporadas seguintes, o patriarca se mostrou tão intransponível que nem a morte parecia querer cruzar seu caminho. No entanto, após construir um jogo lá e cá nos dois primeiros episódios, a produção decide matar seu personagem principal e porto seguro de toda a história, tanto para os próprios personagens, como para os espectadores.

Abusando de elementos narrativos e semióticos, o capítulo deixa todos sem chão: os irmãos à deriva no barco onde ocorria o casamento, enquanto Logan padecia a vários mil pés de altura em uma morte bastante humana, o que com certeza é uma mancha na dignidade de alguém como o poderoso chefão dos Roy. Já nós, completamente atônitos na dúvida se aquilo era real ou mais um blefe. Esse episódio também significa o ponto de virada da reta final da série. Aqui, não só os personagens jogavam entre si, como também as mentes criadoras Armstrong e Mark Mylod, diretor principal da produção, também brincavam com a audiência.

O terceiro episódio também marca o início de uma sequência daqueles que, talvez, seriam os melhores momentos de toda a série e que, mesmo em uma temporada muito acima da média, conseguem se destacar. O fato de O Casamento de Connor executar tão perfeitamente sua construção narrativa é que aqui ela é o foco de tudo que a permeia. As câmeras de 35mm usadas necessitavam que as filmagens fossem em plano sequência, o que nesse caso aumentava ainda mais o senso de urgência da situação. A separação dos núcleos que, naquela situação, estavam mais antagônicos que nunca, é super acertada, pois além de provocar a incerteza sobre a morte ou não de Logan, despe os irmãos da sombra do pai e, através de um celular, consegue extrair a fragilidade de pessoas que já nasceram corrompidas.

Perder a presença mais imponente do elenco, justo no início da última leva de episódios, provoca um medo. Mas a produção mostrou que Logan precisava sair de cena, pois o cerne da história sempre girou na briga entre irmãos e a narrativa não podia cair no lugar comum de ‘unir forças contra um mal maior’. Como quem dava (e manipulava) as cartas se levantou da mesa pra nunca mais voltar, o jogo ficou mais feroz, ao mesmo tempo que menos previsível.

A morte de Logan explicitou que esse descarrilamento narrativo na verdade retomava Succession aos trilhos. A guerra de pai e filhos já era uma batalha vencida, e os três anos anteriores simbolizavam a tentativa do patriarca de cair atirando. Agora, os irmãos, ao invés de serem peças de um mesmo tabuleiro, precisavam armar o próprio para guerrear entre si. Pode parecer perigoso desenvolver algo em tão pouco tempo e a HBO já assumiu esse risco com Game Of Thrones, entretanto, a competência do texto conseguiu atribuir um dinamismo ímpar para a produção que transforma até o mais monótono entrave político e econômico em uma catarse.

Isso nos conduziu para uma excelente trinca final de episódios. O oitavo, America Decide, é um pesadelo recente. Aqui, os cenários luxuosos da Itália e Noruega, as coberturas dos arranha-céus ou os pomposos terrenos dos Roy dão lugar a uma pulsante e efervescente redação da ATN no momento em que se acompanha o resultado da eleição estadunidense. Ativando o gatilho tanto de brasileiros como de norte-americanos na história atual, a narrativa serve para, mesmo que temporariamente, dividir Kendall, Roman e Shiv, além de firmar de vez todo o atropelamento ético e deontológico que a locomotiva Waystar Royco promoveu.

Já o nono capítulo, Igreja e Estado, é Succession em seu estado mais puro. O episódio frisa que nós telespectadores não somos bem-vindos naquele meio. Aqui, finalmente Logan deixa de ser uma assombração hipotética para virar uma lembrança real. A câmera fantasma que a série criou consegue tirar o suco de sua história. Lembrando mockumentaries e o fusionando com o estilo de filmagem do Dogma 95, cria-se uma espécie de voyeurismo, onde ora somos moscas se esgueirando pelos segredos e ora visitantes de um zoológico observando espécimes tão diferentes de nós.

Por mais que o episódio em questão entregue várias Emmy tapes, a câmera só foca nos personagens centrais quando é preciso, deixando que as reações dos coadjuvantes moldem nossa percepção para aquele acontecimento. É a última arrumação do jogo, onde o cenário do funeral lembra muito qualquer evento da família real britânica. Dessa forma, o luto dá lugar para uma possível coroação (bem ao estilo The Crown mesmo) de Kendall, frente aos fracassos iminentes de seus irmãos.

A coroação mesmo vem no episódio derradeiro, De Olhos Abertos, uma brincadeira ao filme De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. A obra vinha em uma crescente quase que estratosférica que, para os mais traumatizados com finais (principalmente os da HBO), tinham receio, ainda mais com parte do elenco afirmando que a conclusão seria agridoce. Mas os quatro anos da produção deixaram bem claro que Succession nunca foi sobre expectativas, e sim sobre execução.

A condução dos finalmentes foi primorosa. As quase 1 hora e 20 minutos passam voando em um misto de ansiedade e saudade, que transformam o episódio quase que em uma recompensa para quem o acompanhou, seja ao longo dos 5 anos entre a primeira e a última vez que a música tema tocou ou para quem vai maratonar. Dessa forma, ele usa de sua duração para arrumar a bagunça causada e tudo é pensado milimetricamente para dar respostas. Até mesmo cenas que não tem um nexo forte com o enredo, como toda a sequência de penhora da casa de Connor em que, além de desarmar os combatentes da luta ao trono com uma lembrança de Logan sendo o menos ele possível, ainda usa de um artifício a lá Chekhov’s Gun para quando a sucessão está completa.

Mesmo a HBO tendo alçado a excelência recentemente, principalmente com suas histórias fantasiosas, Succession se trata de seres – apesar de repugnantes – humanos, e em toda história com um pé na realidade, finais felizes não são garantidos. Aprendemos a amar Kendall, uma patricinha adolescente de 40 anos num corpo de homem, nos divertir com o ácido Roman e endeusar a beldade que é Shiv. Todos compraram suas narrativas, sobretudo quando, no meio do último capítulo, eles se juntam e, pela primeira vez, agem como irmãos.

Porém, no terceiro ato, Jesse Armstrong, ao invés de bagunçar pela última vez, derruba o tabuleiro para nos lembrar que aquilo, mesmo que ficcional, é uma imagem refletida dos gigantescos prédios espelhados de Wall Street. Não é uma série de mocinhos. Embalados por uma trilha melancólica e, mais uma vez, brilhante de Nicholas Britell, o trio de irmãos Roy não tem um final tragicamente apocalíptico digno de Nazaré Tedesco ou Carminha. Pelo contrário, nem um final propriamente dito eles têm. O castigo de quem já tinha tudo e queria ainda mais é ouvir um ‘não’, e cada um se molda sobre ele: Shiv se rende ao sistema, Roman enxerga o copo de Martini meio cheio e Kendall se desilude.

Tom Wambsganss (Matthew MacFadyen) viveu o que podemos chamar de jornada do anti-herói: seus algozes também foram os mestres para que ele tornasse quem se tornou e, como o jogador de beisebol com quem divide o sobrenome, em uma jogada só, retirasse os três players do trono. Por mais que Greg (Nicholas Braun) tenha o traído, Tom enxergava nele a mesma jornada, além de alguém sedento pelo poder que azaradamente não lhe foi concedido por nascer do lado errado da família, sendo assim, uma pessoa comprável, um objeto em penhora.

O sucesso da produção é resultado de um conjunto de astros nos dois lados da câmera. Nos bastidores, Jesse Armstrong tem um texto esculpido como um diamante que a cada episódio era ainda mais lapidado. A escrita era traduzida para as câmeras por um excelente time de diretores, encabeçados por Mark Mylod (já conhecido da HBO por dirigir episódios entre a quinta e a sétima temporada de Game Of Thrones), que caiu como uma luva para as ideias de Armstrong. Já a composição do jogo político em tela ficou por conta de Andrij Parekh que, apesar de imprimir uma fotografia em certos pontos chapada e fria, pintava com as câmeras e entregava composições lindas. O dream team da produção ainda contava com nomes como Adam McKay (Não Olhe Para Cima) e Will Ferrell (Tudo por um Furo) na produção executiva.

A frente das telas, o núcleo principal composto por Brian Cox (Coração Valente), Jeremy Strong (Os 7 de Chicago), Kieran Culkin (Scott Pilgrim contra o Mundo), Sarah Snook (Pieces of a Woman), Matthew MacFadyen (Orgulho e Preconceito), Nicholas Braun (As Vantagens de Ser Invisível) e Alan Ruck (Curtindo a Vida Adoidado) entregam as atuações de suas vidas, independente do momento de suas carreiras, e todas com suas particularidades. Somam-se a eles Justine Lupe (A Maravilhosa Sra. Maisel), J.Smith Cameron (Tartarugas Até Lá Embaixo) e Alexander Skarsgard (O Homem do Norte), além de coadjuvantes que não ficam atrás e fazem jus à potência de todo o elenco.

Essa perfeita junção elevou a série para um patamar que, pelo menos, nos últimos anos, ninguém conseguiu alcançar. Não à toa, Succession é uma das queridinhas das premiações e esse último ano promete monopolizar todos os prêmios possíveis para a produção. No anúncio de indicados ao Emmy, realizado no último dia 12 de Julho, não deu outra: a HBO dominou a lista, com o embate dos Roy angariando 27 indicações. Nas categorias masculinas de atuação, tanto coadjuvante quanto principal, a história de sucessão conseguiu preencher metade dos nomeados em cada área, com o destaque para Brian Cox, que mesmo com somente três episódios neste ano derradeiro, figurou na lista principal de atores. Nessas e em todas outras categorias que concorre, incluindo Melhor Série de Drama, que é para onde irão todos os holofotes da noite, a obra nasceu favorita.

Marcada na história, Succession é mais um divisor de águas na contemporânea sequência de acertos da HBO. Mesmo com o sucesso recente de GoT, com essa produção, o canal não só amplia seu império como também consolida o selo de qualidade da marca tanto em crítica quanto em público. Não se pode negar que tal exímio sempre esteve presente no DNA da produtora. Mas, se antes seus clássicos eram mais esporádicos, a exemplo de Família Soprano, A Sete Palmos ou The Wire, agora, o seriado mostrou ser o propulsor do movimento iniciado pela história de Westeros, fazendo com que a empresa seja para a TV o que a A24 vem se tornando para o Cinema.

Durante a exibição da temporada final, já com o clima de nostalgia aflorado pela partida, cada episódio era classificado como ‘uma aula de roteiro’, ‘o exemplo de como desenvolver personagens’ e todas as analogias possíveis para um marco histórico. Porém, é preciso salientar que a série não é um modelo, pois dificilmente será replicada com tamanha excelência, visto que ela não é somente um ponto fora da curva, mas sim fora da órbita. A Televisão tem um novo império, Succession ocupou o trono que lhe tem direito e será lembrada para sempre na linhagem nobre das séries. Xeque-mate!