Quando decidimos que nossas listas de melhores do ano seriam compostas por escolhas pessoais, em vez de votações e colocações, o objetivo era atingir uma maior multiplicidade de gostos. O que não esperávamos era que alguns dos maiores figurões das listas de toda a imprensa ficassem de fora da nossa. Desculpa, Lorde e Kendrick Lamar.

Mas também, qual a necessidade de bater na tecla dos consensos quando temos outras tantas obras interessantes para ouvir? Do rock ao hip hop, passando pelo eletrônico, esses são nossos destaques de 2017:

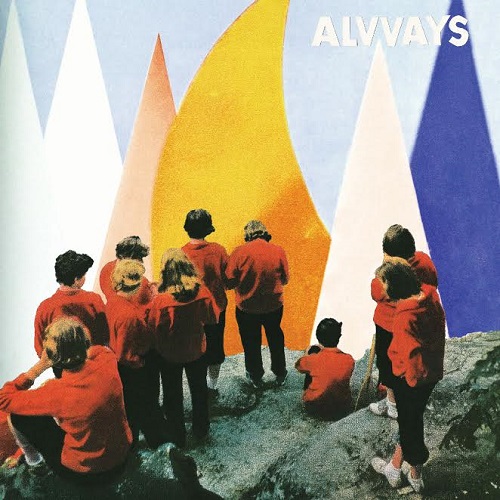

Alvvays – Antisocialites

Há três anos o Alvvays trazia frescor com seu primeiro e autointitulado disco, recheado de indie pop com pitadas de dream pop. Em 2017, o grupo canadense volta à cena seguindo a linha de versos intimistas, poéticos e melancólicos, mas que soam bem mais leves e adocicados.

Antisocialites mistura vários gêneros, entre dream pop, lo-fi, indie pop e new wave dos anos 80. A obra carrega uma atmosfera etérea do início ao fim de seus concisos 32 minutos – um disco sólido. As canções, um pouco mais maduras, não dispersam do disco primogênito, basicamente desilusões amorosas. Com isso, os canadenses se reinventam sem mudar drasticamente sua proposta de aliar o pop ao indie num misto de leveza no meio do caos da melancolia poética. – Mariana Faria

Arca – Arca

“O vídeo que eu sangro pelo rabo porque um touro me empalou, e então chove pétalas de rosas brancas sobre meu corpo coxo, acaba de atingir 1 milhão de visualizações”, escreveu Arca em seu Instagram, em relação ao clipe de “Reverie”, música do seu último disco homônimo. Postado no início do ano, esse vídeo foi só o começo de um ano legitimamente seu. Suas apresentações em 2017 foram plantadas em um terreno que beira vários limiares, em especial a arte performática, que deram liberdade a sua obra sempre foi voltada à um alto teor fetichista.

A primeira música de seu disco, “Whip”, não deixa dúvidas sobre. Mas, é claro, isso é minimizar a exploração do que o venezuelano é não somente como artista, produtor e performer, mas como um ser humano – Alejandro Ghersi consegue renascer mais uma vez. A incorporação de sua voz, suas letras em espanhol e o tema escancaradamente homoerótico lhe elevaram a um patamar. Arca desenha sonoramente sobre si, contemplando desejos reprimidos e paixões depravadas socialmente, sem deixar de lado seu toque intimista e, ao mesmo tempo, opressivo.

Mesmo que isso não fosse suficiente, o álbum também é mais uma prova que o venezuelano continua sendo um exímio produtor de batidas extremamente precisas, criativas e dramáticas. Em Arca, Ghersi desafia um futuro sem hipocrisias e de renascimento para quem estiver apto, sem abandonar sua técnica primorosa que o colocou entre os artistas mais instigantes deste ano. – Adriano Arrigo

In Venus – Ruína

Escutar Ruína, primeiro álbum da banda paulistana In Venus, é ser nocauteado por uma porrada de referências: das guitarras sujas e vocal forte do dream pop e shoegaze noventistas, a uma vibe mais pesada e instrospectiva (porém dançante) do pós-punk e synthpop britânicos.

A influência do riot grrrl norte-americano fica explícita nas letras, hinos feministas e anticapitalistas (“We are fighting for our rights/ Against the sexism/ We’ll break the patriarchy/ And will have to resist”), e as várias camadas sonoras (muito bem elaboradas) seguem o mesmo fluxo, acrescentando referências meio bruxescas às faixas (em especial em “Mother Nature”) – dá vontade de acender velas e incensos enquanto o disco rola. É um incômodo confortável. – Bárbara Alcântara

Jlin – Black Origami

Das raízes do footwork de Chicago, o ritmo eletrônico acelerado nascido como forma de dança não tão diferente assim do funk brasileiro (ou do kuduro e do gqom africanos), sai Black Origami, o segundo álbum da produtora americana Jlin. A percussão é o grande foco aqui, ocupando a maioria do espaço sonoro, com polirritmos globais que unem bandas marciais, instrumentos hindus e djembês às drum machines do hip-hop. Os samples, aspecto dominante do gênero e que aqui constituem os poucos momentos melódicos do disco são esparsos e vem de lugares inusitados, como em “Holy Child”, parceria com o compositor William Basinski, ou “Calcination”, faixa quase ambiente e único momento de descanso em 40 minutos de agressão.

Em uma era de grandes DJs pop de som genérico, Jlin retoma o eletrônico para suas origens no underground, com uma obra desafiadora que eleva o footwork ao nível da IDM. Não à toa, quase todo DJ set de Aphex Twin no ano contou com múltiplas faixas da produtora, que divide gravadora com nomes como Venetian Snares e μ-Ziq. Como o melhor da música eletrônica, Black Origami está na vanguarda, mas ainda é feito para dançar. – Matheus ‘Copa’ Fernandes

Mac DeMarco – This Old Dog

Amadurecimento define o terceiro álbum de estúdio de Mac DeMarco. This Old Dog trata, em grande parte, dos sentimentos do cantor canadense diante do adoecimento de seu pai. Para além da melancolia, as composições revelam as contradições íntimas do artista ao se dedicar a quem o abandonou quando ainda tinha quatro anos.

O tom sério e pessoal contrasta com seus trabalhos anteriores. Salad Days (2014) e Another One (2015) são caracterizados por produções com letras pouco intimistas e melodias acústicas, apropriadas para um momento de lazer em uma tarde de sábado com amigos. Embora o novo álbum conserve o protagonismo da voz de DeMarco, seguindo o violão acústico em batidas calmas, o repertório instrumental propõe maior coesão e versatilidade nas faixas. – Victor Pinheiro

Mateus Aleluia – Fogueira Doce

Em tempos de depredação violenta de terreiros, a exaltação da tradição e herança africana nos versos de Mateus Aleluia em seu segundo disco solo poderia, por si só, ser vendida como ato revolucionário. Mas essa descrição seria muito limítrofe para a carga poética que o único membro vivo do lendário trio Os Tincoãs, com mais de setenta anos nas costas, exprime no álbum nacional mais subestimado de 2017.

No ano em que o grupo baiano de batucada enfim tem seu legado revisitado de forma sólida, Aleluia opta por perpetuar a sonoridade barroca que esculpiu décadas atrás em novos caminhos. A percussão agora é elemento de fundo e, junto com inserções precisas de metais, incrementa a dinâmica entre voz e violão. A gravação moderna acentua o tom lisérgico de Fogueira Doce, que transita entre a narrativa onírica e as marcas históricas em tom espirituoso: “Bahia, eu sou África do lado de cá”, afirma.

Parcerias com seu filho e Carlinhos Brown consolidam o diálogo com novas escolas de matriz africana – em um pacto de respeito aos antepassados e, ao mesmo tempo, renovação. Com um dos repertórios mais consistentes da música brasileira contemporânea, Mateus Aleluia soa mais atual, revigorado e necessário que nunca no Brasil de 2017. – Jefferson Garcia

Mc Igu – Flow Deus

Sempre é difícil prever o futuro, mas não é fora da realidade pensar que, décadas a frente, 2017 seja considerado o ano do trap, pelo menos no mainstream global. O subgênero do hip hop criado no sul dos EUA nos anos 1990 e caracterizado por um sonoridade agressiva, mas muito sedutora esteve no topo das paradas não só na mão de seus criadores de Atlanta, mas também por meio de diversas adaptações de outros gêneros e países. O Brasil também viu uma febre do trap com o sucesso de artistas como BK’ e Raffa Moreira. Entretanto, nesta lista destaco a criatividade de Mc Igu.

Dentre os tantos trabalhos lançados por Igu em 2017, (e olha que ele é conhecido como uma máquina de fazer música) o projeto Flow Deus é o exemplo mais conciso de suas melhores qualidades. Cada música é um “flow”, um tema, – que vai desde a animada “Kesha” ao depressivo “Corey Taylor” – palco para algumas das melhores batidas do rap nacional e letras descontraídas. O humor, inclusive, é um grande componente do som de Igu. A cultura da internet está na essência de sua estética e é escancarada em faixas como “Flow Guitarra Humana”. – Lucas Marques dos Santos

Mount Eerie – A Crow Looked At Me

A homenagem de Phil Elverum à Genevieve, sua esposa falecida no ano passado, é um dos LPs mais complexos de 2017. Não por musicalidade vanguardista, letras indecifráveis ou coisas do tipo. O poder de A Crow Looked At Me está justamente em lidar com a morte de uma pessoa querida sem farpas na língua ou rodeios instrumentais.

Na maior parte do tempo, Elverum entrega versos viscerais (“Quando a morte real entra na casa, toda poesia é estúpida“, diz em “Real Death”) harmonizando sua voz com o violão da mãe de sua filha pequena. Texturas existem, mas podem passar despercebidas de prima – tamanha a sutileza. Sua perda é sentida em cada momento: Phil se abre enquanto marido, pai, artista e, acima de tudo, ser humano. A exposição lírica beira o invasivo, e é essa capacidade de entregar tanto sentimento em um produto tão compacto que eleva o álbum ao patamar de destaque obrigatório em 2017.

Por essa verve tão crua, não se trata de um trabalho didático. Não há orquestrações ou momentos musicais que sinalizem “é aqui que você se emociona e lembra que está tudo bem”. Por outro lado, é bastante didático ao relembrar o ouvinte de que um grande disco vai muito além de progressões de notas certeiras. Não é para todas as horas, mas cada audição é certeza de emoções fortes. Obra-prima, sem menos. – Nilo Vieira

SZA – Ctrl

Depois de um 2016 com bons frutos, Solána encontrou terreno favorável para o lançamento de seu aguardado disco de estreia. Ainda assim, Ctrl fica longe da zona de conforto. Sabendo da crescente concorrência na cena R&B, a americana usou de uma honestidade quase cirúrgica para se distinguir na multidão. O resultado são 49 minutos do que soa como um cartão de visitas para a cantora e suas mais desconcertantes confissões.

Desenvolvendo a poética torta e crua que vem maturando desde o início da carreira, SZA reuniu monstros do gênero, à exemplo de Pharrell Williams e Kendrick Lamar, para dar forma a seu trabalho mais sofisticado até agora. Esse crescimento se reflete no rico leque de referências, que abarca nomes como Marvin Gaye, Erykah Badu e Macy Gray. Pinceladas de hip-hop completam o combo, que cativa pela universalidade dos temas que toca, sem nunca soar genérico.

Livre de maniqueísmos ou papas na língua, o registro é uma viagem pela cabeça bagunçada da cantora. Aqui, SZA assume sem medo sua personalidade fortíssima, rendendo uma experiência triste e sexual até o último acorde. – Leonardo Teixeira

Tyler, The Creator – Flower Boy

O jovem ex-líder do coletivo Odd Future lançou o álbum mais bem sucedido de sua carreira sem muito alarde. Antes mesmo do anúncio, tivemos especulações que foram desmentidas pelo próprio rapper para depois levar os fãs ao hype com o clipe de “Who Dat Boy”, a faixa mais agressiva do novo trabalho.

Em seu primeiro disco usando seu nome real, Tyler Okonma larga de vez o personagem construído durante seus primeiros projetos para entregar um projeto mais intimista, pessoal e crítico. Se pela sombra de Sam (em Wolf, de 2013), o músico recebia acusações de machismo e homofobia, dessa vez a sua possível homossexualidade é discutida nas letras e comentada pela comunidade.

Acompanhado por samples regados a muito jazz e soul, Tyler coloca bastante sentimentalismo nos versos. Tem espaço para discutir a fama e antigas amizades, depressão, suicídio e até explosões de raiva. Mesmo com essas crises todas, o disco também possui momentos otimistas: não à toa, encerra com a ordem “aproveite o hoje e o agora“. (Scum Fuck) Flower Boy é trampo com uma qualidade artística que mostra que seu jovem criador, conhecido por brincadeiras no trabalho e nas redes sociais, finalmente floresceu e conseguiu colocar seu nome entre os maiores rappers da atualidade. – Egberto Santana Nunes

Vince Staples – Big Fish Theory

Vince Staples é um nome em ascensão. A persona discreta do rapper californiano pode não inspirar muita confiança, assim como seu terceiro LP: 12 faixas em 36 minutos, característica peculiar em um tempo de discos batendo quase uma hora de duração. Mas o conciso Big Fish Theory é, de longe, um dos álbuns mais cativantes do ano.

Os feats certeiros, os versos ágeis e a produção revigorante formam um registro sutil em sua complexidade. O diálogo entre as rimas de Vince e as bases que devem tanto ao g funk de Dr. Dre quanto à música eletrônica dá o tom da narrativa: o conflito entre introspecção e hedonismo. O clipe de “Big Fish”, a maior banger do registro, retrata o rapper sozinho em um barco rodeado por tubarões. É a batalha com demônios interiores, como a depressão e o medo da fama, e exteriores, como o racismo, condensada em uma obra fluida e grudenta. Garantia de replays sem fim. – Gabriel Leite Ferreira