Bruno Andrade

“Autor aqui. Ou seja, o autor de verdade, o ser humano vivo que segura o lápis, não alguma persona narrativa abstrata. […] Este aqui sou eu enquanto pessoa real, David Wallace, quarenta anos, RG 975-04-2012, que me dirijo a você da minha casa dedutível em Formulário 8829 no número 725 do Indian Hill Blvd., Claremont 91 711 CA, neste quinto dia da primavera de 2005, para lhe informar o seguinte: Tudo aqui é verdade. Este livro é real de verdade” (pág. 79-80).

“O tédio é o pássaro que choca os ovos da experiência”, escreve Walter Benjamin no ensaio O narrador. Mesmo que o tédio ressoe no cotidiano, talvez seja no imprevisível best-seller de Byung-Chul Han que diversas sensações contemporâneas tenham sido melhor delimitadas. Em Sociedade do Cansaço (2010), o filósofo sul-coreano traça um poderoso diagnóstico dos nossos tempos: cada época tem suas “enfermidades fundamentais”; enquanto a passada sofreu com crises biológicas, a atual sofre com adoecimentos neuronais (depressão, síndrome de Burnout, TDAH, etc.). Estamos mentalmente debilitados, quebrados por um excesso de positividade.

A resposta original a essa condição é uma reação existencial, mas não exatamente algo espetacularizado, e sim o silêncio, o ócio, a “capacidade de refletir” em contraste a um mundo que exige discursos infinitos, respostas imediatas e desejos efêmeros. Mas como não confundir reflexão com o tédio? Numa sociedade dominada pela indústria cultural, sentir-se entediado não seria, por si só, uma reivindicação da consciência? Esse é o objeto da tese que David Foster Wallace expõe no inacabado O rei pálido (2011), romance publicado após sua morte.

Finalista do Pulitzer em 2012 (em uma cerimônia atípica na qual o prêmio não foi concedido a nenhum dos três finalistas; Denis Johnson e seu Sonhos de Trem [2011] estavam na disputa), quatro anos depois do falecimento do autor, o robusto romance de 608 páginas narra a história de um grupo de pessoas que trabalham em um centro de processamento de declarações do imposto de renda em Illinois. Alguns dos personagens (Claude Sylvanshine, David Cusk, Lane Dean Jr. e Leonard Stecyk) se envolvem uns com os outros de várias maneiras, não obviamente consequentes. Dois deles se chamam David Wallace, e essa é toda a trama.

Embora seja previsível pensar que, tendo como ponto de partida uma investigação sobre o tédio, o romance possa oferecer um enredo tão tedioso, O rei pálido não é, propriamente, “sobre” nada. Isso porque Wallace não escreve sobre seus personagens, mas “através” deles. É a mesma habilidade discursiva que foi posta à exaustão em Graça Infinita (1996), cuja polifonia é uma das características principais, além da verborragia única que, por vezes, parece ela própria infinita (algo que se manteve na habilidosa tradução de Caetano W. Galindo).

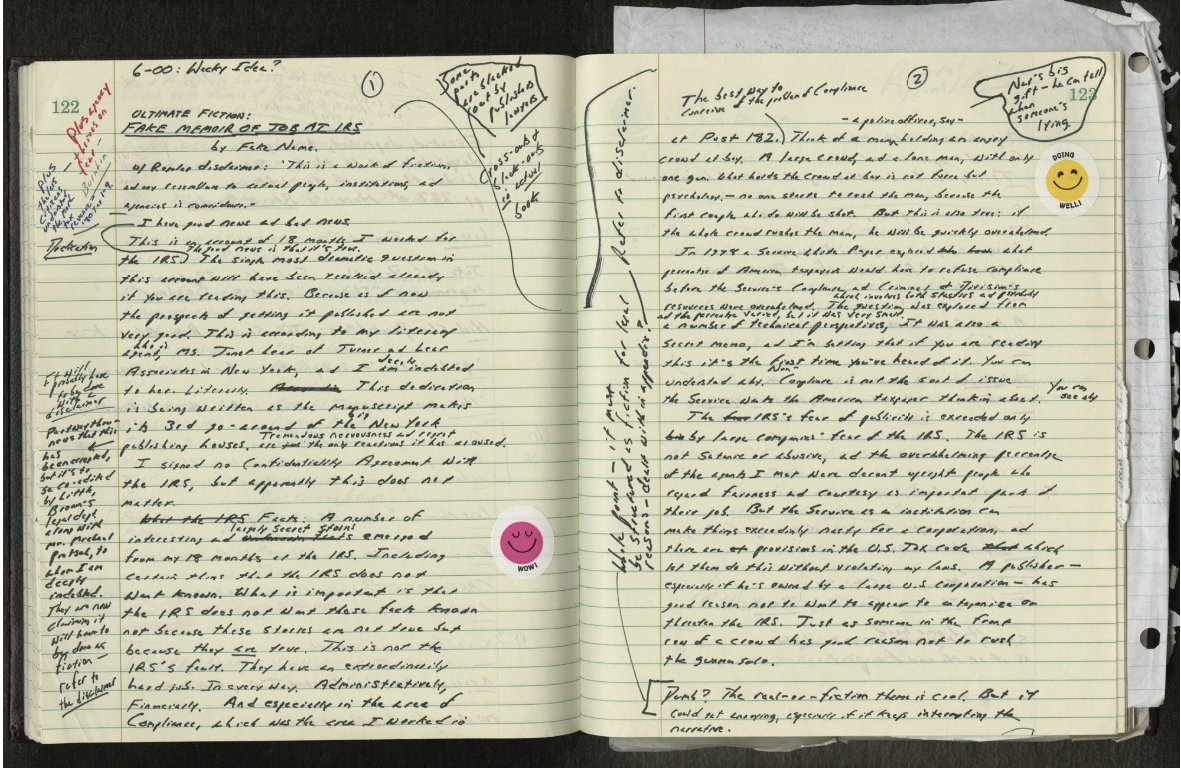

Em 2008, antes de dar fim à própria vida, Wallace organizou sobre sua escrivaninha todas as 250 folhas de The pale king para que fossem encontradas facilmente por sua companheira, a artista Karen L. Green. A pedido dela e da agente literária Bonnie Nadell, Michael Pietsch, editor do autor por décadas, ficou encarregado da tarefa de transformar em livro todos os escritos e rascunhos, localizados também no computador de DFW. É Pietsch que assina a apresentação e a nota introdutória dos apêndices, na qual esclarece todo o seu processo de “colagem” e o motivo pelo qual essas notas extras ficaram à parte do romance (Wallace havia enchido as folhas com observações e notas explicativas, para ele próprio e para quem tivesse contato com os rascunhos).

Mesmo que seja um romance inacabado, não se trata de uma colcha de retalhos com tudo o que foi assinado pelo autor. O rei pálido é um livro com personagens muito bem desenvolvidos, mas que, por força maior, não possuem uma trama completamente definida que os conecte como um todo. Nesse aspecto, parece que o escritor estava refazendo o modus operandi de Graça Infinita, mas sem o tempo – e a mentalidade – necessário para que todos os personagens se interliguem de alguma forma. Ainda assim, a maneira como Wallace utiliza a Receita Federal no romance é similar a maneira como Jorge Luis Borges utilizou a biblioteca, ou como Kafka construiu seus sistemas burocráticos: trata-se de uma analogia para o mundo, em especial o seu mundo dos Estados Unidos, mas estranhamente o nosso também, visto que, como disse Bong Joon-ho, “essencialmente vivemos todos no mesmo país, chamado ‘Capitalismo’”.

Quando se ouve que David Foster Wallace foi a voz de uma geração, há um fundo de verdade quase cientificamente provável. A obra de um escritor é, geralmente, resultado da mistura entre o talento individual e a sociedade que o produz. Essa é a forma como a Literatura é feita. Se pegarmos as ideias de Arthur C. Danto sobre uma Filosofia da Arte intrinsecamente relacionada à historicidade do objeto artístico, talvez seja a maneira como toda a Arte é feita. Wallace, porém, soube como poucos dar “forma” a um tipo de linguagem interna – algo muito peculiar da vida submersa em publicidade –, essa voz irônica que compartilhamos silenciosamente ao ver uma propaganda visivelmente enganadora, ao mesmo tempo em que sabemos que é assim que nos vendem qualquer coisa.

Como poucos, ele se arriscou ao tentar apontar para as contradições contemporâneas, colocando-se não no altar de um indivíduo messiânico – mesmo que alguns de seus apreciadores o enxerguem dessa maneira –, e sim como parte estrutural de um problema que também buscava entender. Em essência, ele era um indivíduo atormentado. É dessa forma que seu romance póstumo ganha força, pois é resultado de um processo de reinvenção do próprio autor, que, embora mantenha uma concepção similar a Graça Infinita, abandona quase tudo que o consagrou para entregar um trabalho mais “realista”. Apesar disso, a empatia, uma das marcas de Infinite Jest – e que perpassa praticamente toda a sua obra –, é uma das grandes chaves de O rei pálido.

“Ela não percebe que sempre tem alguma coisa errada com todo mundo. Muitas vezes mais de uma coisa. Ela não sabe que todo mundo está sempre andando por aí com alguma coisa errada na vida e acreditando que está exercendo uma grande força de vontade e um controle incrível para evitar que os outros, com quem elas acham que nada, nunca, está errado, acabem vendo. As pessoas são assim” (pág. 28).

Inspirado nas leituras de Ludwig Wittgenstein, David Foster Wallace sempre manteve como urgente a concepção de uma comunicação mais clara, cujo reflexo direto está na construção da identidade. Embora ao longo dos anos ele tenha mudado sua forma de criação, esses mesmos temas comumente se repetem. No romance, os 50 capítulos estão divididos por “§”, como um documento burocrático, e buscam desenvolver em pequenas cenas – com personagens que retornam ao longo do livro – a necessidade de se fazer as pazes com o silêncio e o desinteresse. Como se lê na página 99, “a questão realmente interessante é por que a chatice se mostra um obstáculo tão grande à atenção”.

No § 25, Wallace apenas descreve o ambiente tedioso do trabalho no escritório, sem dar qualquer característica física do lugar. O capítulo tem o texto dividido em duas colunas – como um manual –, nas quais lemos os nomes dos funcionários, que trocam páginas lentamente e à exaustão, balançando a cabeça e respirando fundo. É quase possível ouvir o som desse ambiente projetado em nossas mentes, como se, no estilo de The Office, sempre existisse telefones tocando, carimbos sendo cravados no papel e canetas apertadas, sem qualquer palavra dita por alguém. As semelhanças com o seriado, na verdade, são ainda maiores: Michiko Kakutani, crítica literária do New York Times, escreveu que o romance parece “a série The Office reescrita com uma lupa por Nicholson Baker”.

A versão estadunidense do seriado britânico estreou em 2005, quando Foster Wallace já desenvolvia a trama dos personagens de O rei pálido (na página 80 ele data o “quinto dia da primavera de 2005”). É possível que conhecesse a versão britânica, de 2001, e que ela tenha servido como uma inspiração, mesmo que indireta. Além das especulações, DFW foi um autodeclarado obcecado em televisão, sendo esse o seu maior vício. A versão estadunidense de The Office, por sua vez, parece deixar mais às claras uma certa influência “de mão dupla”: há um personagem que se chama David Wallace (Andy Buckley), e John Krasinski, o ator que interpreta Jim Halpert, tem Wallace como um de seus autores favoritos. Ele dirigiu Brief interviews with hideous men, a adaptação indie da coletânea de contos de 1999, lançada em 2009 e exibida no Festival de Sundance, tendo se encontrado com o autor para tratar de detalhes do roteiro pouco antes de seu suicídio.

O principal, porém, é que The Office, assim como Wallace, se interessa pelo “tempo morto”, pela subjetividade encontrada no tédio, não permitindo que suas piadas sejam apenas um retrato irônico do discurso dominante, um recorte esvaziado dos problemas da humanidade. Há um fundo quase moralista nos roteiros, em que os personagens, sob as ordens de Michael Scott (Steve Carell) – uma espécie de “anti-chefe” –, se conectam sentimentalmente, como se a trama seguisse passo a passo o que Foster Wallace escreveu no ensaio E Unibus Pluram: television and U.S. fiction (1993).

O romance guarda, naturalmente, semelhanças com Oblivion (2004), última coletânea de contos lançada pelo autor em vida, em que explora a natureza da realidade, sonhos, traumas e a dinâmica da consciência. Dessa forma, o livro de 2011 também examina a atividade da mente, e, às vezes, assume a forma de transcrições, sentença por sentença, de procedimentos fiscais – em outras palavras, certas passagens propositalmente “entediam” o leitor. A argumentação de Wallace parece girar em torno de uma falta de concentração generalizada, que domina a vida cotidiana e impede que se veja o núcleo das coisas.

Assim, o recado que ele pretende gravar joga luz a indivíduos mais conscientes de suas próprias ações, ligados às diversas situações em que humanos precisam interagir uns com os outros. Essencialmente, o tédio é a falta de concentração, mas tudo pode ser interessante se você prestar atenção por tempo suficiente. A concentração aumentada pode ser responsável pela revelação e epifania, no sentido joyceano do termo.

“A vida da maioria das pessoas é pequena, restrita, pálida e triste, mais trágica que a morte de cada uma delas. Nós morremos de fome no banquete: não conseguimos ver que há um banquete porque enxergar o banquete exige que também nos vejamos ali sentados morrendo de fome – a ideia de nos vermos claramente, ainda que apenas por um momento, é aterradora” (pág. 576).

É bem provável que a autoconsciência afiada do escritor coloque todos que o observam em alerta; de forma não muito irônica, nos transformando em indivíduos mais autoconscientes também. Contudo, é sempre estranho esboçar um breve panorama de vida e obra do autor quando o próprio Foster Wallace parodiou tão bem o estilo de texto biográfico “corrompido” nos contos de Breves entrevistas com homens hediondos (1999). Nesse livro pré-virada do milênio, em A morte não é o fim – uma narrativa particularmente esquisita, mas não tanto quanto outras da mesma antologia –, ele subverte o estilo vazio das listas de honrarias e méritos de um escritor, nas quais pouco se analisa, efetivamente, a obra do supracitado autor. Enquanto ele continua cavando o pomposo mundo literário, percebe-se a oratória quase sempre autorreferencial que Wallace concebeu em seus escritos (ele próprio recebeu várias das honrarias que lista no conto).

Mas ao contrário do que Walter Benjamin escreve na primeira linha de seu famoso ensaio sobre Robert Walser, no Brasil podemos ler mais coisas sobre David Foster Wallace do que suas próprias coisas, embora as “coisas sobre” ele ainda sejam também escassas ou restritas no país. Mesmo que suas poucas obras publicadas aqui ofereçam ainda muito material, visto que sua visão maximalista da Literatura resultava em obras gigantescas (contos que são maiores do que alguns romances curtos, por exemplo), parece curioso a maneira como seus escritos costumam ser abordados.

Não é necessário esmiuçar cada linha da biografia de David Foster Wallace para perceber que há, ainda, uma certa valorização pelo seu mito – a concepção vasta de uma figura literária imponente e predestinada a ser a voz de uma geração. No entanto, essas vozes constantemente se alteram, tornam-se outras, e as antigas se transformam em ecos obsoletos e esquecíveis, datados pela passagem do tempo. Surge a pergunta: é possível conceber qualquer obra verdadeiramente “permanente” se a indústria cultural só valoriza a novidade? Essa questão, de certa forma, parecia assombrar o escritor.

Em ensaios, Wallace argumentou contra o imediatismo conceituado pela televisão, que havia corrompido parcialmente a maneira de conceber a Literatura; ele tinha, também, plena consciência do vazio imprescindível à situação de brigar contra um sistema estabelecido. O cenário, porém, parecia esse: as pessoas estavam mais interessadas na sua própria figura do que nas palavras que ele havia escrito. Como ele notoriamente expôs na entrevista a Charlie Rose em 1997, seu segundo romance possui mais de 1000 páginas e a fama que seguiu a publicação foi praticamente imediata, tornando a leitura da obra “matematicamente impossível” de ser concluída no período.

Durante um tempo, trechos de O rei pálido foram publicados periodicamente na revista The New Yorker, recebidos com muita euforia pelos admiradores mais ávidos. Até então, essas narrativas não pareciam integrar uma trama maior, mas se assemelhavam a contos que por alguma razão não entraram em Oblivion. Parte do sucesso artístico do romance reside nessas pequenas histórias muito bem desenhadas, que parecem realmente funcionar de forma individual. Outro exemplo recente desse fenômeno ocorreu em abril deste ano, quando a McNally Editions anunciou um novo livro de Wallace, Something to Do with Paying Attention.

Não se sabia direito de onde vinha esse novo livro de ficção de 152 páginas, visto que seus escritos, a princípio, estavam todos publicados. A editora, então, revelou que o § 22 de The pale king – a história de Chris “Irrelevante” Fogle – era visto por Foster Wallace como uma novela finalizada, e ele planejava publicá-la isoladamente. Como Sarah McNally escreve no prefácio, essa narrativa “não é apenas uma história finalizada, mas o melhor exemplo completo que temos do estilo tardio de Wallace, onde a calma e o equilíbrio substituem a pirotecnia de Infinite Jest e outros trabalhos iniciais”.

Contudo, não há mistério algum sobre o motivo de DFW não ter conseguido terminar The pale king: trata-se de um vasto modelo de algo bem mais complexo, no qual residem diversas almas individuais que brilham e buscam sua força dentro de uma trama em curso, cujas conexões as mantém juntas em um mundo sem cor – um mundo, por si só, pálido, sem os enfeites e inventividades que a ficção pode conceber para ajudar a aliviar a realidade. É um romance realista “real”. Por isso ele conseguiu, beckettianamente, falhar melhor. Mesmo inacabado, O rei pálido pode ser o melhor romance de David Foster Wallace, mas certamente é o seu projeto mais doloroso.