Gabriel Leite Ferreira

Eram pouco mais de oito horas da noite quanto Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood e Philip Selway adentraram o palco da Allianz Arena, no último domingo. O Radiohead não pisava em terras brasileiras desde 2009. As vendas aquém do esperado deixou certo gosto de decepção, mas, aos primeiros acordes de “Daydreaming”, falhas humanas foram esquecidas – ou quase.

Na primeira canção havia apenas as luzes do palco – os dois telões laterais não foram ligados. Isso só aconteceu na música seguinte, “Ful Stop”, e mesmo assim os 30 mil pagantes (a Allianz comporta 75 mil) não foram agraciados com imagens convencionais da banda; o quinteto era meramente reconhecível em meio a um mar de cores e luzes. Nos dois casos, uma representação adequada do que é o Radiohead: cinco seres humanos transmitindo emoções com precisão absoluta. Pouco importa assistir ao que eles estão fazendo no palco quando a música já diz tudo o que precisa ser dito.

Tem sido assim por pouco mais de trinta anos. Com uma das discografias mais consistentes da música moderna, o grupo revolucionou o rock alternativo ao menos duas vezes: OK Computer (1997) refutou a pecha de one hit wonders em definitivo e Kid A (2000) trocou as guitarras por texturas eletrônicas. Isso sem falar no lançamento virtual de In Rainbows (2007), pelo qual os fãs puderam pagar o valor que bem entendessem. Desde o álbum de 2007, porém, o ritmo criativo caiu: o sucessor, The King of Limbs, só veio em 2011, e A Moon Shaped Pool é de 2016. O que isso significa?

A julgar pela apresentação do dia 22, nada. Ao longo das duas horas e trinta minutos de show, o que se viu foi uma banda em seus plenos poderes, passeando por fases e emoções distintas com naturalidade absurda. É fato que a idade influencia (estão todos na faixa dos 50 anos), nesse caso, de forma positiva: no lugar da raiva ansiosa, a calma paciente. Não à toa, o último disco dos britânicos é recheado de baladas acústicas que, se não abandonam por completo a melancolia, ilustram-na com mais equilíbrio do que nunca. “Essa dança / É como uma arma de autodefesa / Contra o presente”, diz o primeiro verso de “Present Tense”, nona faixa de A Moon.

Talvez seja por isso que The Bends (1995) e Kid A tenham sido pouco contemplados: o primeiro, um clássico meio grunge meio britpop sobre corações partidos e solidão; o último, um clássico esquizoide que traduz letra por letra as paranoias da era da internet. O Radiohead nunca foi conhecido por entregar mensagens redentoras, mas nessas obras a desesperança é companheira inseparável e sufocante. Em vez disso, a melancolia agridoce e acessível de In Rainbows e os momentos mais soturnos de A Moon dominaram a noite, seguidos de perto pelos clássicos com uma pontinha de fé de OK Computer e canções de Hail to the Thief (2003).

Em 2018, Hail to the Thief completa quinze anos. O sexto álbum de estúdio foi lançado no auge criativo de Thom Yorke e companhia: a sequência OK Computer e Kid A ainda ressoava no público e na crítica, e Amnesiac (2001) sedimentara o Radiohead como a vanguarda do rock (?) experimental da década. Em resposta, eles entregaram um produto que olhava tanto para os riffs barulhentos de Bends quanto para as programações eletrônicas, sua paixão recente. É o disco mais político da banda – e também o maior, com 14 faixas e 58 minutos. Apesar de ter repetido o sucesso comercial de seus antecessores, Hail se situa no segundo escalão da discografia (afinal, reprisa características já conhecidas), o que não inviabiliza faixas marcantes. “2 + 2 = 5”, “The Gloaming”, “There There” e “Myxomatosis” foram lembradas, para alegria dos mais aficionados.

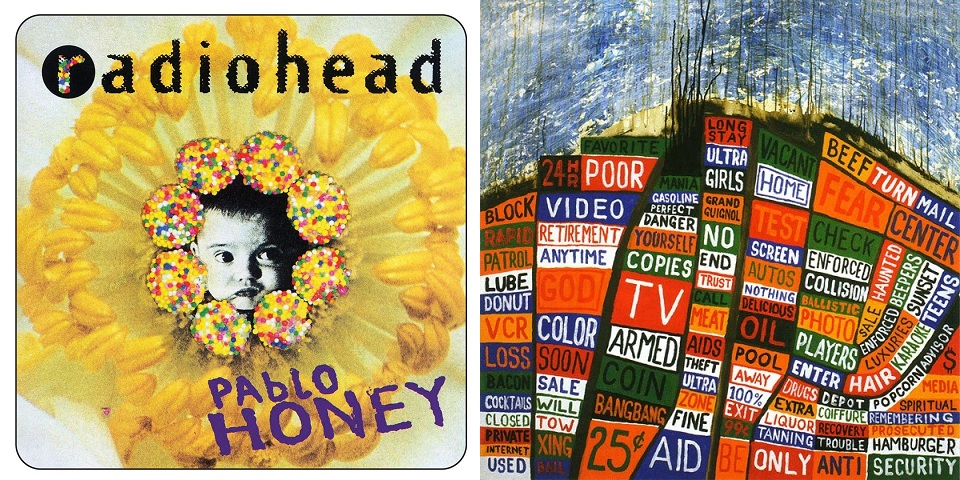

Houve outro aniversariante que sequer foi mencionado. A estreia Pablo Honey (1993) completa vinte e cinco anos e segue firme no posto de ovelha negra. O debut prenunciou certos aspectos do queridinho Bends: as guitarras altas e os vocais torturados vem da mesma matriz. No entanto, o álbum empresta tantos elementos do rock alternativo da virada dos anos 80-90 que acaba por soar mais como uma homenagem ao Dinosaur Jr e ao Nirvana que uma criação autêntica. Ainda assim, o hit maldito “Creep” foi tocado 17 vezes nessa turnê. Mera lembrança do passado longínquo, daquelas que resgatamos por acaso e logo esquecemos de novo.

O Radiohead de 2018 exala maturidade e, por isso, está confortável onde está. Também, pudera: após mais de duas décadas subvertendo a lógica da indústria musical, seguir relevante e com um público fiel sem fazer concessões é um fenômeno e tanto. Hoje em dia, eles podem se dar ao luxo de não lançar discos por cinco anos, reaproveitar antigas composições para um novo álbum (como fizeram em A Moon) e até mesmo brincar com as expectativas dos fãs.

Banda prolífica, o Radiohead costuma mesclar pequenas surpresas a canções já esperadas nos setlists. No Rio de Janeiro, “True Love Waits” marcou presença pela primeira vez desde 2003. Em São Paulo, a surpresa foi desagradável para muitos: no encerramento, a tradicional “Karma Police” deu lugar a “Fake Plastic Trees”. Como a esperança é a última que morre, o público ainda insistiu por alguns minutos na Allianz, sem sucesso. É como se Thom Yorke nos cutucasse dizendo, entre risos: “eu sei o que vocês querem, e eu não vou dar!”. A estabilidade, afinal, pode ser entediante.

Esse não foi o caso do último domingo, definitivamente. As bandas de abertura já providenciaram uma montanha-russa de sons que, no mínimo, divertiram os presentes. A paulistana Aldo, The Band abriu os trabalhos com uma apresentação vigorosa aos moldes do LCD Soundsystem. A Allianz ainda estava relativamente vazia quando o quarteto entrou no palco, mas isso não prejudicou o show, pelo contrário: a energia do grupo era inegável e contagiante. Na sequência, o Junun, projeto de música indiana do israelense Shye Ben Tzur, entregou um som percussivo e igualmente energético em sua exuberância – proposta diferente, mas que funcionou. Jonny Greenwood participou do show sem aparecer muito.

A última apresentação começou já à noite. O produtor californiano Steven Ellison, mais conhecido como Flying Lotus, transformou a Allianz em um vórtex audiovisual que teve desde Kendrick Lamar à música-tema da série Twin Peaks. FlyLo é especialista em batidas angulares e samples lo-fi, o que aumenta a aura alienígena de sua música. Junto das imagens frenéticas, o resultado foi um DJ set extremamente versátil (ele inclusive rimou em cima de “Ave Lúcifer”, dos Mutantes). Um aquecimento e tanto.

Pode-se dizer que o Radiohead entrou no palco apostando em uma desorientação parecida com a de Flying Lotus. Todo o show foi repleto de luzes e imagens distorcidas que dialogavam com cada canção. Em “You and Whose Army?”, os olhos de Thom encaravam os presentes como se os questionamentos da letra estivessem sendo feitos para todos ali: “Você acha que me deixa louco? / Você e qual exército?”. Em “The Gloaming”, as frenéticas luzes verdes tentavam acompanhar os ritmos tortos. Curiosamente, perto do final da primeira parte, os telões pararam de funcionar; em “2 + 2 = 5” só havia uma tela verde e em “Idioteque” apenas o telão do palco. Falhas técnicas em músicas sobre falhas humanas.

A falha é inerente a nós – nada nos resta a não ser lidar com as consequências e não nos condenar por isso. O público pareceu entrar em sintonia com a calma paciente do Radiohead nos momentos menos visuais: “Let Down”, “No Surprises”, “Exit Music (for a Film)” (com direito a mar de lanternas em todos os setores) e “Nude”. Nessas, a sensação era de que o mundo parecia ter parado. Clichê? Provavelmente sim, mas não seríamos nós todos um amontoado de clichês mal resolvidos? “Um dia eu vou criar asas / Uma reação química histérica e inútil”, canta Thom na serena “Let Down”.

Pensando nisso, “Fake Plastic Trees” não poderia ter sido um encerramento mais pontual. Uma fábula sobre relações superficiais, o clássico de Bends termina com o seguinte verso: “Se eu pudesse ser o que você quer todo o tempo…”. Não há conclusão ou redenção, apenas a ânsia de ser menos falho. E o Radiohead consegue encontrar nossa perfeição torta em meio a tudo isso como poucos artistas.