Guilherme Veiga

Solidão. Substantivo feminino. Estado de quem está só, retirado do mundo ou de quem se sente desta forma mesmo estando rodeado por outras pessoas; isolamento. Solitude. Substantivo feminino. Condição de quem se isola propositalmente ou está em um momento de reflexão e de interiorização. Popularmente usada em oposição à solidão para indicar que estar sozinho não implica obrigatoriamente estar em sofrimento. Associada à alegria de estar sozinho.

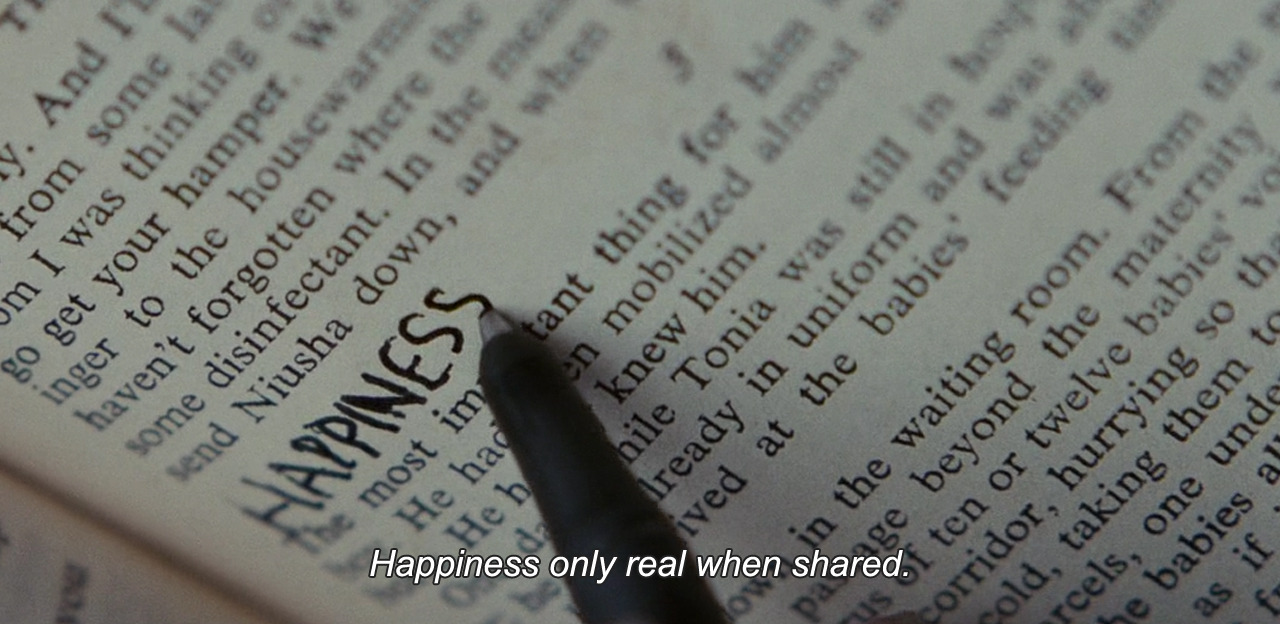

Se tudo é algo, então nada é algo. A relação entre preenchimento e vazio sempre bailou mais junta do que se imagina. Por mais que esses dois extremos estejam bastante próximos, a jornada para percepção dessa curta distância é bem trabalhosa. É essa via-crúcis que Na Natureza Selvagem (2007), filme que completa quinze anos em 19 de Outubro de 2022, busca percorrer.

Baseado na obra homônima de Jon Krakauer, que vem virando um queridinho dos roteiristas de Hollywood, o longa acompanha a verdadeira história da “morte” – social, por assim dizer – de Christopher McCandless, e o “nascimento e vida” de Alexander Supertramp. Na trama e na vida real, Chris largou sua vida promissora de jovem prodígio para buscar a completude no meio do nada. Aqui, Sean Penn, em sua espaçada carreira de diretor, dirige uma de suas melhores obras cinematográficas, garantindo duas indicações no Oscar de 2008, além do Prêmio do Público de Melhor Longa Estrangeiro de Ficção na 31ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em 2007.

Henry Thoreau, um dos intelectuais que serve de estopim para o roteiro e referenciado diretamente ao longo da obra, defende o abandono das ilusões de uma vida repleta de coisas supérfluas para, daí sim, sabermos o que realmente é essencial. Seguindo radicalmente esse conceito, Supertramp enxerga a própria existência em sociedade como banal, e, assim como em Walden (1854), um dos livros mais célebres de Thoreau, busca a contemplação de sua vida rasgando o contrato social de John Locke, a fim de viver livremente sua própria natureza.

Mas seria muito simplista dizer que Into the Wild é apenas uma nova roupagem desse conceito. Abraçando o gênero de road movie, a obra, além da trajetória “do ponto a ao ponto b”, convida o espectador a embarcar em uma viagem reflexiva sobre o quanto estamos enraizados em nossas próprias ideias de sociedade. Isso começa com a percepção que temos de Supertramp no início, sendo muito fácil identificá-lo como um egoísta dissimulado – mesmo que, em partes, ele seja. Porém, nós e o próprio Supertramp estamos tão imersos nos ritos sociais que não é possível enxergá-lo como um desprezível desvio dessa constante, mas sim como um erro grotesco, que não se encaixa no padrão.

Isso é muito bem colocado pelo roteiro no momento da construção do personagem de McCandless. Por ser adaptado de um livro que narra fatos, é esperado que a escrita tenha maior liberdade poética, tornando-se algo perceptível a partir do “nascimento” de Supertramp. Claro que a jornada até o Alasca é o pano de fundo, mas a história – que além da direção, tem o roteiro assinado por Sean Penn – usa da jornada do andarilho para traçar um estudo sobre a inserção (ou não) do indivíduo no mundo contemporâneo, e faz isso de forma muito tocante.

O Cinema, historicamente, aborda a solidão e a solitude. Claro que a solidão é muito mais prática de ser transmitida, devido a sua familiaridade e violência de impacto. Podemos tirar ótimos exemplos das telas, como Taxi Driver (1976), Amores Expressos (1994) e Her (2013). Já com a solitude, o trabalho é mais minucioso, pois é um conceito embaralhado dentro de nós mesmos. Ainda assim, é possível traçar paralelos, como a simples ida ao cinema em Cinema Paradiso (1988) ou o azar de ser esquecido em outro planeta em Perdido em Marte (2015).

“Para chamar cada coisa pelo seu devido nome

pelo seu devido nome”

E é aí que está o valor de Na Natureza Selvagem: ele não é um ótimo expoente de uma dessas vertentes, mas sim das duas ao mesmo tempo, e consegue destrinchar os meandros desse nebuloso meio termo. McCandless pensa que é descolado da sociedade que o cerca, mas não. Desde a burocracia para ser reconhecido como pessoa até os momentos que ele exala euforia ao estar completamente isolado e, por conta do seu inconsciente, grita para ser ouvido por ninguém; é nesse lugar que mora a linha tênue entre solidão e solitude.

Porém, é inegável que a solitude de Supertramp preenche toda a obra de cabo a rabo, graças à primorosa atuação de Emile Hirsch (Speed Racer, Os Reis de Dogtown). Por isso, a escrita é muito inteligente ao explorar a solidão e suas infinitas formas de dor através dos personagens secundários, com as também brilhantes atuações de, entre outros, Vince Vaughn (Os Estagiários), Kristen Stewart pré-Crepúsculo, William Hurt (O Beijo da Mulher Aranha) e a tocante relação com Hal Holbrook (Todos os Homens do Presidente) no papel de Ron Franz.

Mais do que um filme sobre a auto-descoberta, Na Natureza Selvagem esconde a discussão sobre o auto-perdão e como este é importante para tal descoberta. Cada pessoa com quem Supertramp cruza, até o memorável ônibus 142, desperta esse sentimento no protagonista, em diferentes aspectos, como relacionamento, trabalho, traumas e amor familiar. A produção peca um pouco ao escancarar tanto essa virada de chave que McCandless dá nos outros personagens – salvo alguns momentos que isso é benéfico, como no diálogo com Ron -, deixando a mudança de percepção de Supertramp cozinhando na subjetividade para conseguir encaixá-la no excelente final da obra.

Direção e roteiros afiados, ou um elenco impecável, não são capazes de garantir a sustentação de uma boa obra. É nessa hora que brilham alguns aspectos técnicos do longa, a começar pela sua fotografia. Embora Sean Penn tenha trazido um caráter contemplativo e carregado de filosofia para o texto, foi com Eric Gautier, experiente com road movies pela jornada de Che Guevara em Diários de Motocicleta (2004), que a escrita conseguiu ser traduzida para o gênero. A mudança entre os planos abertos nas locações, que transmitem um Estados Unidos diferente do habitual, e os planos extremamente fechados nas personas, quase que uma quebra da quarta parede simulada, mostram a ambiguidade que a história carrega.

Outro aspecto é a brilhante contribuição de Eddie Vedder para a trilha sonora do longa, que por si só merecia um texto à parte. Mesmo indo totalmente ao oposto do que apresenta no Pearl Jam, com o icônico dedilhado do violão, que mesmo sem assistir a obra é provável que você conheça, Vedder entrega uma das obras mais singelas e concisas de toda sua discografia. As músicas conversam totalmente com a ideia do filme e amplificam a mensagem da produção. A trilha, digna de Oscar, não garfou o careca dourado e levou somente o Globo de Ouro de Melhor Canção Original daquele ano para as mãos de Vedder.

O longa é muito consciente ao enriquecer filosoficamente a história de Supertramp, sem correr o perigo de ser o principal difusor da imprudente decisão do andarilho. Claro que ele, de certa forma, espalha essa ideia; é inevitável, e com a obra tornando o ato algo mais mainstream, pessoas se inspiraram a partir dele. A questão é que o filme tem muito mais material além disso, e o problema está longe de residir no conteúdo da mensagem, mas sim em como ele é recepcionado pelos diferentes tipos de público.

Aos 15 anos, ao assistir pela primeira vez, Na Natureza Selvagem se tornou um dos meus favoritos, pois as concepções sobre a mensagem chegavam em alguém tão idealista e dissimulado quanto Supertramp. Revendo a obra, 15 anos depois de seu lançamento, tal visão mudou, pela única razão de que a ótica da vida também mudou. Nietzsche, outro autor que o longa chega a citar, tinha o conceito de amor fati, amor ao fado (destino), ao pé da letra, cujo significado é aceitar as coisas que chegam até sua efêmera vida – o final já está decretado. E se parte da jornada é o fim, apenas aproveitar a vista seria muito clichê, então, por que não adaptar o olhar para saber quando contemplá-la, nos mais diferentes sentidos da palavra contemplar? Por que não identificar e chamar cada coisa pelo seu devido nome?