Nilo Vieira

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o baixista Georg Hólm afirmou que se surpreende com a popularidade do Sigur Rós. Numa primeira análise, essa incredulidade faz muito sentido: apesar do forte senso melódico, o som do grupo é caracterizado por estruturas longas, que variam entre a melancolia esparsa e crescendos ruidosos no estilo do Godspeed You! Black Emperor. É música de picos extremos, com letras cantadas no idioma nativo da gélida Islândia.

Com isso em mente, a dantesca fila de espera para o show de ontem (29) no Espaço das Américas, em São Paulo, chega a ser surreal. Mais ainda ao descobrir que ainda haviam ingressos disponíveis para a única apresentação da banda no Brasil, em sua segunda passagem pelo país. Gente de todas as raças, de diferentes faixas etárias e nichos musicais. Quase um Norvana, unindo todas as tribos.

A casa abriu às 19h30, duas horas antes do horário previsto para o início do espetáculo. Drones hipnóticos saíam dos falantes, no “frio” de 21 graus pedido pelos islandeses. Com quinze minutos de atraso, Jónsi, Georg e Orri entraram em cena com o relógio mostrando 21h45.

Mesmo com a demora, não levou muito tempo para os fãs irem ao delírio e a popularidade do Sigur Rós ser explicada de modo prático. O sentimento entregue nos inconfundíveis falsetes de Jónsi compensava qualquer barreira linguística – não é de se espantar que o álbum mais presente no setlist foi ( ) (2002), cantando em uma língua inventada (“hopelandic”). Essa emoção não se resumia a voz: suas expressões faciais realçavam a sua entrega total nas canções.

Na turnê atual, o conjunto deixa de lado bandas de apoio com metais e cordas, e experimenta as possibilidades enquanto trio. O repertório fica limitado, mas a dinâmica nas execuções compensou bem a falta de maiores clássicos. Além de se revezar nos arranjos de teclado, o peso de cada integrante em seu instrumento de escolha explodia na acústica do Espaço: enquanto Orri soava estrondoso mesmo em um kit de bateria pequeno, Georg mantinha a sustentação firme nas quatro cordas. Entre dedilhados singelos e ataques agressivos com o arco, a guitarra de Jónsi era o equivalente a uma tempestade em formação.

Os três telões fomentavam a sinestesia da apresentação, com belas construções gráficas dentre paisagens em 3D, formas geométricas esqueléticas e até distorções das filmagens in loco do trio. A iluminação foi um show à parte, e mesmo as fotografias mais amadoras possíveis eram capazes de saírem belas.

Com produção tão perfeccionista, até as eventuais falhas pareciam realçar o intimismo do Sigur Rós – como um lembrete que, apesar daquela arte ter teor quase celestial, era composta por seres sujeitos a erros. A confusão de Jónsi nas estrofes de “Kveikur” (possível resultado de falhas no retorno) e o desgaste em sua voz no fim do set foram, acima de tudo, fator humano – a essência do apelo universal da banda, afinal.

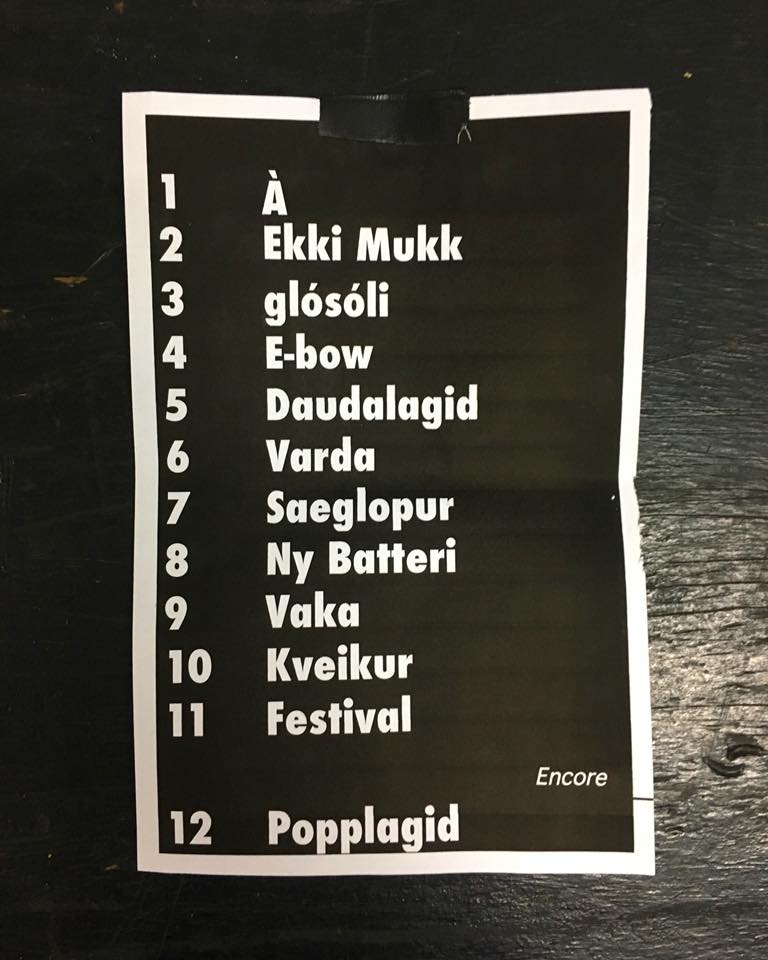

Setlist e músicas foram reduzidas em comparação a datas recentes da turnê, mas o público parece não ter se abalado. A empolgação dos presentes chegava até a incomodar, vide a histeria precipitada durante o encerramento das composições e fotos tiradas com flash.

Após o bis, uma rajada de microfonias que não deve nada ao saudoso Sonic Youth foi seguida pelo retorno do trio ao palco para agradecer o público. Nenhuma uma única palavra dita no microfone, em qualquer idioma que seja. Não era necessário: as recepções distintas (lágrimas, olhos fechados, sorrisos, gritos) denunciavam que as canções bastavam como interação direta.

A beleza do show nem teria como ser a apresentada no documentário Heima (2007), mas não há como negar que o Sigur Rós, com outra abordagem e sob o cansaço de meses na estrada, conseguiu entregar emoção visceral como poucos grupos do gênero conseguem. Uma comunicação que ultrapassa entraves técnicos e limites geográficos – universal é a única descrição possível.