Talita Cardoso

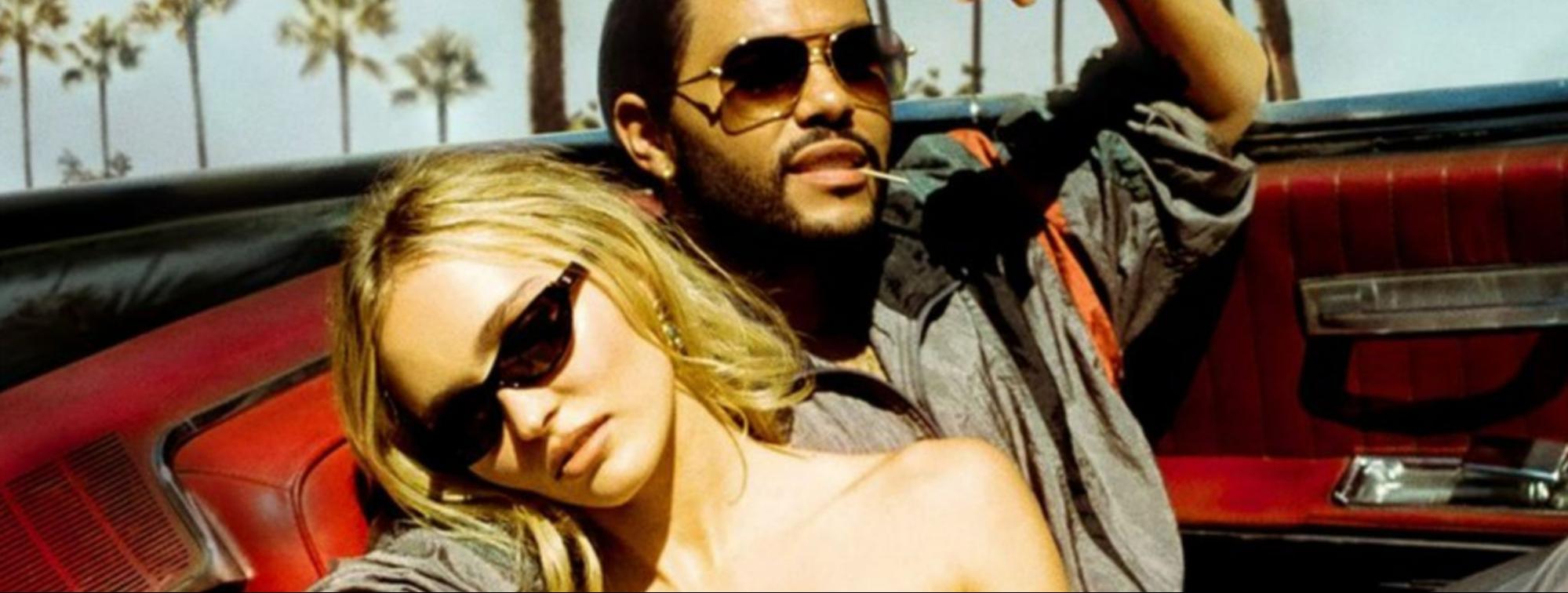

Abusos da mídia, dores físicas e psicológicas de artistas, transtornos desencadeados pelo meio e todos os bastidores podres da indústria musical de forma nunca antes vista. Foi o que The Idol prometeu explorar ao narrar a perspectiva de Jocelyn (Lily-Rose Depp), uma cantora mentalmente instável e fisicamente ferida pela profissão, que tem sua vida e a forma como enxerga a arte alterada ao conhecer um problemático produtor musical, Tedros (The Weeknd).

Apesar de abordar muitos dos temas os quais se propõem, a qualidade na forma como eles são retratados é desprezível, mas o que o público poderia esperar de uma série que antes mesmo de estrear já estava banhada de polêmicas e, após uma exibição prévia no Festival de Cannes, foi massacrada pela crítica especializada. Isso fez com que a obra, dirigida e roteirizada por Sam Levinson, fosse cancelada após a recepção negativa do público, por mais que, previamente, a segunda temporada estivesse sendo cotada pela produtora.

A promessa de problematizar um meio por si só problemático ficou só em sonho e, apesar do elenco e a produção terem dado as caras em Cannes sorridentes e orgulhosos, com Sam Levinson chorando e fazendo declarações ousadas de que The Idol iria hitar, a aceitação do público não foi a das melhores. Já no primeiro episódio, Cara Melada e Contos do Malandro, a audiência ficou atrás de outro sucesso da HBO, também dirigida por Levinson, Euphoria.

O fracasso de público pode ser explicado por uma junção de muitos fatores. O roteiro se assemelha a um soft porn, exatamente o que se espera de algo criado sem a perspectiva feminina: sexualização e degradação feminina disfarçada de crítica e arte, pode ser um dos principais. Logo no piloto, tudo é sobre sexo, desde o enredo principal do até os diálogos mais banais. A monotemática de um texto que não se aprofunda em nada se torna mais sutil ao longo da série, mas a trama nunca evolui para algo a mais. Além de misógina, The Idol é rasa e tudo o que era suposto para problematizar.

Apesar disso, é perceptível a tentativa de captar a indústria musical. O sofrimento de Jocelyn é palpável para o público, mostrando as dificuldades em controlar suas emoções para parecer perfeita aos olhos dos outros, as dores de ter que fingir que está bem mesmo quando está prestes a desmoronar e de ter que continuar tentando mesmo que seu corpo já não aguente mais e possua demasiadas feridas abertas. Suas dores são físicas e psicológicas, claramente muito inspiradas em divas pop verdadeiras, que tiveram suas angústias sexualizadas e tiradas de contexto ao longo do programa.

Além de um roteiro preguiçoso, os visuais, os figurinos e as cores não funcionam. Mesmo com a clara tentativa de criar uma it girl que se torne inspiração, nada é memorável e acaba se tornando esquecível. Ainda sobre a estética, o único ponto alto e que merece destaque são as cenas em que Tedros aparece e as imagens se tornam escuras, com alguns tons em vermelho, trazendo a ideia de corrupção da personagem. Além disso, o jogo de câmera, idealizado por Marcell Rév, se torna mais inquieto e ansioso, sendo interessante em uma primeira análise. Entretanto, essa é uma tática visual que enjoa facilmente e se assemelha a uma mera extensão dos videoclipes de The Weeknd.

Já no elenco, Lily-Rose Depp não faz uma atuação terrível e tem seus bons momentos, claramente evoluindo ao longo dos episódios. O cantor é inexpressivo e consegue a proeza de fazer e falar os maiores absurdos sem esboçar nenhuma reação, não se conectando nem ao menos com seus parceiros de cena. Jennie Kim, interpretando Dyanne, rouba a atenção sempre que está na tela. Apesar de aparecer em poucos momentos, a cantora foi dona de uma das únicas, senão única, cena viral da série, a coreografia de World Class Sinner.

Há claras tentativas falidas e ridículas de inserir um suposto empoderamento feminino na protagonista, que evidenciam ainda mais um roteiro em que nenhuma mulher colocou os dedos. O feminismo liberal representado não traz pauta relevante, se limitando à ideia de um movimento aliado ao capitalismo, ambos incentivando Jocelyn a lucrar com seu corpo, mesmo que a própria cantora se mostre descontente em se expor nua visando lucros. Todos a tratam como inocente e a julgam por não querer fazer isso consigo mesma. No fim, isso apenas reforçou o ideal machista do script.

Além disso, o ‘relacionamento’ representado entre Jocelyn e Tedros é repugnante e desnecessariamente romantizado. De início, o homem a utiliza como bem entende, o que gerou severas críticas à série. Assim, houve uma tentativa de amenizar todo o abuso mostrado ao longo dos episódios, trazendo um plot twist sem noção e mal construído para a personagem de Lily-Rose Depp. Repentinamente, um roteiro que foi todo construído na ideia do abuso de uma mulher claramente quebrada psicologicamente faz com que ela se torne uma vilã e o abusador, um coitado.

É fácil relacionar o final da série a uma tentativa de uma girl boss, um female rage ou um ‘literalmente eu’ para conquistar o público e viralizar no TikTok. Claramente, não funciona. Personagens assim, atualmente, só conquistam o público feminino quando não são construídas sob o olhar masculino. Ao contrário do que parece ter sido desejado, o final só tornou tudo mais misógino e inconsequente. Além disso, muitos dos abusos cometidos são tidos como ‘método de trabalho’ por Tedros e em nenhum momento há uma reflexão sobre isso. Uma produção que se propõe a fazer análises sobre a toxicidade de uma indústria parece, na verdade, normalizar abusos inaceitáveis e deixar passar claras problemáticas.

O único aspecto genuinamente competente da série é sua trilha sonora. Afinal, The Weeknd como roteirista e ator é um ótimo músico. Quase todas as melodias que compõem o enredo têm seu dedo nas produções e composições, o que não é ruim, já que ele entrega qualidade. Merecem destaque One Of The Girls, uma das mais ouvidas no Spotify, com seus vocais e ritmo marcantes, e Popular, com uma batida notável e a participação especial da lendária Madonna.

O que poucos sabem é que The Idol se tornou um conjunto de desastres após a demissão da diretora inicial, Amy Seimetz, que saiu repentinamente quando quase todos os episódios da série já estavam finalizados. Burburinhos disseram que The Weeknd, co-criador, acreditava que o show tinha uma perspectiva feminista muito forte e por isso substituiu Seimetz por Levinson, que reescreveu e regravou praticamente tudo.

Com tanta coisa negativa, não tinha um ser humano para avisar que The Idol era uma péssima ideia? Na verdade, tinha sim. Com a clara mudança de perspectiva, vários membros da produção foram contra a produção e, em entrevista para a Rolling Stones, contaram sobre as polêmicas no set. Um deles ressaltou que a série saiu de uma sátira para se tornar exatamente o que eles queriam satirizar; já outro problematizou as cenas romantizadas de abuso, mas mesmo com diversos avisos, o seriado saiu do papel e ganhou vida.

Com uma enxurrada de controvérsias e uma baixa qualidade, a obra foi encerrada com um episódio a menos do que a ideia inicial da antiga diretora. Com cinco atos de 50 minutos cada, The Idol é uma tortura de 275 minutos legalizada pela HBO e um drama angustiante de se assistir. Não há história, não é artístico. Por mais que Sam Levinson considere o acúmulo de comentários negativos uma forma de marketing, a série continua podre e não precisava nem ao menos ter passado do primeiro episódio.