Vitor Evangelista

Dentre as grandes equipes, a franquia dos mutantes da Marvel é a mais desgastada nos cinemas. Diversas adaptações, correções de rumo, escalação de novos atores. Os X-Men nunca tiveram sorte nas telonas e, junto disso, nenhuma de suas trilogias conseguiu enfatizar o cerne de sua origem: o sentimento de família. Isso anotado, a Netflix (de mal com a Marvel) inaugura sua trupe disfuncional – e super-heróica, em The Umbrella Academy, seriado que lida com traumas humanos num ambiente em que macacos falam e robôs são mães.

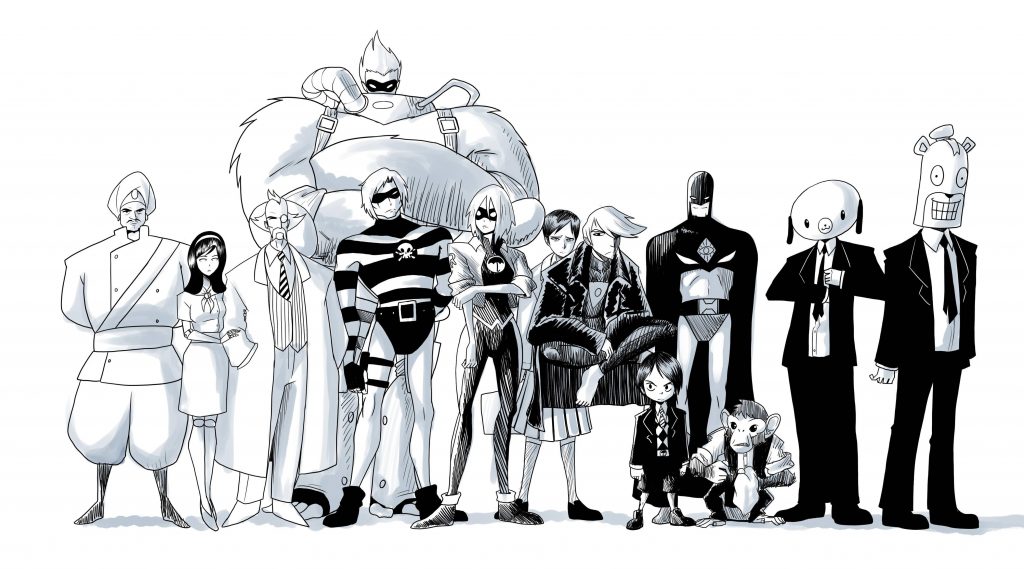

Fora do radar Marvel vs. DC, essa história de heróis vem do selo Dark Horse (lar de Sin City e 300). Escrita por Gerard Way e desenhada pelo brasileiro Gabriel Bá, The Umbrella Academy segue a vida de super seres criados por um pai adotivo e abusivo. Nos anos oitenta, diversas crianças nasceram em circunstâncias estranhas: nenhuma mulher que deu à luz estava grávida quando o dia começou. Partindo daí, Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) rodou o globo em busca de adotar o maior número possível desses bebês. Ele conseguiu sete. Criando os pequenos como verdadeiros soldados, o patriarca funda a Umbrella Academy e faz de seus filhos verdadeiros astros, impedindo crimes e ganhando clamor popular.

Cada uma das crianças é dotada de poderes. Luther, o Número Um, é superforte. Diego, o Dois (e assim por diante), é extremamente habilidoso com facas. Allison possui o dom da manipulação. Klaus conversa com os mortos. O Número Cinco pode viajar pelo espaço e pelo tempo. O Número Seis morreu. Vanya, a Número Sete, é a única sem poderes. Viveu a sombra dos irmãos e cultivou um distanciamento dos familiares que só é apaziguado por suas músicas. É ao som de seu belo violino que o seriado apresenta cada um de seus protagonistas e seus medos e anseios ao retornar para a mansão da infância.

Luther (Tom Hopper) passou anos na Lua e se isolou do mundo. Sendo o último dos filhos a deixar a casa, ele enxergava na figura do pai um ponto de apoio. Quando Sir Reginald morre, é o Número Um que mobiliza os irmãos a ir mais fundo na investigação do suspeito óbito do magnata. Tom Hopper, famoso por Game of Thrones (ele era o irmão do Sam), é consistente em construir a dicotomia fragilidade e resistência. Já Diego (David Castaneda) é um vigilante no melhor estilo Batman. Sempre de preto e munido de, pelo menos, uma dúzia de facas, o Número Dois sempre se enxergou como menos favorecido na relação com o pai.

Allison (Emmy-Raver Lampman) é uma atriz de sucesso divorciada e que perdeu a custódia da filha. Junto do Número Um, Castaneda e Lampman tem as cenas mais fortes da produção, carregados de angústia e sentimentos afogados. Além do tom devidamente dosado de uma divertida rivalidade entre irmãos. Klaus (Robert Sheehan), o melhor dos irmãos, se dopa para silenciar as vozes dos mortos que conversam com ele. O personagem tem o arco mais satisfatório do seriado, oferecendo momentos de real fraqueza e um medo genuíno. São seus lampejos de um otimismo mórbido que rimam com a avareza do Número Cinco (o excelente Aidan Gallagher), um idoso preso no corpo de um garoto na puberdade. O texto cai fácil na boca dos dois atores, que se digladiam em cena.

As pequenas participações de Ben, o Número Seis (Ethan Hwang) apenas aguçam o paladar para que mais do personagem seja mostrado futuramente. Aliás, seu poder é, visualmente, o mais interessante do seriado. Voltando à Vanya (Ellen Page), a personagem amarga ressentimentos antigos e reprime toda a exclusão que sofreu por ser a única normal ali. A interpretação de Page não foge do óbvio, sem nuances ou momentos fora da curva. A Numero Sete nada mais é do que a versão de banho tomado da Jean Grey, uma das mais importantes mutantes da Marvel.

O macaco mordomo Pogo (Adam Godley, num trabalho excepcional de computação gráfica e voz), a robô Grace (Jordan Claire Robbins), os assassinos de aluguel Hazel (Cameron Britton) e Cha-Cha (Mary J. Blige) complementam o hall talentosíssimo do elenco. Todos dão mais camadas a trama de The Umbrella Academy, que só amarra pontas e finaliza seus arcos no episódio final. Não há pressa de encurtar histórias ou fechá-las abruptamente. O seriado respira.

Além de todos esses irmãos problemáticos, The Umbrella Academy adiciona à sua bagagem uma trama que mistura elementos de ficção científica dos anos 50, viagens no tempo e um apelo forte para o culto do extravagante. E ainda sobra espaço para um vindouro fim dos tempos, noticiado pelo Número Cinco que vem do futuro para impedir o Apocalipse.

The Umbrella Academy peca em maior grau em se acorrentar a ‘fórmula Netflix’. A necessidade de preencher dez capítulos de cerca de uma hora cada, como mercadorias manufaturadas, abaixa o grau de qualidade do seriado. O que foi feito em dez poderia muito bem ter virado sete ou oito capítulos. Que seriam tão satisfatórios – e menos cansativos – que o que foi entregue.

A narrativa da família quebrada vem por meio de flasbacks pontuais, além do roteiro abusar do estilo particular da obra de Gerard Way e Gabriel Bá e proporcionar momentos brindados ao som de Queen, Nina Simone e The Doors. The Umbrella Academy é estilosa e cria a melhor dinâmica a lá X-Men que os filmes dos mutantes nunca conseguiram atingir.

Toda essa proeza em pouco tempo e com personas que tem tudo para vingarem e vigorarem no limbo da cultura pop por muito tempo. O que não vai faltar agora serão camisas com estampas de guarda-chuvas e figuras de um Klaus vestindo nada mais nada menos que um samba canção rosa de patinhos.