Gabriel Leite Ferreira

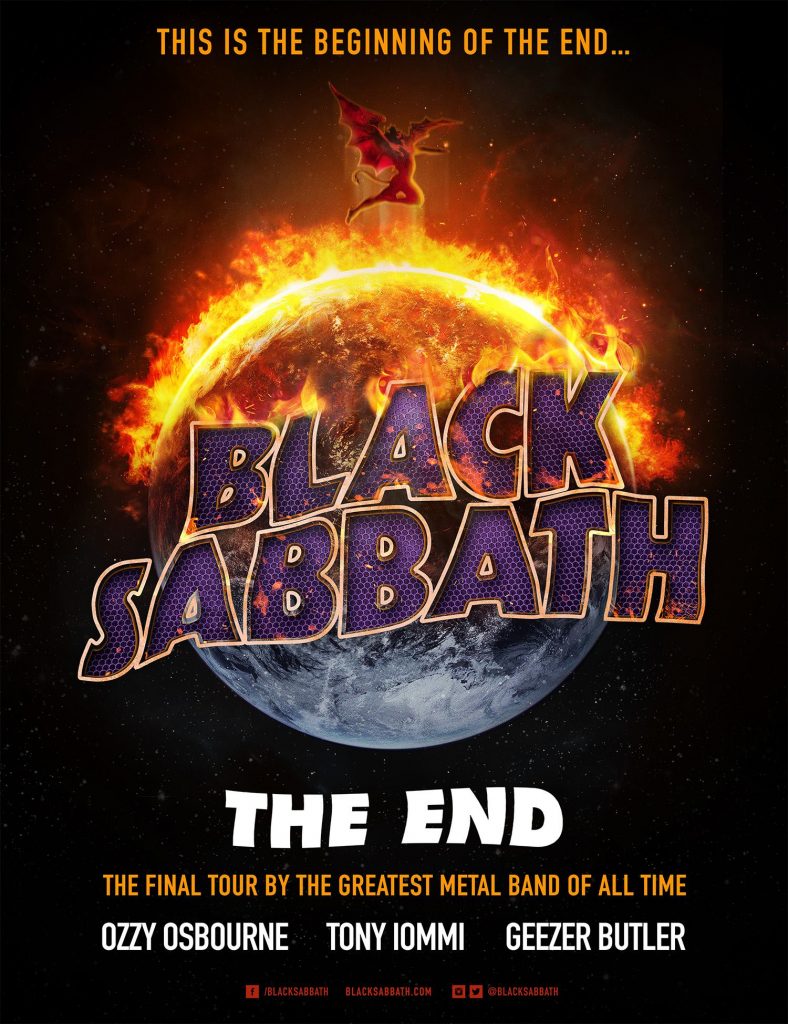

Horas antes do último show do Black Sabbath em terras brasileiras, o céu nublado já denunciava a chuva iminente. Era São Paulo, a terra da garoa, saudando os pais do heavy metal em sua turnê derradeira. A The End Tour teve início no dia 20 de janeiro de 2016, em Omaha, nos Estados Unidos, e acaba no dia 4 de fevereiro de 2017, em Birmingham, na Inglaterra, a terra natal de Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler. Foi lá que o trio mais o ex-baterista Bill Ward, afastado da excursão por questões contratuais, deu forma ao gênero mais controverso da história da música moderna na década de 70. Não por acaso, a noite foi tipicamente setentista – para o bem e para o mal.

Bandas de abertura tem como função esquentar o público para o show principal. No entanto, a Doctor Pheabes só fez aumentar a ansiedade de quem estava presente no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. A banda paulistana é um caso curioso de como visibilidade independe de qualidade no show business: o arremedo do que há de mais genérico no hard rock já abriu shows do Guns N’Roses e do Rolling Stones no Brasil, além de ter se apresentado no Monsters of Rock em 2013 e no Lollapalooza em 2015. Nem mesmo o trio de backing vocals performáticas salvou a apresentação, tão competente quanto a de uma banda cover de garagem.

Os norte-americanos do Rival Sons ficaram encarregados da segunda parte da abertura. Nome estabilizado na indústria com cinco discos no currículo, o grupo, se passa longe de ser original, ao menos homenageia sua referência maior com competência. Não é preciso mais que uma audição atenta para identificar que a matriz do som do quarteto vem de outro gigante do rock, o Led Zeppelin. Os andamentos suingados, os riffs blueseiros e pesados e os vocais potentes, tudo cheira a Jimmy Page e companhia, mas sem a ambição descomunal destes. Para a ocasião, altamente nostálgica, foi suficiente.

Nostalgia, aliás, foi a palavra de ordem no recinto. Pois é impossível, apesar de tentador, encarar a última turnê de um nome do porte do Black Sabbath com objetividade e rigor crítico. As variáveis não deixam: a representatividade monstruosa dos ingleses para a história da música, a dedicação inabalável do guitarrista Tony Iommi ao longo de mais de quarenta anos e o câncer que o acometeu em 2012, além de, é claro, o fato de ser a última passagem pelo Brasil fazem prevalecer o fator emocional.

Indubitavelmente, o Sabbath está no time de “vacas sagradas” do rock clássico, junto dos conterrâneos Beatles, Led Zeppelin e Rolling Stones – e foi o nome mais maldito deles. Os três eram vistos com maus olhos pelos conservadores por conta do famigerado “sexo, drogas e rock’n’roll”, mas na prática não apresentavam uma ofensa contundente aos valores da “família tradicional”. O quarteto capitaneado por Iommi, por outro lado, investiu em uma estética sombria influenciada pelo lado oculto da força e rompeu de vez com o otimismo lisérgico dos anos 1960 – do Verão do Amor à Guerra do Vietnã.

O debut homônimo de 1970, primeiro disco de heavy metal propriamente dito, aterrorizou público e crítica: o primeiro por conta da capa sinistra e o segundo pela sonoridade alienígena, espécie de blues barulhento e arrastado. Os discos que se sucederam até 1972 não economizaram na atmosfera apocalíptica dos riffs de Iommi e das letras de Butler, cujos temas preferidos incluíam guerra, bruxaria, filmes de terror e drogas. A partir de 1973, com Sabbath Bloody Sabbath, os ingleses começaram a refinar seu som e só então a crítica deu o braço a torcer.

A formação clássica gravou oito discos em pouco mais de dez anos até sucumbir às crises e às drogas. E foi o suficiente. Mesmo com as sucessivas reformulações a partir dos anos 1980, o grupo não desvaneceu na memória dos fãs, muito pelo contrário. O culto sobreviveu e ultrapassou gerações – as quase 70 mil pessoas presentes no Morumbi que o digam. Adolescentes, adultos, idosos, todos se reuniram para testemunhar pela última vez os ídolos maiores do heavy metal.

O clima úmido e sombrio da capital paulistana ajudou nesse sentido. Enquanto uma animação apocalíptica passava nos telões, a chuva, até então um chuvisco tímido, engrossou. A risada maléfica de Ozzy, que completara 68 anos no dia anterior, marcou o início do espetáculo. O marco zero da carreira dos anciãos foi também o marco zero do show. “Black Sabbath”, a música, teve sua atmosfera sufocante incrementada pela noite chuvosa e deu o tom do resto do curto setlist, concentrado nos três primeiros clássicos da banda – Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) e Master of Reality (1971) – e com uma canção do seminal Vol. 4 (1972) e uma do pouco destacável Technical Ecstasy (1976). O repertório formado por treze faixas não é imune a críticas. A ausência de clássicos pós-1972 foi sentida pelos mais aficionados, assim como a insistência de se manter a fraca “Dirty Women” e deixar de fora “Under The Sun” e “Hand of Doom”, duas pérolas que marcaram presença em setlists passados. No entanto, há que se levar em conta a idade avançada do trio, em especial a de Ozzy Osbourne, cuja voz é uma sombra do que foi.

O eterno Madman compensou as limitações vocais com seu carisma indefectível. “Quero ver todo mundo pulando!” e “vocês estão se divertindo?” eram frases ouvidas a todo momento. Houve até mesmo um “estou cantando na chuva”, referência cômica ao clássico “Singin’ in the Rain”, de Gene Kelly. Ou seja, a performance desajeitada e quase infantil de sempre. O elogio pode ser estendido a Geezer Butler e Tony Iommi, irrepreensíveis em suas respectivas funções. O baterista Tommy Clufetos e o tecladista Alan Wakeman, membros da banda solo de Ozzy, completaram o time com propriedade. Vê-los em ação foi como presenciar uma retrospectiva histórica, um caleidoscópio lisérgico e nostálgico.

A instrumental “Rat Salad” foi sucedida por um solo de bateria que ultrapassou os dez minutos – descanso para os veteranos. Ao fundo, enquanto Clufetos esmigalhava seu kit de bateria, uma série de imagens da fase clássica do Sabbath, com direito a um close do Bill Ward dos primórdios. De volta ao palco, o trio encerrou o desfile de clássicos com “Iron Man”, “Dirty Women” e “Children of the Grave”, voltando rapidamente para o bis com “Paranoid”, entoada com paixão pelos quase 70 mil pagantes. “Deus os abençoe”, disse Ozzy depois de se ajoelhar em agradecimento. Contradição nenhuma, visto que eles sempre se assumiram cristãos.

A noite acabou cedo, mas segue ecoando na mente deste que vos escreve. Faltam palavras para dar conta do que representaram as pouco mais de duas horas sorrindo, chorando, pulando e quebrando o pescoço no bate-cabeça junto de amigos, conhecidos e desconhecidos. Foi um encerramento digno de Black Sabbath. Tal qual a injustiçada canção de Paranoid, outra ausência sentida no repertório, um verdadeiro funeral elétrico.

Gabriel, pra mim você é o mais pica! Satisfação em te conhecer meninão. <3