Bárbara Alcântara

“Depois eles falam que as mulheres não são unidas”, ironizou a vocalista da banda paulistana Dominatrix, Elisa Gargiulo, no último sábado (22). Ela disse isso no camarim da Associação Cultural Cecília, logo após se apresentar na 3ª edição do Distúrbio Feminino Fest – em comemoração aos 20 anos de lançamento do álbum de estreia da banda, Girl Gathering (1997).

Quando Elisa falou sobre união, referia-se a dois momentos específicos do evento: quando todas as mulheres subiram no palco para cantar, primeiro ao lado da Charlotte Matou um Cara, o cover do clássico riot grrrl brasileiro “Punk rock não é só pro seu namorado”, da Bulimia; e depois “Patriarchal Laws”, terceira faixa do álbum aniversariante.

Com certeza, quem não costuma frequentar “rolê punk” vai estranhar a naturalidade com que relatei ter conversado com a vocalista de uma das bandas mais importantes para a cena feminista brasileira (e para a minha vida também) após o show. Mas é que no punk é assim: a hierarquia palco plateia simplesmente não existe. E acho que, desde o início, foi isso que sempre me fascinou nele.

O Distúrbio Feminino, podcast, festival e blog, também segue a linha punk do faça-você-mesmo e autogestão: a idealizadora, Mariângela Carvalho, tenta unir e empoderar mulheres apoiando os seus trabalhos, dando espaço para divulgá-los. A 3ª edição do fest contou com a presença de três bandas – duas já citadas e também a Soror, diretamente de Brasília – e o trabalho solo da curitibana Katze (que eu, infelizmente, não consegui chegar a tempo para ver). Entre as apresentações, rolou uma roda de conversa sobre mídia feminista.

Confesso que fiquei levemente receosa antes de chegar no evento. Saí de Bauru, no interior paulista, para ir até lá por dois motivos: fazer um trabalho sobre o movimento punk em São Paulo – eu insisti para que falássemos da cena “das mina” – e também porque estava ansiosíssima para ver, mais uma vez, Dominatrix ao vivo.

O motivo exato deste receio, eu desconheço. Podia ser porque fazia tempo que não aparecia em rolês punk feministas, e não sabia nem se ia conhecer mais alguém lá. Ou então porque tudo aquilo era muito íntimo para mim e, como o trabalho era em grupo, mais dois amigos foram comigo – e eu não sabia o que eles achariam de lá.

Fosse qual fosse a razão, o negócio é que esse sentimento surgiu logo na viagem. Nas 3h de estrada, que foram coroadas por mais 2h de engarrafamento na entrada da cidade (acelera São Paulo!), fui ouvindo a discografia da banda. Quando apertei o play no Girl Gathering, um mix de emoções tomou conta de mim. Retornei à minha adolescência, no momento em que, recém havia descoberto Bikini Kill – e ainda deslumbrada com o movimento riot grrrl estadounidense –, resolvi procurar sobre as bandas de terras tupiniquins.

Topei de cara com Dominatrix pela importância que elas têm na cena local – considerada a banda responsável por trazer o riot grrrl para o Brasil, e que já deu entrevistas para publicações como The Advocate, Maximum Rock ‘N’ Roll e Punk Planet. Lembro que a capa já me chamou a atenção; uma foto – meio desfocada, numa estética emo anos 90 – de duas meninas tocando instrumentos. O intrigante era que o rosto delas não aparecia e isso dava margem para a interpretação de que ali poderia ser qualquer uma, até mesmo eu.

Enquanto as faixas iam rolando, eu percebia o quanto cada uma das letras se encaixava em momentos distintos da minha vida. Era um ritmo rápido, agressivo e com letras contestatórias (afinal de contas é punk, né?), somado a um “tiquinho assim” de melódico (fazendo jus à estética da capa). Vi que mesmo escritas 20 anos atrás, ao contrário de datadas, as músicas continuavam atuais. E quanto mais eu me envolvia com essa cena punk e underground de SP, novos sentidos elas iam ganhando para mim.

Exemplo disso é a de abertura do álbum, “My New Gun”:

Why are you girl sitting there so angry? | Por que você, garota, está sentada aí tão brava?

Some stupid boy called me a fucking fascist. | Um garoto estúpido me chamou de fascista.

He’s just a middle class jerk. | Ele é só um babaca da classe média.

Are they so good to give us a fucking note? | Eles são assim tão bons pra nos dar satisfação?

Este trecho específico me lembrou do período de nascimento da, agora quase-extinta, Coletiva Feminista Non Gratas – e das críticas constantes que recebíamos, principalmente dos caras. Questionavam os nossos pensamentos e posicionamentos políticos. Eles até achavam bacana mulheres lutando por seus direitos. O problema era quando as críticas caíam sobre eles – aí era demais, né?

Também me fez recordar do show da banda RVIVR, em 2012, no evento Verdurada, em SP. Nesse dia, a Erica Freas, vocalista, pediu para que todas as mulheres fossem para a frente do palco e os homens para trás – postura que foi amplamente criticada… pelos caras. Em ambos os casos, o argumento foi o mesmo: as mulheres são muito radicais; que igualdade é essa que segrega?; “feminazis”. Isso porque em todos os outros shows no festival, só tinha homem na frente (risos nervosos).

A 6ª faixa, “Close Enough to Jump”, também é bem representativa de algo comum na cena:

You say we wanna be a part of it | Você diz que queremos ser parte disso

But I’m that “lifeless thing” you thought it would never move | Mas eu sou uma coisa inanimada que Você pensou que nunca se moveria

But I did it and now crucify me cuz I didn’t “behave”. | Mas eu me movi, e agora você me crucifica porque eu não me comportei

It was the first time I saw that stereotyped hate stamped in your face. | Foi a primeira vez que vi o ódio Estereotipado estampado em sua face

This scene thing I just don’t believe | Essa coisa de cena, eu simplesmente não acredito

All we want is girl unity. | Tudo o que eu quero é união feminina

É difícil encontrar banda “de mina” em line up de show. E isso não acontece por falta de demanda; a procura é que é escassa. É só pegar os flyers dos eventos dos últimos anos: quantas bandas de mulheres estão sendo anunciadas? Quantas de homens? Não é proporcional. Os eventos feministas, no entanto, continuam acontecendo, novos projetos surgem, e elas continuam de fora do circuito “tradicional”. Eles dizem que nós é que não produzimos. Só que quando produzimos, ou o resultado não é bom o suficiente, ou ele é exagerado – e não colocam a gente para tocar.

Não precisa nem estar em banda para presenciar o machismo em uma cena dita libertária – que é uma das interpretações pras letras de Girl Gathering. Eu mesma nunca fiz música. No entanto, só de estar na platéia, uma gama extensa de situações me veio à cabeça enquanto ouvia os gritos de desabafo em cada faixa, em especial “For the Sake” e “Powerplay Kite”.

Acredito que, assim como eu, toda menina que foi a um show punk já se deparou com o clássico macho antifascista: aquele que canta sobre desmascarar o fascista que é você, mas chega em casa e… Minha divagação foi interrompida quando, enfim, chegamos ao metrô.

No dia do evento, o receio que sentia se misturou à ansiedade – e ambos se intensificaram durante o longo percurso (que fica ainda mais distante depois que você se muda para o interior) entre a minha casa-metrô-local do show. Perguntas ecoavam na minha cabeça: “Será que vamos ser bem recebidos?”, “Meus amigos vão gostar do evento?” e “O show vai ser bom?”. Chegando lá, a resposta para ambas a perguntas foi a mesma: um belíssimo “sim”.

Logo na entrada, revi rostinhos familiares – daquelas pessoas pelas quais cultivamos carinho, mas por razões distintas (leia-se: vida adulta) encontramos esporadicamente. Andamos um pouco pelas banquinhas e demos uma olhada em tudo o que estava exposto: fanzines (presentes no movimento punk desde os primórdios), camisetas com estampas feministas (amém Empodera Distra), bijouterias, merch de bandas e deliciosas comidas veganas (saudades, inclusive).

A própria associação Cecília é um lugar interessante: uma casa, no centro, que mantém as portas abertas para ocupações culturais. Quando entramos lá, ouvimos o barulho de uma maquininha – tinha gente tatuando. Dentro, era bem espaçoso e bonito, com muitas pinturas na parede; de fora, uma porção de plantas e banquinhos. Pena que estava frio, se não teríamos aproveitado um pouco mais o lugar.

Quando as garotas da Soror chegaram com seu doom metal cru, todos ficaram impressionados. Principalmente, a minha amiga Elisa – uma das que eu arrastei para São Paulo comigo –, que até comprou camiseta e virou fã de carteirinha. Então foi a hora de uma roda de conversa sobre mídia feminista. Participaram do debate “zineiras”, youtubers, quadrinistas, produtoras e jornalistas culturais.

Charlotte Matou um Cara fez uma apresentação especialmente emocionante: elas tocaram cover além de Bulimia, também de Bikini Kill e Sonic Youth. Os minutos em cima do palco em “Punk rock não é só pro seu namorado” foram libertadores. É que cantar aquela música significava mais do que demonstrar apreço por ela; era externalizar a sua identificação com o que está sendo dito. E olhar para os lados e ver outras pessoas fazendo o mesmo, confesso que foi reconfortante – e me fez perceber que não estou sozinha.

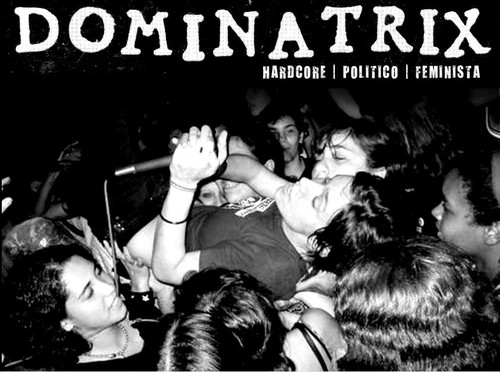

Foi então que chegou a tão aguardada hora. Elisa Gargiulo (vocal e guitarra), Marina Takahashi (guitarra), Fernanda Horvath (baixo) e Nina Pará (bateria) entraram no palco, e abriram o show com as duas primeiras faixas do álbum aniversariante, “My New Gun” e “No Make Up Tips”. Foi uma explosão: todas, mesmo as que se mostraram mais acanhadas no início do festival, cantavam em coro enquanto “pogavam” e se batiam na frente do palco; no maior estilo hardcore possível. Os homens presentes no recinto apenas observavam. Era a hora deles não serem o assunto central.

Pelas palavras de meu amigo Gabriel, que conhecia o riot grrrl só de textos pela internet, eles lidaram bem com isso: “eu sabia que aquele evento não era sobre mim, e mesmo de espectador eu me senti confortável no local”.

Ainda que tenham dando ênfase para o Girl Gathering, elas conseguiram passar por toda a carreira. “Homophobia on a Tray”, do Self Delight (1998), “Broken Glass Candy”, do Beauville (2002) e “Vai lá”, do Quem Defende pra Calar (2009) foram algumas das tocadas. O hit foi guardado para o final. Antes de tocar “Patriarchal Laws”, pediram para quem soubesse a letra se apoderar dos microfones. Com o palco cheio, foram entoados os três ensinamentos proféticos da Dominatrix:

Three things you should learn: | Três coisas que você deve aprender:

Riot grrrl will never die; | O riot grrrl nunca vai morrer;

Every girl is a riot grrrl; | Toda garota é uma riot grrrl;

Stop boys violence! | Parem com a violência dos caras!

Elisa Gargiulo terminou o show no meio da plateia, depois de um stage dive – mas sem soltar a guitarra. Eu, por minha vez, terminei sem voz – sem me arrepender nenhum minuto de cada grito.

Sobre o “riot grrrl will never die”: até então, elas acertaram em cheio. Ao menos para mim. Acho que por isso optei por uma crônica para falar de Girl Gathering. Até porque, no meu texto de estreia no Persona sobre riot grrrl, falei, em primeira pessoa, do primeiro show de punk feminista que eu fui na minha vida – e esse show era da Dominatrix.

Como as outras duas crônicas escritas aqui antes, endosso o coro de que “discutir música é um negócio complicado”. Pego esse gancho e acrescento: com recorte feminista, é duplamente difícil. Isso porque a importância simbólica, nesses casos, muitas vezes se sobrepõe à qualidade estética. E desqualificar essa emoção em detrimento de acordes mal elaborados seria desonesto. Por isso escrevo.

E se teve algo que constatei neste fim de semana, no Distúrbio Feminino Fest, é que quem pensa que “as mina” desistiram de tomar conta do rolê – ou mesmo que o punk feminista esteja capengando, respirando por aparelhos – está profundamente enganado.

O riot grrrl brasileiro passa muito bem, obrigada.