O Bad Brains é referência quando se fala em representatividade. Conversamos com integrantes da cena brasileira, que contaram um pouco de como a banda ajudou na construção da identidade negra no punk

Bárbara Alcântara e Gabriel Leite Ferreira

Desde sua origem, o movimento punk vendeu uma postura inclusiva e igualitária. Contudo, hoje seus ideais libertários são postos à prova pela falta de representatividade de minorias na cena. Uma das forças mais expressivas dessa reavaliação no contexto étnico é o Bad Brains, banda que é uma grande influência inclusive no Brasil.

O quarteto de Washington, D.C., iniciou a carreira na véspera da explosão do punk rock como uma banda de jazz fusion chamada Mind Power. Mas o contato com a cena provocou uma metamorfose transgressora por si só: da erudição de Miles Davis eles foram à simplicidade dos Ramones. Some aí o fato de todos os membros serem negros e rastafáris e já é possível ter uma dimensão do que representaram em meio a uma centena de grupos predominantemente compostos por moleques brancos de classe média. Para coroar, a banda capitaneada pelo insano H.R. (Human Rights) foi seminal no desenvolvimento de dois subgêneros influentes: o hardcore punk e o metal alternativo.

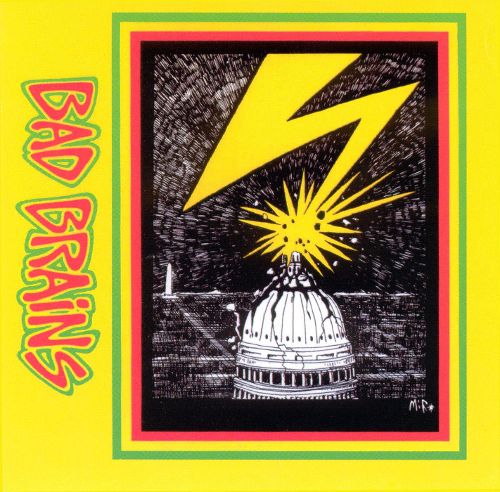

Lançada em 1982, a estreia do Bad Brains provocou um impacto irremediável em pelo menos duas gerações de jovens revoltados. O álbum homônimo lançou, praticamente sozinho, as bases para o hardcore punk – uma variante mais agressiva do punk tradicional. Isso sem negar as raízes rastafári dos envolvidos: mescladas entre o amadorismo raivoso de grandes hits como “Pay to Cum”, “Attitude” e “Banned in DC”, estão faixas inspiradas no reggae politizado de Bob Marley. A tranquilidade de “I Luv I Jah”, “Leaving Babylon” e “Jah Calling” não só dá espaço para pegar um pouco de fôlego, como também abriu portas a um novo público.

Nos discos posteriores, a banda sedimentou seu legado. Incrementando o som dos primórdios com mais peso, eles deram forma ao metal alternativo. Essa fusão do hardcore com outros estilos uniu tribos e influenciou uma porrada de gente por aí – do funk metal ao rap e do underground ao mainstream. Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys e, mais próximo de nós, Planet Hemp e Charlie Brown Jr. são descendentes diretos: a ponte entre a agressividade e a vibe praieira tanto no som quanto no visual é herança do Bad Brains.

No Doubt tocando Sailin’ On: influência sem fronteiras

Em terras tupiniquins, o panorama da cena underground não é tão diferente assim do apontado. Rola aquele clássico complexo de vira-latas: as bandas consagradas são, em sua maioria, gringas ou então compostas por brancos de classe média. “Das bandas aqui do Brasil, boa parte das que fazem CDs fodas são as que têm dinheiro pra ir pra fora, que sabem falar outras línguas e que sempre estão abrindo shows dos gringos”, destaca Alexandre Neto, ou Zoio, vocalista da banda paulistana Ataque à Jugular.

Zoio se apaixonou pelo punk aos 16 anos. Em meio ao eurocentrismo latente da cena, conseguiu encontrar em mestres como Redson, do Cólera, e Canibal, do Devotos do Ódio, referência negra. Aos 31, admite que ainda há um longo e áspero caminho a ser percorrido, já que “complicado mesmo é para as mulheres e homossexuais”. Mas vê uma luz no fim do túnel pois, em 15 anos, muita coisa mudou. “Vejo os negros se impondo mais, fazendo mais debates, ações em conjunto, montando bandas… Vejo as manas negras soltando a voz e incomodando muitas pessoas”. E finaliza: “Isso é o punk. Se não for para incomodar e se não for para mudar, do que valeria toda essa essência revolucionária?”

Roberto Kanella, vocalista da banda Vingança ‘83, salienta o combate aos ideais eurocêntricos na estética punk. “O punk vai muito além disso, se trata de você criar sua própria estética, então não existe essa ideia de um referencial branco ou eurocêntrico”, afirma. Para ele, o punk é justamente a liberdade de criar seu próprio visual, independente de normas pré-estabelecidas. Ele diz nunca ter se sentido oprimido por conta da sua cor ou do seu visual, mas reconhece que o racismo é uma questão que precisa ser discutida, inclusive no meio punk, assim como o machismo e a homofobia. “As pessoas acham que por estarem no meio da contracultura elas estão isentas da reprodução de racismo, homofobia e machismo”, lamenta.

A questão do visual normativo atinge também, principalmente, as mulheres punks. Marcela Reis, ou Kill, baixista da extinta High Low Nurse, conta que a cobrança para que ela se vestisse o mais próximo possível do “modelo punk” era o maior problema quando começou a se envolver com a cena. Apesar de não se importar muito com a estética, acabou cedendo muitas vezes à pressão e alisando o cabelo. “Ser mulher, negra e gorda quando se é criança é bem difícil e as descobertas da adolescência complicam as coisas ainda mais”. Buscou no punk um mundo mágico, livre de preconceitos e estereótipos, mas se frustrou ao perceber que não existiam referências de mulheres negras no movimento, muito menos gordas.

Assim como Zoio e Kanella, ela também acredita que falta debater a questão das minorias. Sobre o futuro, ela é otimista. “Sem dúvida, nos dias de hoje, a mulherada vem conquistando um maior espaço dentro dessas cenas. Acho que a tendência é melhorar.” Mas não perde a chance de dar umas cutucadas. “O maior problema mesmo é a negligência e a condescendência. A galera sabe que tá errado mas prefere maquiar a situação pra permanecer em um grupo, pra ser aceito.”

Foi pensando justamente nessa aceitação que James Spooner rodou o documentário Afro-Punk em 2003. Como denuncia o título, o foco é o contexto dos punks negros norte-americanos, suas ideias e conflitos em um movimento por vezes reclusivo e em uma sociedade extremamente racista. O documentário conta com depoimentos de pessoas comuns, anônimos que encontraram no punk uma forma de resistência aos padrões sociais mas ainda assim se sentem excluídos por causa de sua cor. A produção de Spooner deu origem ao movimento Afro-Punk, iniciativa de várias bandas e artistas afro-americanos em busca de suas raízes.

Para o sociólogo e editor do zine Insanity Crusties, Diego Alves, o Gritao Punkista, esse termo não é novidade no Brasil. Segundo ele, desde o início do movimento punk brasileiro houve essa preocupação em recontextualizar o visual de acordo com as características de cada um, ainda mais com a miscigenação sendo a base de todas as etnias do país. Como referência máxima, ele cita o Clemente, da banda paulistana Inocentes, e grupos dos primórdios do punk brasileiro que se denominavam punks anarquistas. Mas vai além do estado de São Paulo. “No nordeste surgiram mais misturas étnicas. A banda mais famosa dessa cena é o Bosta Rala, que inclusive teve o vocalista assassinado por policiais.”

Gritao não retira o mérito do Bad Brains pela representatividade estética mas, para ele, o buraco é mais embaixo. Recorda um “pequeno” incidente com H.R.: em uma entrevista para a revista Flip em 1982, ele disse que os homossexuais o “incomodavam em público devido ao seu visual”. Ele se desculpou décadas depois, utilizando o radicalismo rastafári como justificativa, mas resta aquele ressentimento…

Nos últimos tempos, o Bad Brains voltou à mídia pela indução ao Rock & Roll Hall of Fame, fato ovacionado pelo conterrâneo Ian MacKaye (Minor Threat, Fugazi), que nunca escondeu a importância que eles tiveram em sua formação musical e pessoal. Para Kanella, os sentimentos são mistos. “Eu fico contente com esse reconhecimento porque, de certa forma, é uma vitória. Não que o underground almeje o reconhecimento do mainstream, mas isso mostra que na música você pode transmitir sua mensagem sem necessariamente se vender ao mercado.” Kill é certeira: “Eu acho muito pouco, na verdade. O Bad Brains está há quantos anos na ativa para receber prêmio só agora?”.

A fala de Kanella resume perfeitamente toda a trajetória do Bad Brains: transmitir uma mensagem que ultrapasse as barreiras entre o underground e o mainstream. Ao longo de mais de 30 anos turbulentos, com censuras, mudanças de formação, reuniões e, mais recentemente, a doença de H.R., eles foram capazes de influenciar bandas de diferentes gerações e, com isso, se mantiveram relevantes. O disco autointitulado de 1982 é a parte mais importante desse legado e sobreviveu com louvor ao teste do tempo por não tentar se aproximar às tendências do mainstream, diferentemente dos álbuns posteriores, como I Against I (1986) e Quickness (1989). Adam Yauch, do Beastie Boys, considera a estreia o melhor disco de hardcore punk de todos os tempos, e é difícil discordar.

Entre os entrevistados, a banda é unanimidade. “Eu ficava feliz por serem negros e isso me fez ter um laço maior com o movimento”, diz Zoio. Kanella arremata: “A trajetória dos caras, a persistência, a lírica, a estética, a inovação que eles trouxeram… tudo isso é imensurável.”

Um comentário em “35 anos de Bad Brains: o punk também é negro”